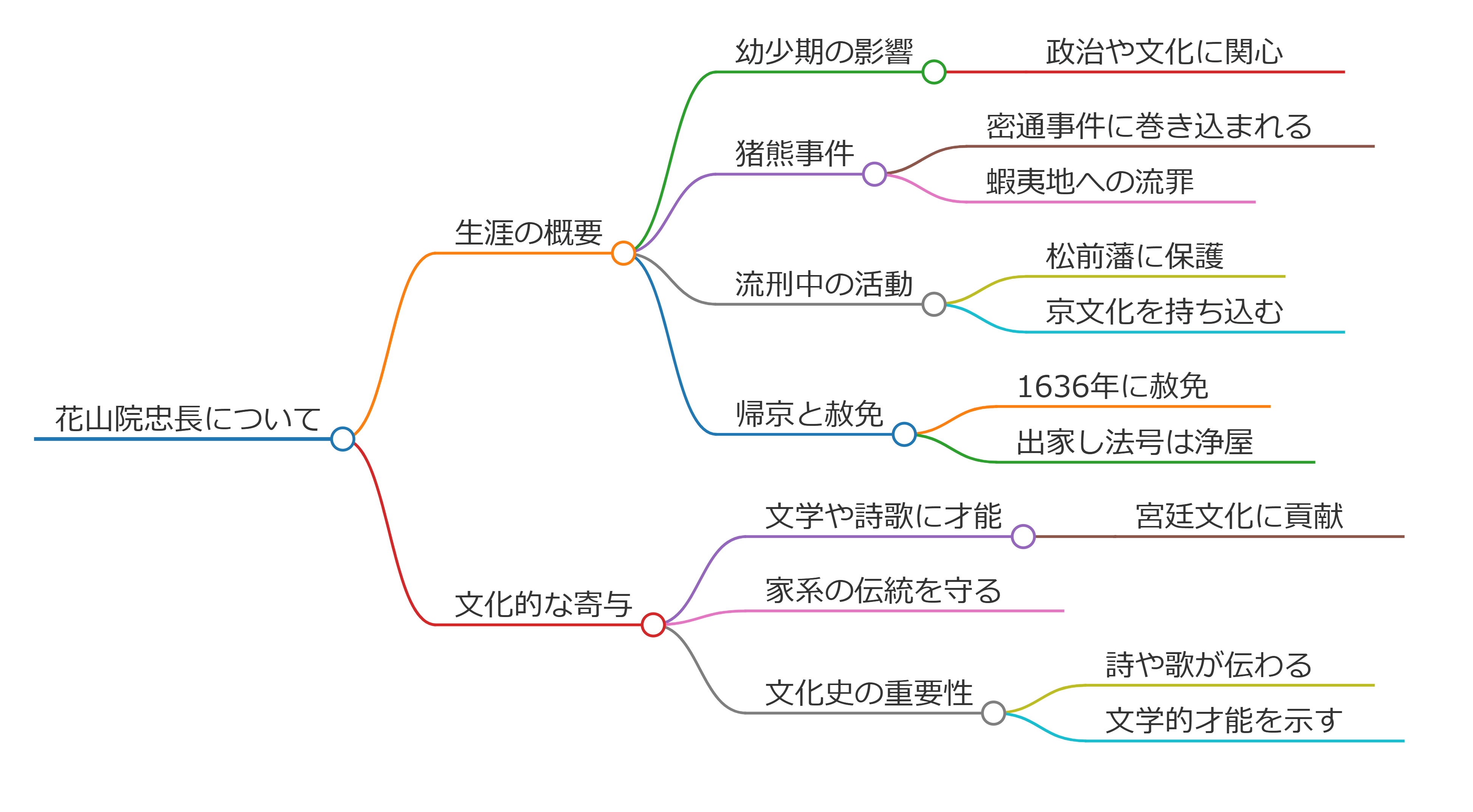

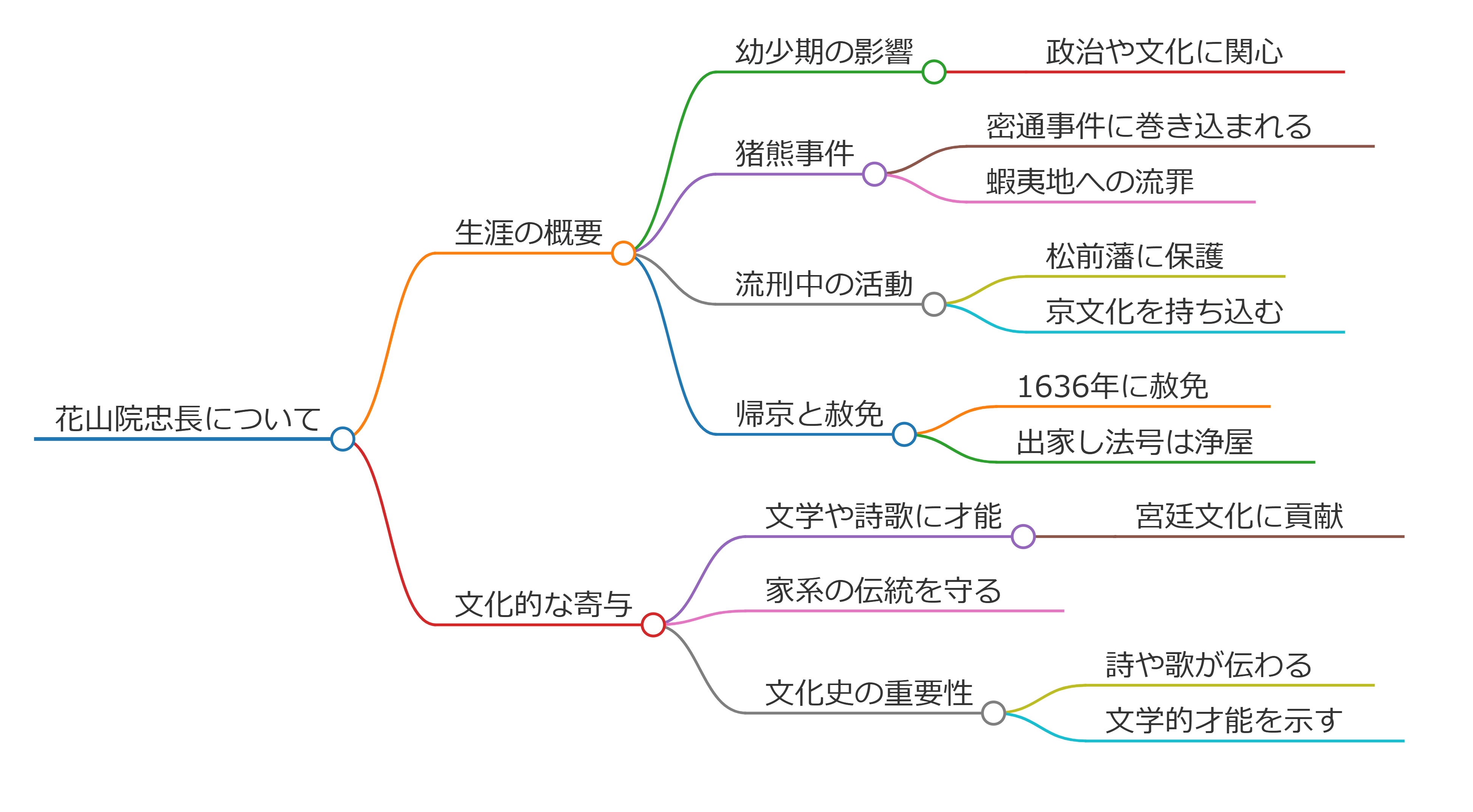

花山院忠長について

花山院忠長(かざんいん ただなが)は、1588年に生まれ、1662年まで生存した江戸時代前期の公家である。彼は花山院家の20代当主であり、左大臣・花山院定熙の長男として知られています。忠長は、官位としては従四位上・左近衛少将に任じられました。

生涯の概要

忠長は、幼少期に両親の影響を受け、政治や文化に関心を持ったとされる。特に慶長14年(1609年)には、2歳の頃に公家と宮女との密通事件に巻き込まれ、津軽に流されることとなった. その後、彼は政治的な活動を続け、さまざまな役職に就くことになりますが、流浪の身であった時期も長く、彼の人生は波乱に富んでいました。

文化的な寄与

花山院忠長は、当時の文化や藝術にも強い影響を与えた重要な人物です。彼は文学や詩歌に才能を持ち、宮廷の文化に貢献しました。忠長はまた、彼の家系に特有の伝統を守り、後世にその影響を及ぼしました。

このように、花山院忠長は江戸時代の公家社会において、その政治的・文化的役割が非常に重要であったことが明らかです。

忠長は、慶長14年(1609年)に起こった猪熊事件と呼ばれる事件に巻き込まれ、その結果、蝦夷地(現在の北海道)への流罪となりました。この事件は、彼が後陽成天皇の女官・広橋局との密通を理由にしており、彼の人生に大きな影響を与えました。流刑中、忠長は松前藩によって保護され、京文化を持ち込むなど、地域社会に貢献しました。彼の配流先は松前から津軽を経て、最終的には江戸に戻ることが許され、1636年には赦免されています。その後、彼は出家し、法号を浄屋としました。忠長の詩や歌も伝わっており、特に彼が詠んだ歌は、彼の文学的才能を示すものであり、文化史における彼の重要性を物語っています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】