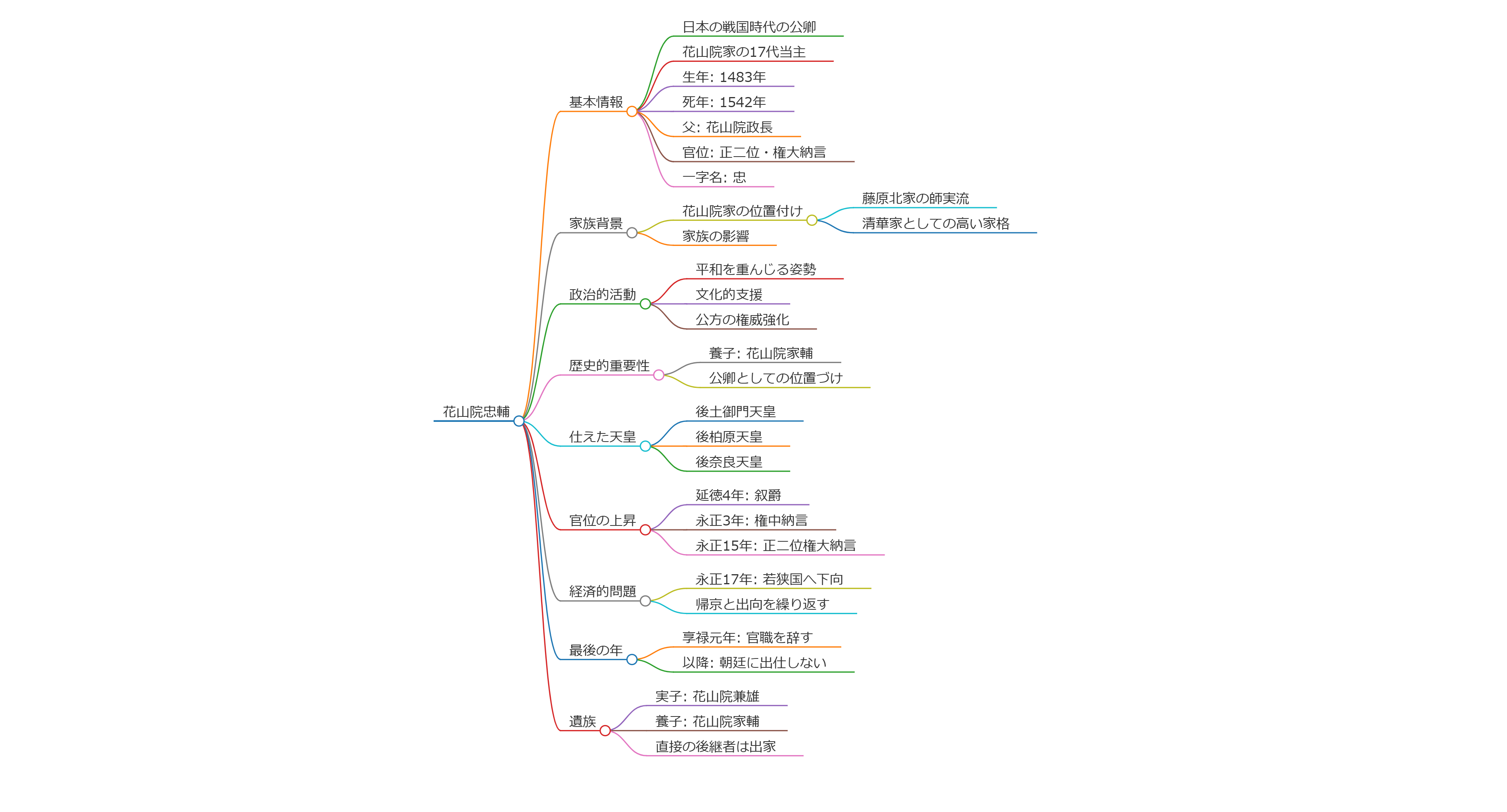

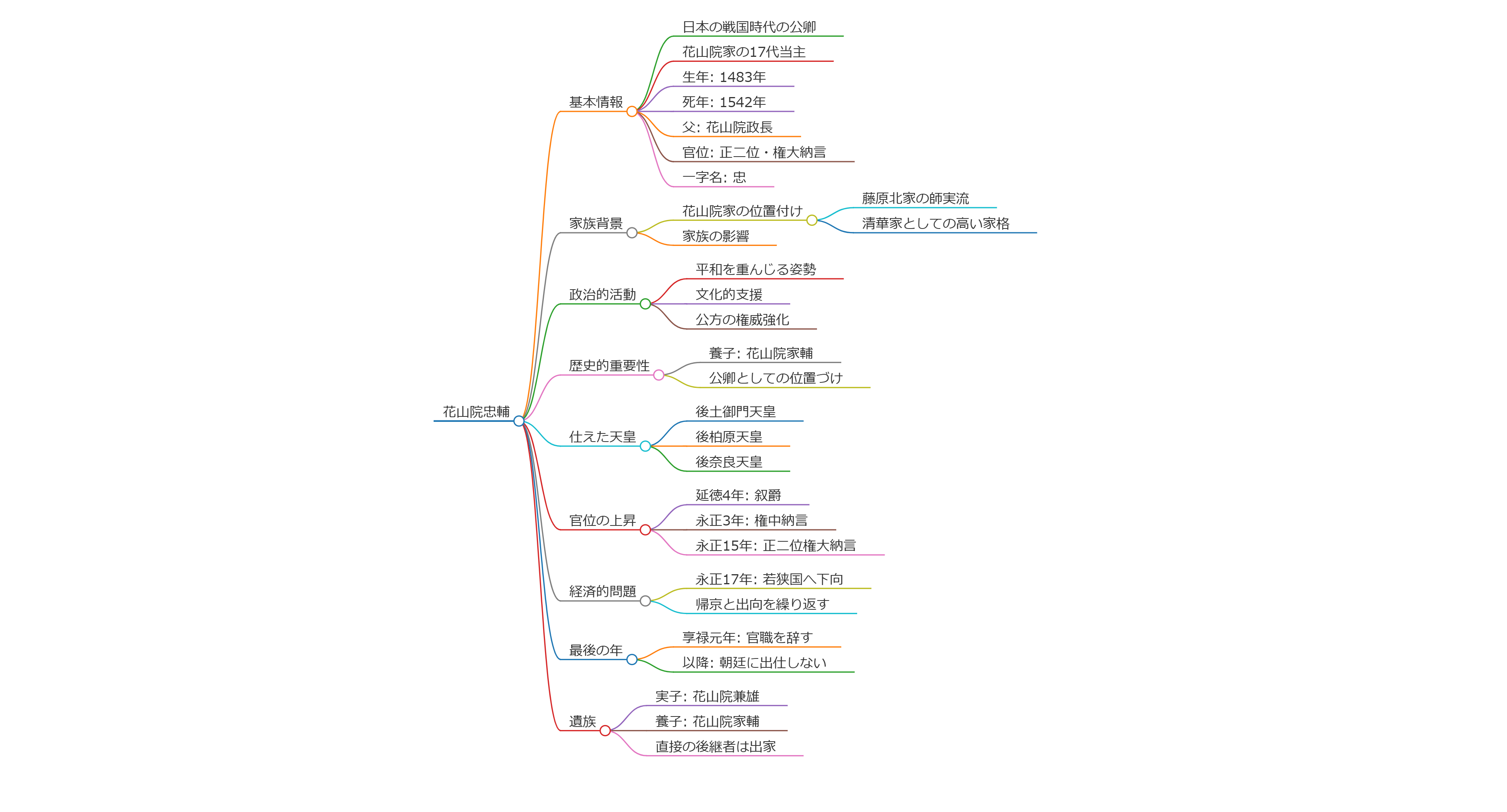

花山院忠輔(かさんのいん ただすけ)は、日本の戦国時代に活躍した公卿であり、花山院家の17代当主です。彼は1483年に生まれ、1542年に亡くなりました。父は太政大臣の花山院政長で、官位は正二位・権大納言を有しました。忠輔の一字名は忠で、彼の政治的な足跡は当時の日本の公家社会において重要な役割を果たしました。

花山院家自体は藤原北家の師実流に属し、清華家として公家の中でも高い家格を誇ります。彼の活躍の背景には、当時の政治的状況や家族の影響があるとされています。花山院忠輔は、特に平和を重んじる姿勢で知られ、文化的な支援を行うなど、公方の権威を強化するための努力をしていました。

忠輔の一族や子孫についても豊かな歴史があり、彼の養子である花山院家輔もまた戦国時代の公卿として知られています。このように、花山院忠輔は日本の歴史の中で重要な位置を占める人物と言えるでしょう。

花山院忠輔は、後土御門天皇、後柏原天皇、後奈良天皇の三代にわたって仕えたことでも知られています。この間、忠輔は延徳4年(1492年)に叙爵され、以降官位を上昇させていきました。特に、永正3年(1506年)には権中納言、永正15年(1518年)には正二位権大納言に任命されます。しかし、経済的な問題により、彼は永正17年(1520年)に若狭国へ下向することになり、その後の人生で何度も帰京と出向を繰り返しました。享禄元年(1528年)には官職を辞し、以降朝廷に出仕することはありませんでした。忠輔の遺族には、実子の花山院兼雄と養子の花山院家輔がいますが、彼の直接の後継者は出家したため家輔を養子に迎えることになりました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】