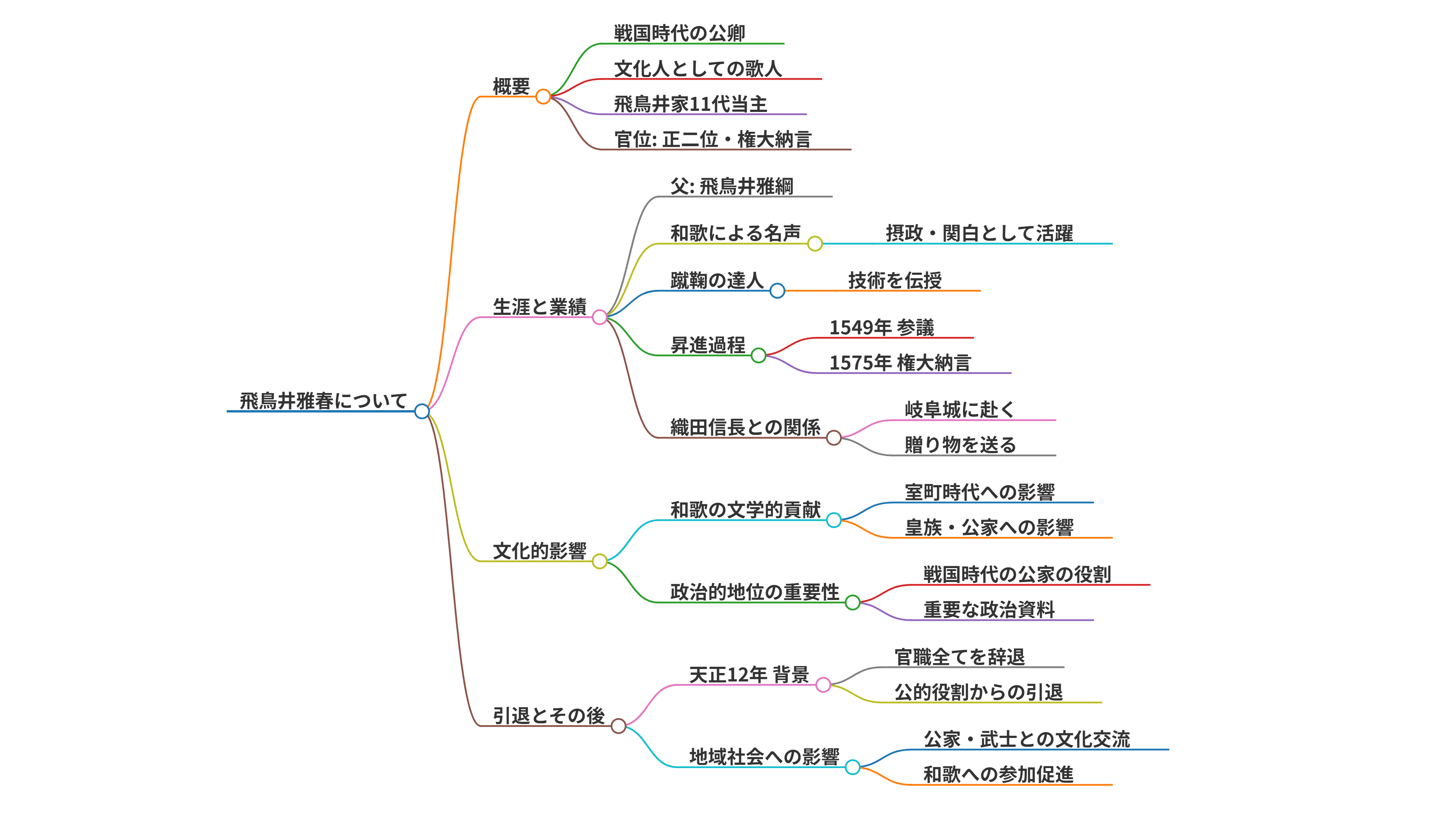

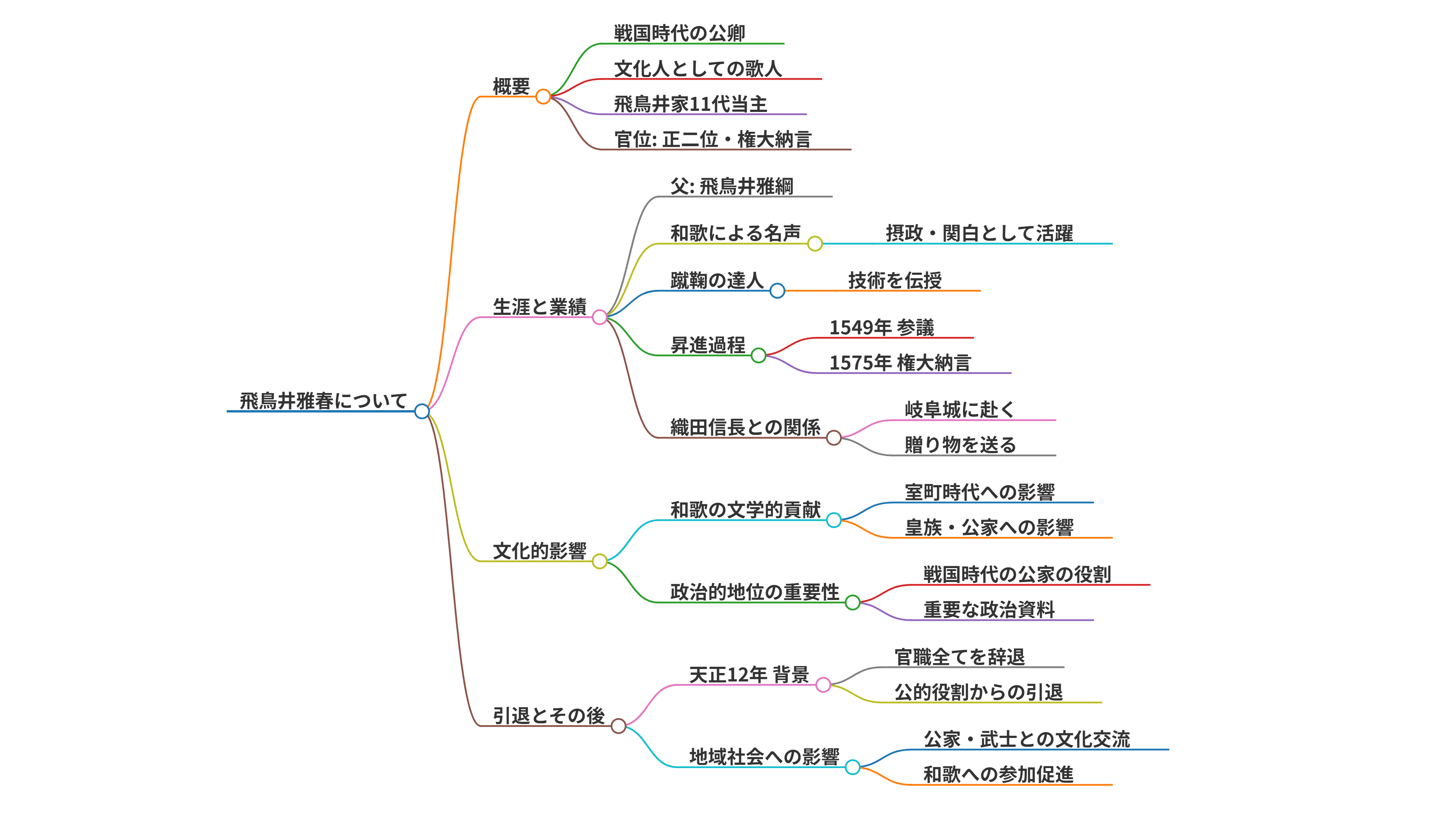

飛鳥井雅春について

飛鳥井雅春(あすかい まさはる)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の公卿であり、歌人としても著名です。彼の初名は雅教(まさのり)で、1520年に誕生し、1594年に亡くなりました。飛鳥井家の11代当主であり、官位は正二位・権大納言にまで昇進しました。

生涯と業績

雅春は、父・飛鳥井雅綱のもとで成長しました。彼は、和歌を通じて自身の名声を築き、特に摂政や関白としての役割を果たしました。また、飛鳥井家の伝統である蹴鞠の達人でもあり、この技術を多くの人々に教えました。彼は天正2年に正二位に任命され、翌年には権大納言に昇進しました。

雅春は、織田信長との関係も深く、岐阜城に赴いて暇乞いをし、信長に贈り物を送った逸話が残っています。

文化的影響

彼の和歌は、室町時代から安土桃山時代にかけての文学的発展にも寄与しました。特に彼の作品は、後の時代の皇族や公家にも影響を与え、その後の文化において重要な役割を果たしました。

飛鳥井雅春は、日本の歴史上重要な人物として、和歌や文化の発展に寄与しただけでなく、政治的にも重要な地位にあったことを考慮する必要があります。彼の生涯は、戦国時代の複雑な政局の中での公家の役割を理解する上で欠かせない資料です。

雅春の経歴には他にも重要な点があり、特に彼の官位上昇の過程や政治的な活動についての詳細が指摘されている。彼は1549年に参議に補任され、その後、左衛門督や丹波権守を兼任した。また、彼が1575年に権大納言に昇進した際、既に彼は従二位の地位にあった。さらに、彼の死去する1594年までの間に、いくつかの官職を辞退していることが重要である。天正12年に全ての官職を辞退し、自らの公的な役割から引退したことが知られている。

また、雅春が和歌を通じてどのように地域社会に影響を与えたかについても言及する価値がある。彼の呼びかけに応じて多くの公家や武士が和歌に参加し、文化的交流が深まった。これは、彼が公家としてだけでなく、文化の発展にも寄与したことを示している。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】