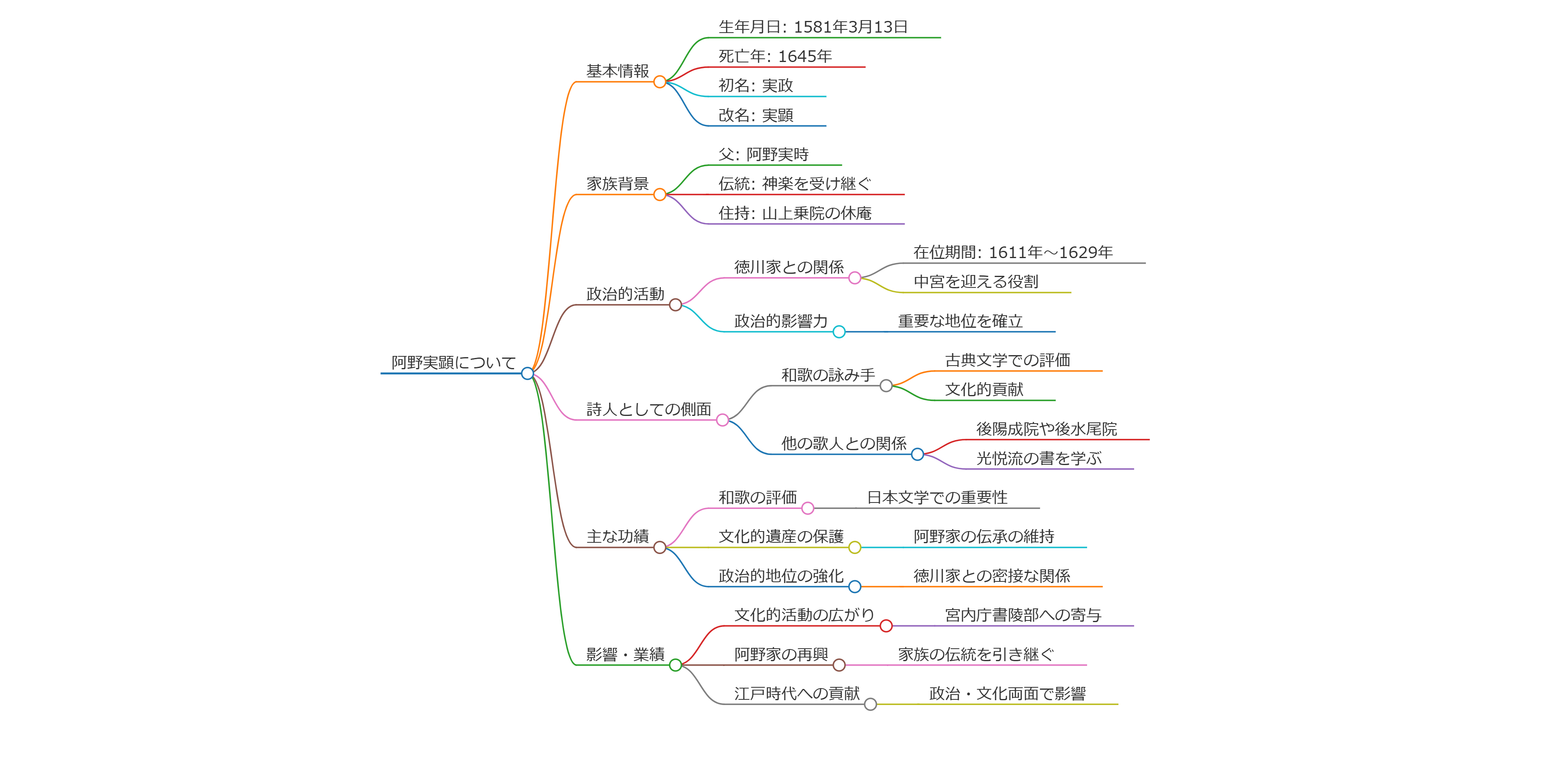

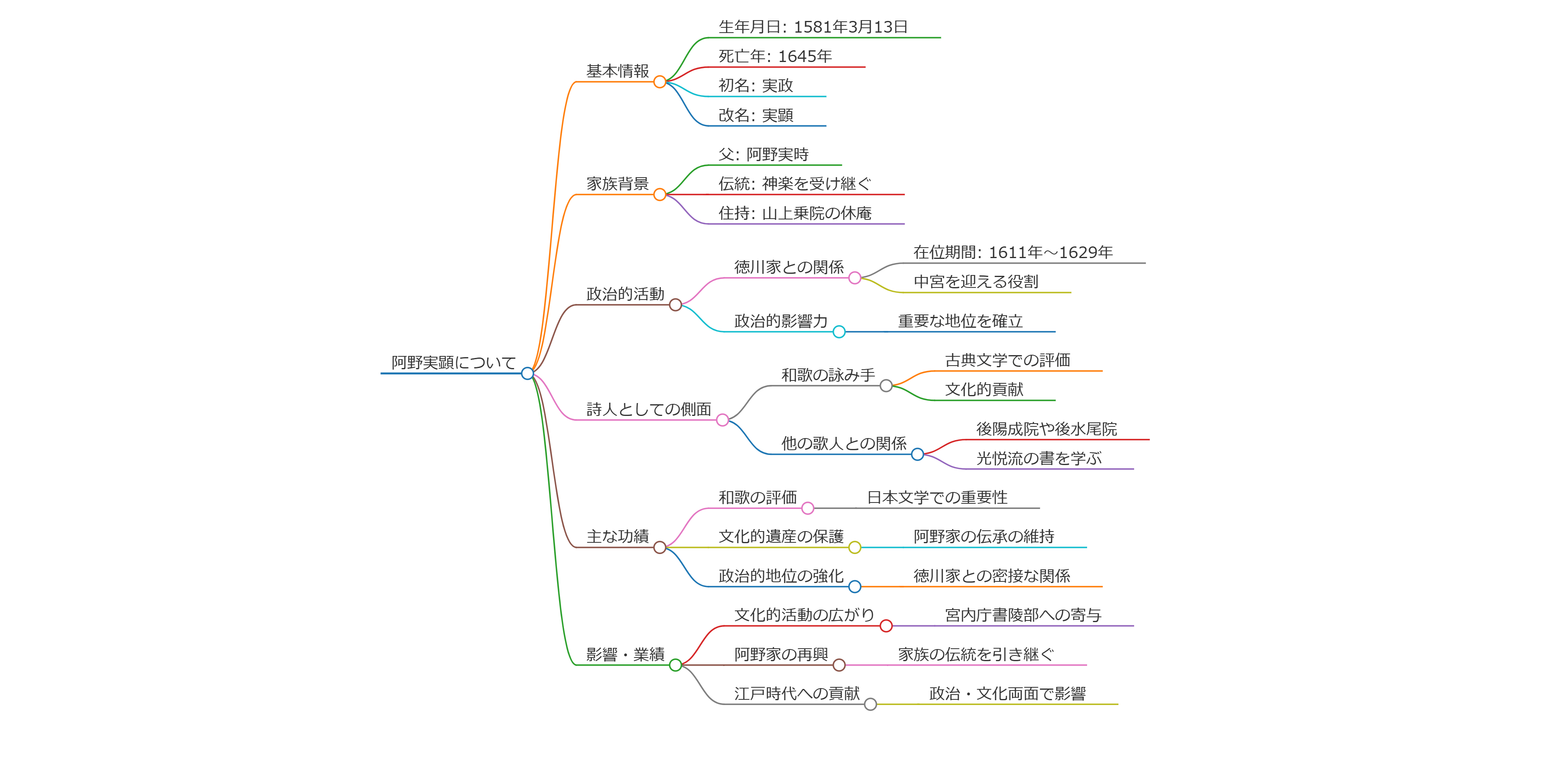

阿野実顕について

阿野実顕(あの さねあき、1581年3月13日 - 1645年)は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけて活躍した公卿および歌人です。彼の初名は実政で、後に実顕に改名しました。

彼は、大和国内山上乗院の住持である休庵(阿野実時)の子供です。阿野家は代々神楽を伝える家系であり、実顕もその伝統を受け継ぎました。実顕の名前は、彼が12歳のとき、天正20年(1592年)に改名されたことに由来しています。

政治的には、実顕は徳川家との関係が深く、特に慶長十六年(1611年)から寛永六年(1629年)にかけて在位していた時期に、政治的圧力の中で活動していました。彼は中宮を迎えるなど、天皇を護持する役割を果たしました。この時期、彼の政治的な影響力は重要なものでした。

また、彼が詠んだ和歌は、彼の詩人としての側面を強調しています。彼の詩は、日本の古典文学において評価されており、彼の作品は今なお注目されています。

阿野実顕の主な功績

公卿および歌人としての評価: 実顕の和歌は非常に高く評価されており、彼の詩的な才能は日本文学の中での重要な位置を占めています。

阿野家の伝統を受け継ぐ: 彼は神楽を伝承する阿野家の一員として、文化的な遺産を守り続けました。

徳川家との関係: 実顕は徳川家との密接な関係を築き、その影響力を利用して政治的な地位を確立しました。

実顕は1645年に亡くなるまで、その影響力と業績を通じて、江戸時代の文化や政治に重要な貢献をしました。

阿野実顕は、公卿の一員としてだけでなく、歌人としても名を馳せました。彼の詩的活動は、後陽成院や後水尾院の歌壇での貢献を含み、和歌の重要な伝承者としても知られています。彼は、光悦流の書を流派として学び、さまざまな形式の和歌や連歌においても秀でた才能を発揮しました。

また、彼の文学的な努力は単に詩作にとどまらず、宮内庁書陵部には彼が仙洞や親王たちに宛てた自筆の歌道消息も残されています。これは、当時の文化的な交流を示す貴重な資料となっています。

さらに、実顕は彼の父である阿野実時が還俗して休庵と名乗った背景を持ち、家族の伝統を引き継いだことから、彼自身も文化的な活動を通じて、阿野家を再興した立役者として知られています。実顕の影響力は、政治・文化両面で江戸時代の公卿たちに対して及び、彼の業績は後の世代に大きな影響を与えました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】