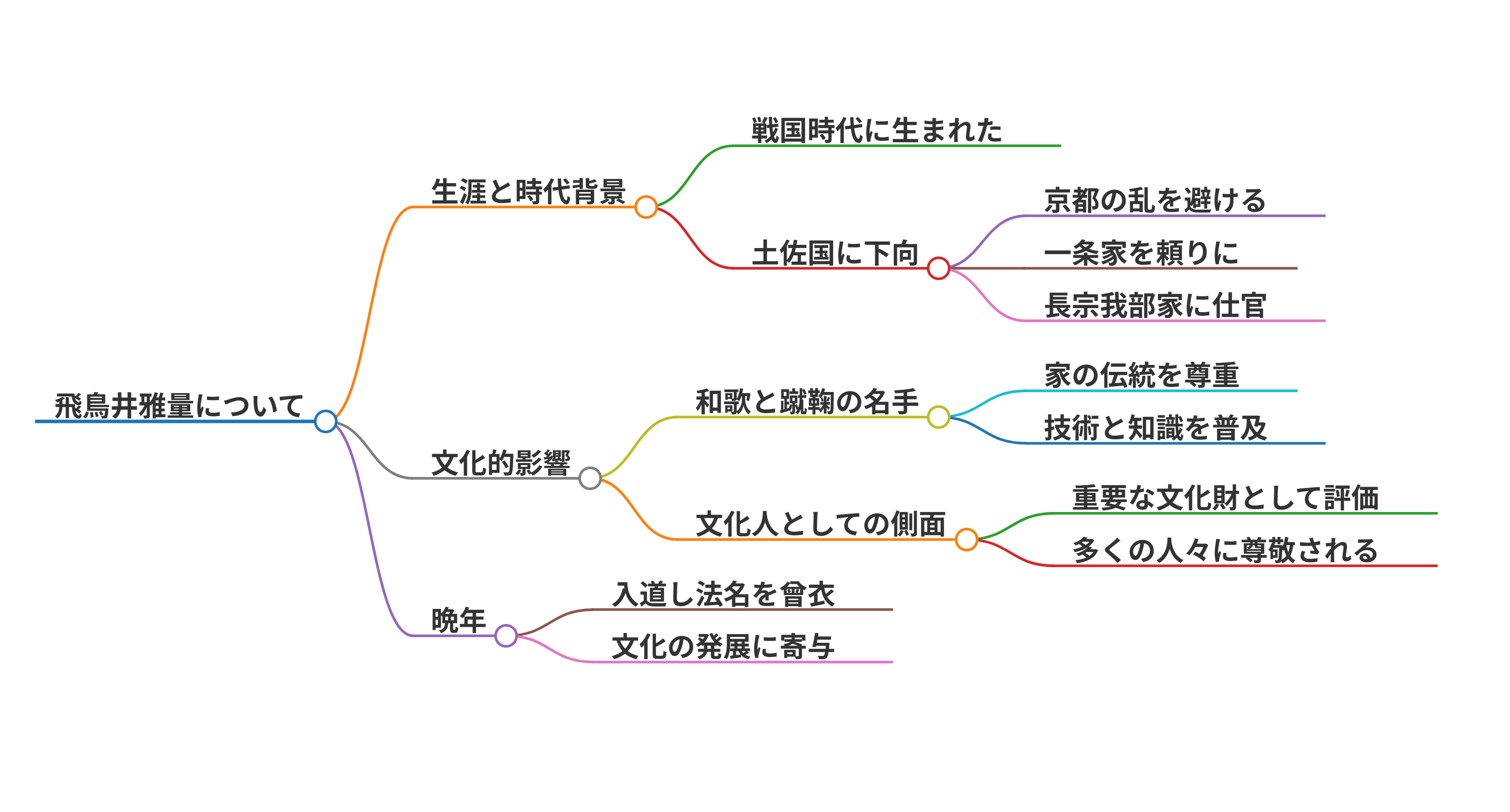

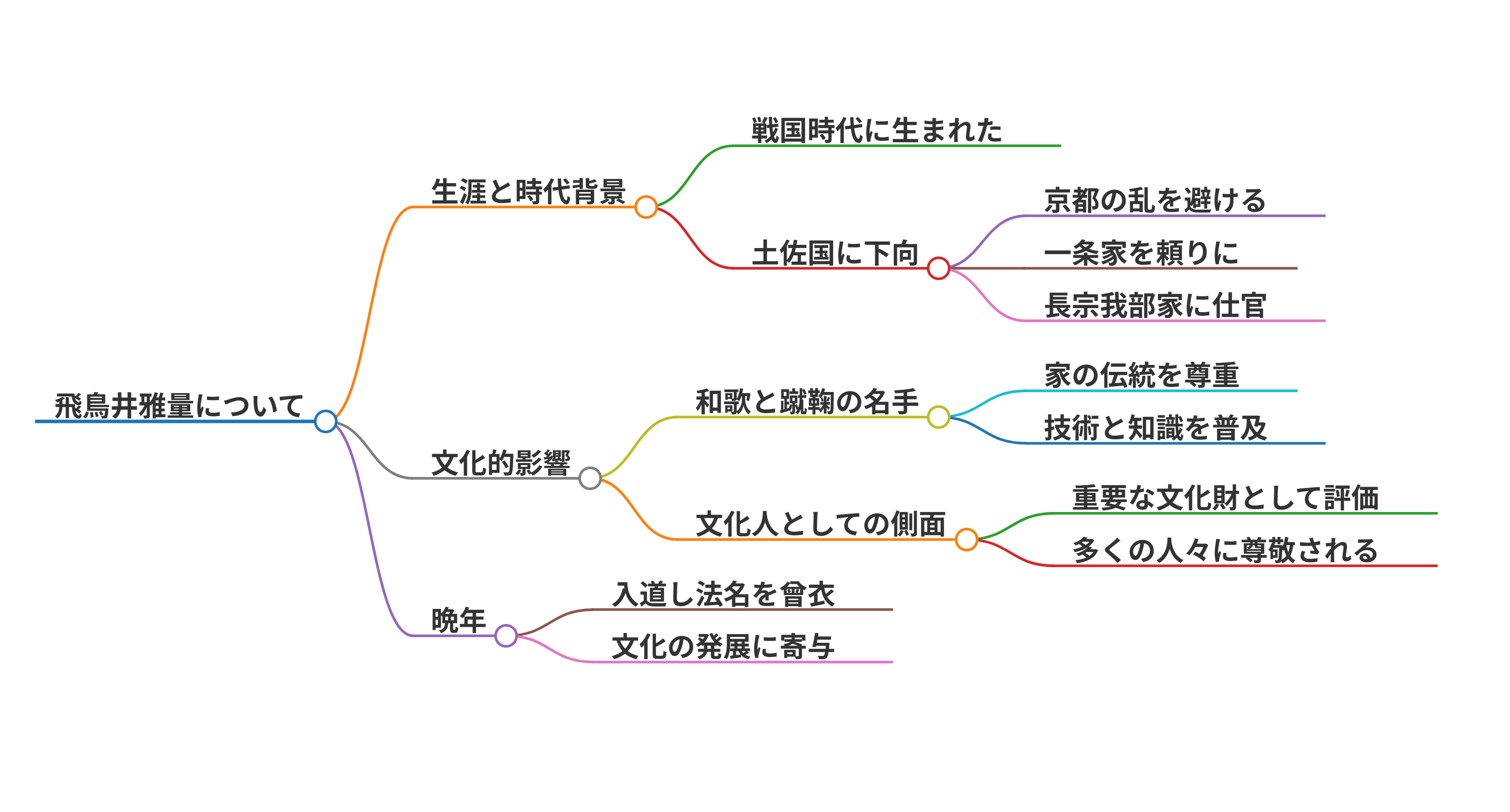

飛鳥井雅量について

飛鳥井雅量(あすかい まさかず)は、戦国時代の著名な公家であり、歌人でもある。彼は特に和歌と蹴鞠(けまり)の名手として知られ、飛鳥井家に生まれ育った。彼の父は飛鳥井頼孝であり、雅量自身は官位として従四位下・少将を持っていた。

生涯と時代背景

雅量の生まれた時代は、戦国時代にあたる。この時期、京都では乱が頻発し、彼はその混乱を避けるために土佐国に下向する。彼は一条家を頼りにし、後に長宗我部家に仕官した。

文化的影響

飛鳥井雅量は、彼の家が受け継いでいる和歌や蹴鞠の伝統を大切にし続けた。特に鞠道においては、その技術と知識を広めることに尽力し、彼の著作は後に重要な文化財として評価されている。このことから、雅量は単なる公家に留まらず、文化人としての側面も持ち合わせていたことが分かる。

彼の業績は歌と蹴鞠に留まらず、時代を超える影響を及ぼし、今なお多くの人々に尊敬されている。

雅量は、京の戦乱を避けて土佐国に下向した際、特に一条家に仕えたが、その後、長宗我部元親に招かれて彼に仕官した。この間に、彼は蹴鞠の技術を長宗我部家に伝え、長宗我部元親やその子弟に教えたことで、地域の文化にも貢献した。

また、彼は晩年に入道し、法名を曾衣(そえ)と名乗った。このように、雅量の人生は和歌や蹴鞠に対する情熱で満たされており、文化の発展に寄与した点が重要である。彼の影響は、今日の文化や伝統を繋ぐ上で重要な役割を果たしていることが伺える。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】