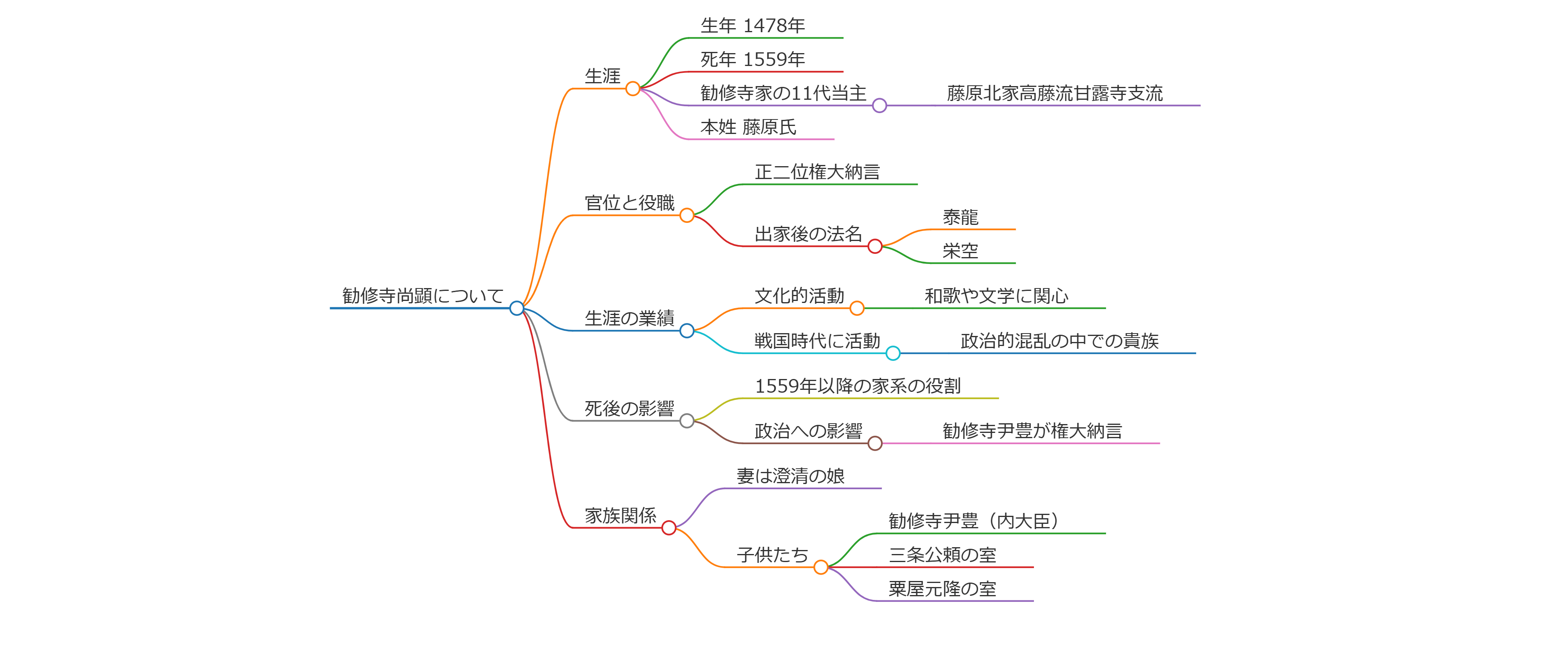

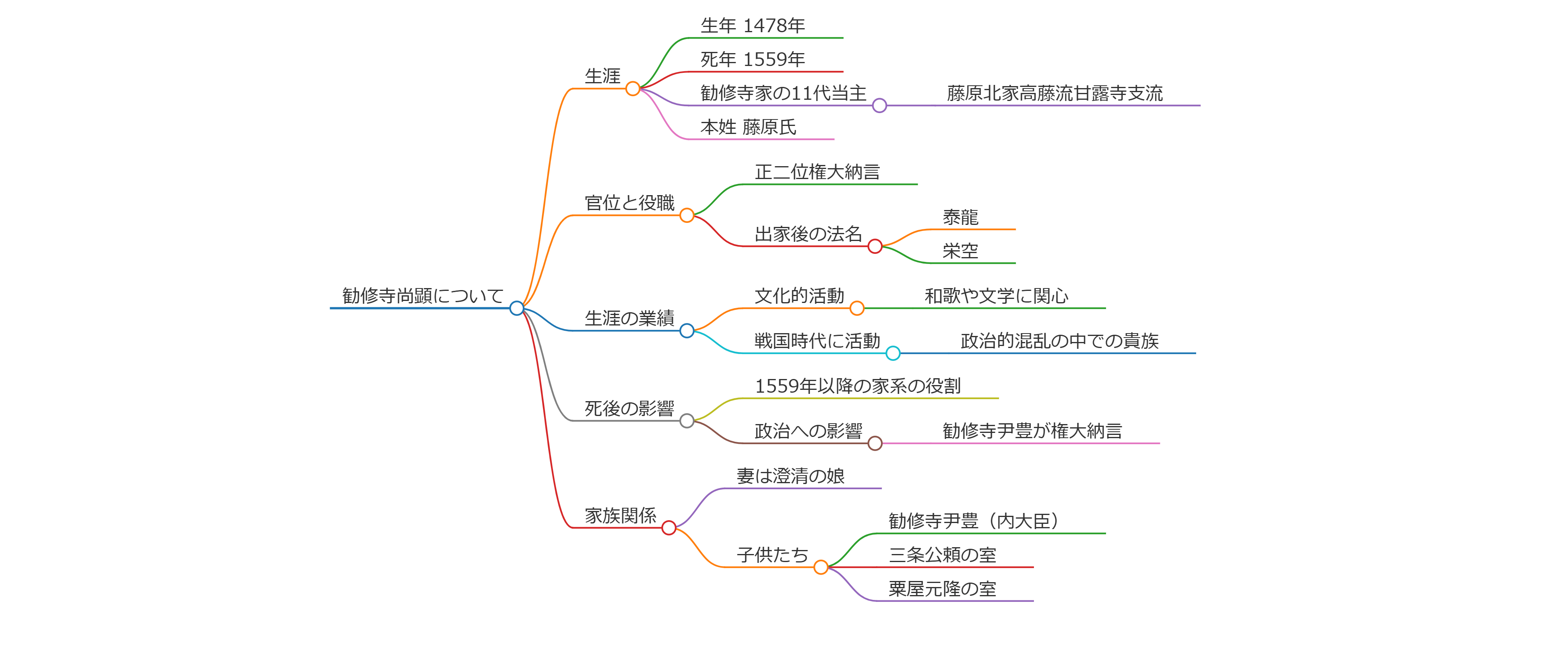

勧修寺尚顕について

勧修寺尚顕(かじゅうじ ひさあき)は、室町後期の公卿であり、戦国時代に活動していた重要な人物です。1478年に生まれ、1559年に88歳で亡くなりました。彼は勧修寺家の11代当主であり、家系は藤原北家高藤流甘露寺支流に属しています。彼の本姓は藤原氏であり、堂上家の一つとして名家に位置づけられています。

官位と役職

勧修寺尚顕は、正二位権大納言という高い官位を持ち、政顕の子として知られています。彼は出家を果たし、法名を「泰龍改栄空」として知られるようになりました。

生涯の業績

その生涯の中で、尚顕は多くの文化的活動を行い、特に和歌や文学に関心を持っていました。彼の在世中、日本は戦国時代と呼ばれる turbulent な時期にあり、政治的混乱が続いていましたが、勧修寺尚顕はその中で貴族としての役割を担っていました。

死後の影響

1559年に亡くなった後も、彼の子孫や家系は、後の日本の歴史において重要な役割を果たしました。彼の子、勧修寺尹豊は権大納言として知られ、政界に影響を与えました。

勧修寺尚顕の実績や文化的貢献は、今でも研究の対象となっており、当時の日本の公卿としての位置づけを理解する上でも貴重な資料となっています。

彼は、永正5年(1508年)に任参議を受け、天文元年(1532年)には義弟である能登守護・畠山義総を頼りに京を離れ、能登国(もしくは加賀国)にて出家しました。出家後の法名は「泰龍」であり、その後「栄空」に改められました。

また、彼の家族関係としては、妻として澄清の娘を迎え、子には内大臣である勧修寺尹豊や、左大臣の三条公頼の室、さらには粟屋元隆の室などが存在しました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】