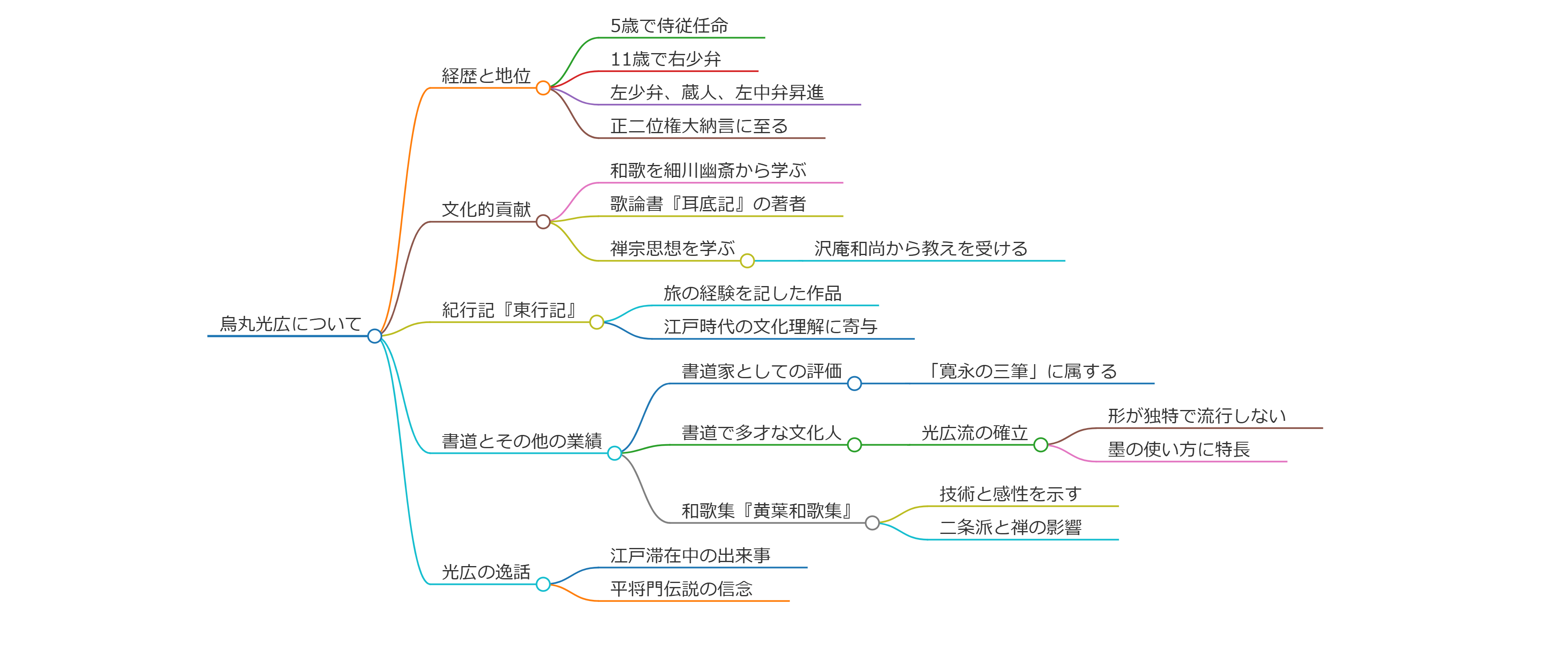

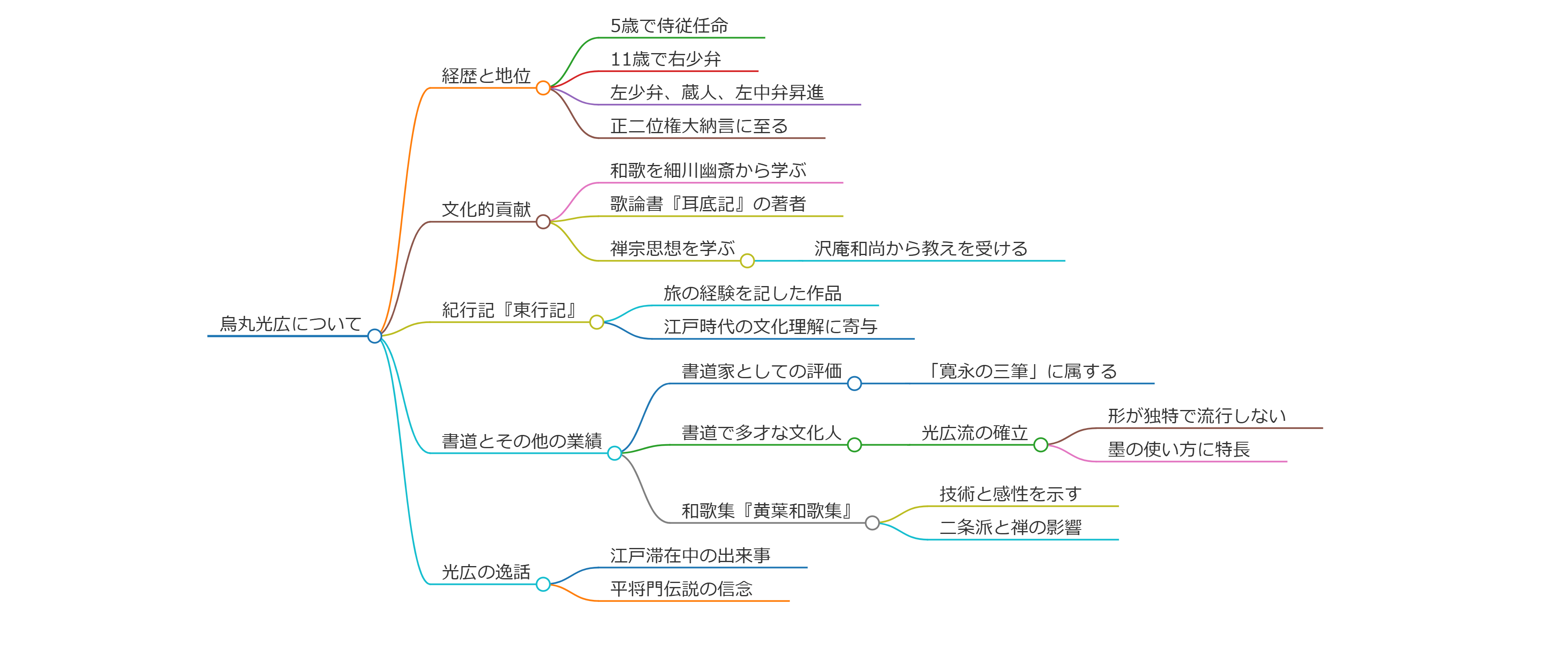

烏丸光広について

烏丸光広(からすまる みつひろ)は、江戸時代前期の公卿・歌人として知られています。彼は1579年に生まれ、1638年に亡くなりました。光広は准大臣である烏丸光宣の子であり、早くから公卿の道を歩みました。

経歴と地位

光広はわずか5歳で侍従に任命され、その後も11歳で右少弁、さらには左少弁や蔵人、左中弁と、次々に昇進していきました。最終的には正二位権大納言となりました。

文化的貢献

歌人として、光広は細川幽斎から和歌を学びました。彼は『耳底記(にていき)』という歌論書で知られており、多くの和歌や文学作品を残しています。さらに、彼は禅宗の思想も深く学び、沢庵和尚から教えを受けました。

紀行記『東行記』

光広は紀行文『東行記』の作者でもあり、これは彼の旅の経験を記したものです。この作品は、公家の視点から江戸時代の日本やその文化を理解するための重要な資料とされています。この紀行文を通じて、彼の視点での当時の社会や文化を垣間見ることができます。

書道とその他の業績

書道家としても有名で、彼の書には「寛永の三筆」の一人としての評価がなされています。彼の書は、当時の文化や芸術において重要な役割を果たしました。

光広の物語は、江戸初期の公家の生活や文化を理解する上で、非常に貴重です。

光広は、和歌だけでなく、書や水墨画にも秀で、多才にわたる文化人として知られています。特に書道では、様々な書風を学び、その結果、独特なスタイルを確立しました。彼は持明院流から光悦流、さらには自己流にまで至る変遷を遂げており、光広流と呼ばれる書風を確立しました。その書は、特に形が独特で、手本として流行することはありませんでしたが、墨の使い方や躍動感に富んでいます。

また、歌集『黄葉和歌集』に収められた和歌は、彼の歌道における技術や感性を示しています。歌風は、二条派の影響を受けながらも、禅の教えによる影響も見られ、高遠で清高な作品を残しています。光広の逸話には、彼が江戸滞在中に自身の屋敷の留守を任せた場合の出来事や、有名な平将門の伝説に関する信念についても触れられています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】