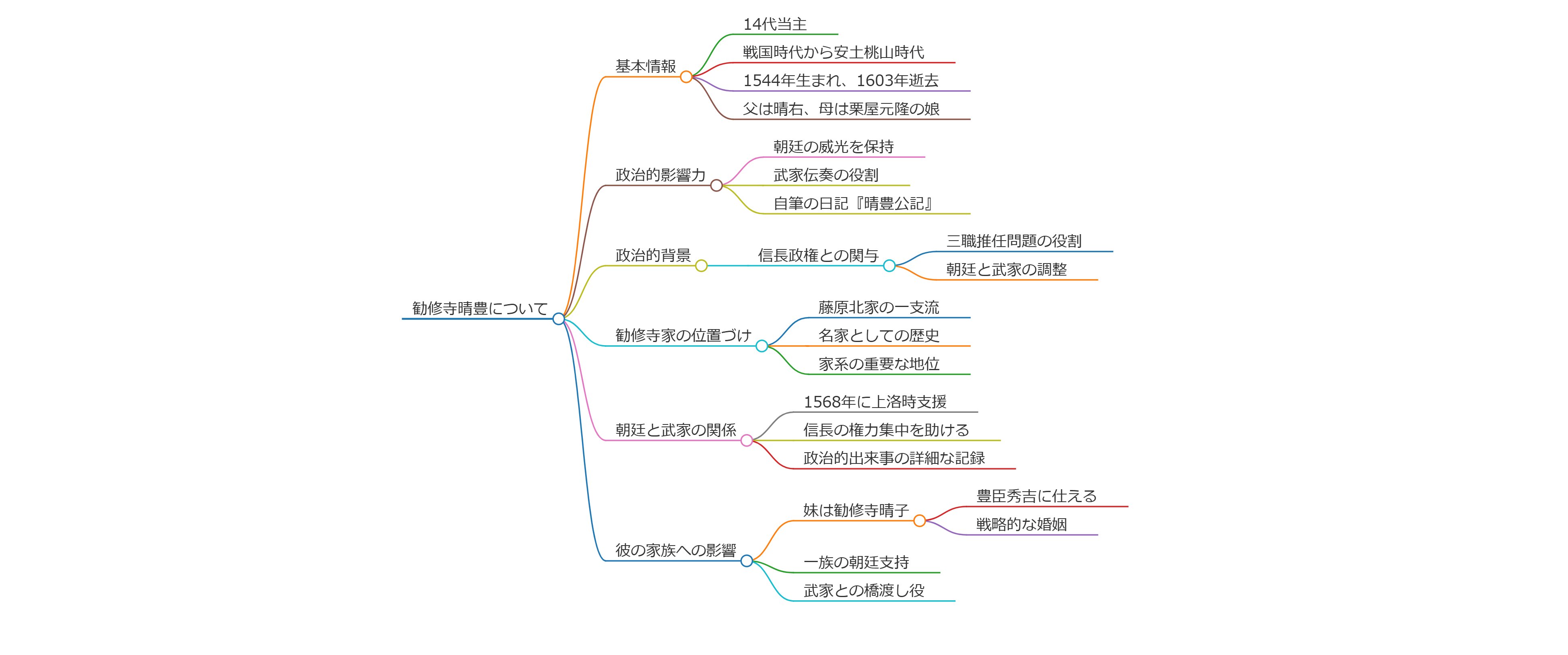

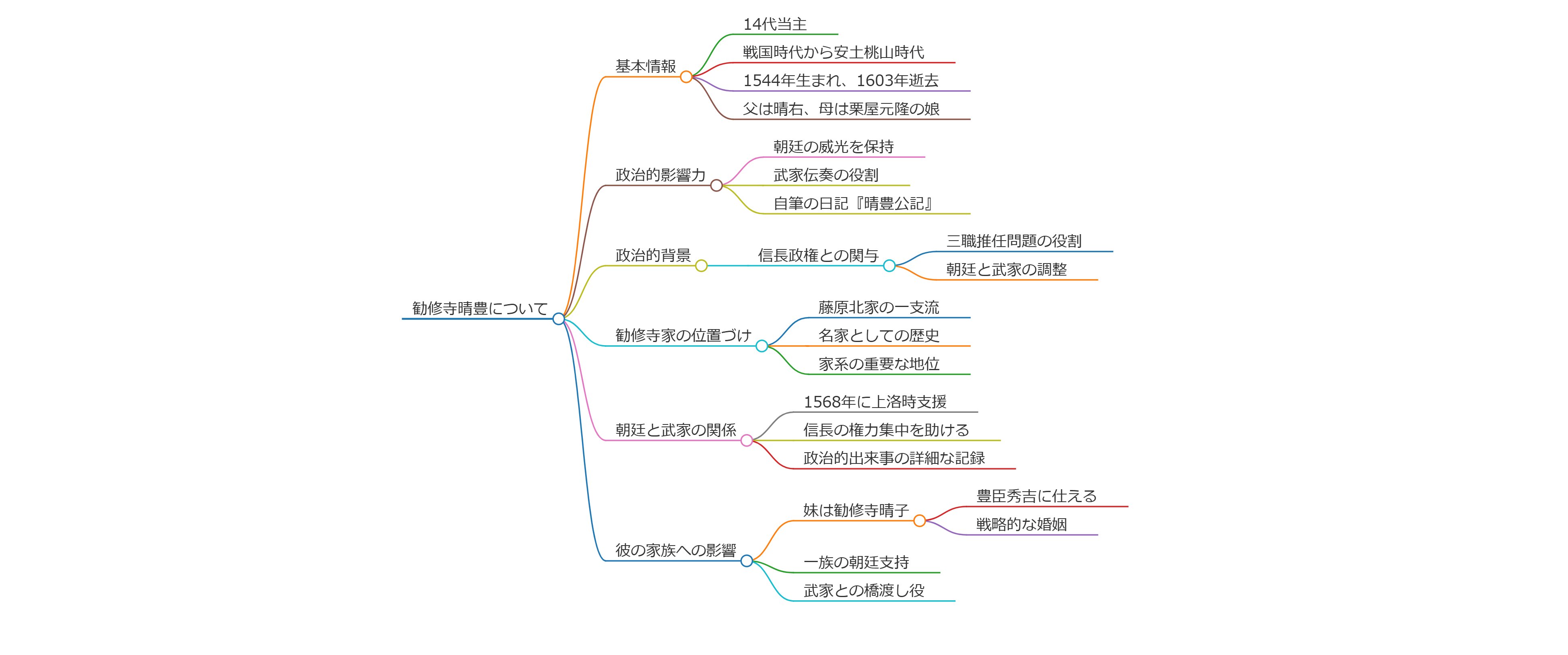

勧修寺晴豊について

勧修寺晴豊(かじゅうじ はれとよ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての公家であり、堂上家の勧修寺家に属する14代当主です。彼の父は贈内大臣の晴右で、母は武田氏の家臣栗屋元隆の娘でした。勧修寺晴豊は1544年に生まれ、1603年に逝去しています。

彼は当時、政治的な影響力を持ち、朝廷の威光を保つために様々な策略を巡らしました。特に、彼は武家伝奏としての役目を果たしており、歴史的な文献に彼の活動が詳述されています。また、勧修寺晴豊は自筆の日記『晴豊公記』を残しており、これは彼の生涯や当時の政治情勢を知るための重要な資料となっています。

政治的背景

彼は、信長の政権が確立する過程にも関与しており、三職推任問題において重要な役割を果たしました。晴豊は信長の任官についての交渉を行い、その過程で朝廷と武家との間の政治的な調整を図りました。

勧修寺家の位置づけ

勧修寺家は藤原北家の一支流であり、歴史的には名家とされ、彼が当主であったことにより、家系の中でも特に重要な地位を占めていました。勧修寺晴豊が果たした役割は、彼の家族やその後の時代にも影響を与えました。

勧修寺晴豊は、彼の公家としての地位だけでなく、特に朝廷と武家との関係における重要な役割を果たしました。彼は1568年に信長が上洛した際、朝廷を支持する立場を取っており、信長の権力集中を助ける要素として機能しました。さらに、彼は『晴豊公記』の中で、政治的な出来事や独自の見解を詳細に記録しており、彼の観察力と洞察力が際立っています。

また、勧修寺晴豊の生涯は、彼自身の家族にも影響を及ぼしました。彼の妹である勧修寺晴子は、豊臣秀吉に仕え、彼女の戦略的な婚姻は政権における晴豊の影響力をさらに強化する要因となりました。晴豊の一族は、朝廷に対して強い支持を持っていたため、武家とのコミュニケーションの橋渡し役としても重要でした。これにより、勧修寺家は、戦国時代やその後の時代においても重要な政治的地位を維持しました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】