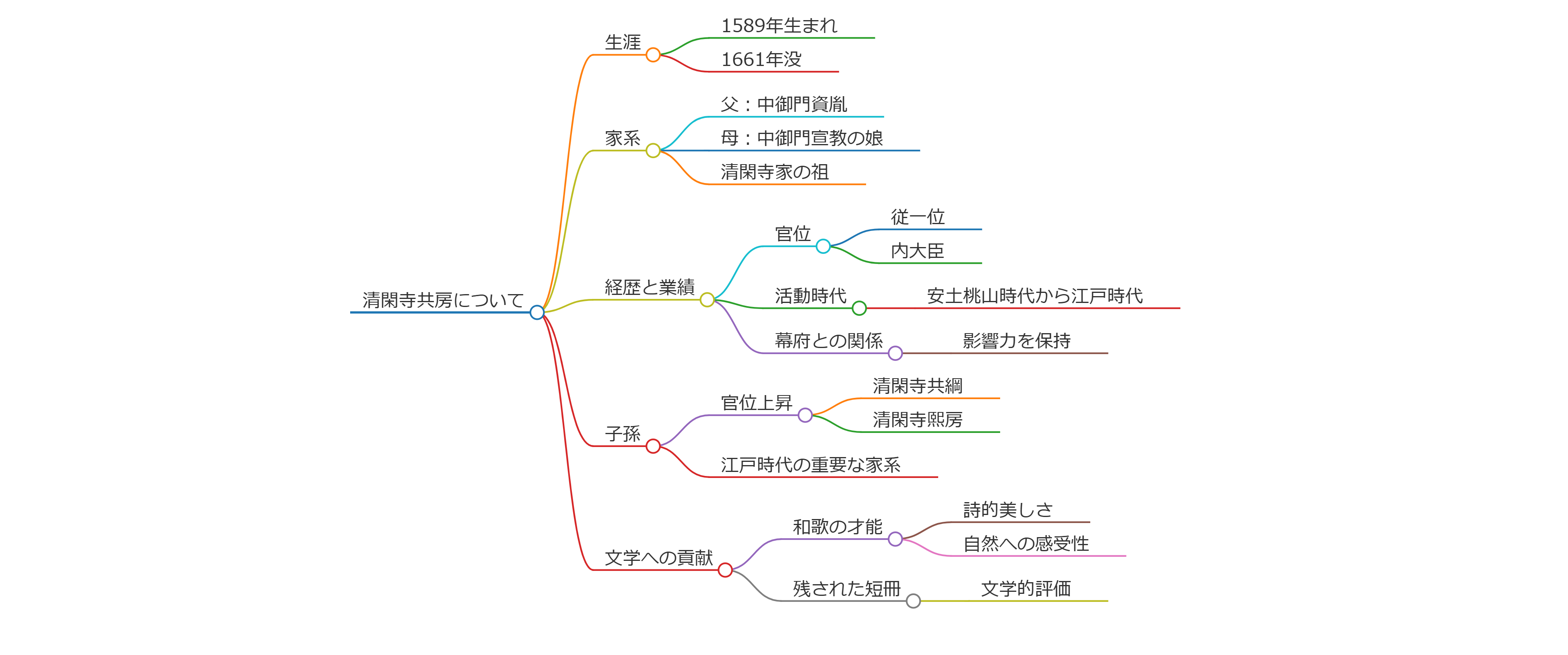

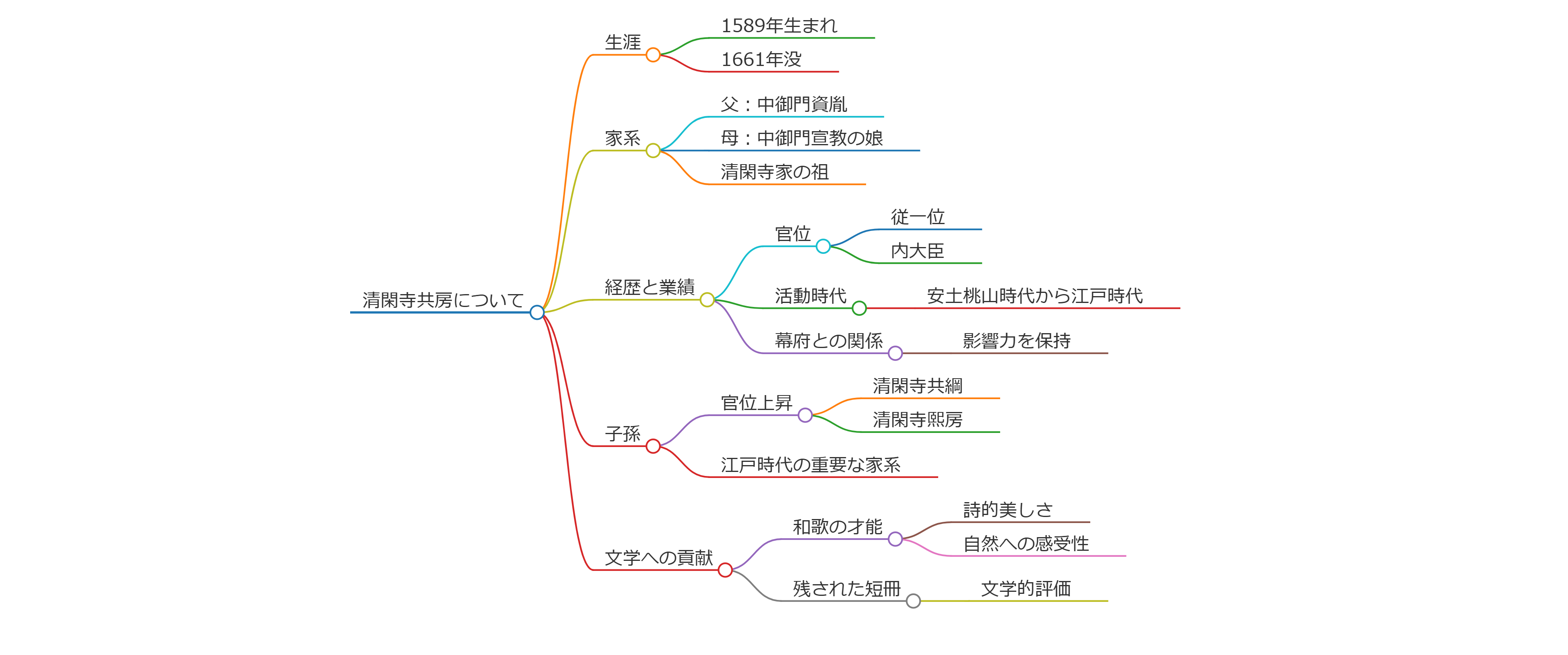

清閑寺共房について

清閑寺共房(せいかんじともふさ)は、1589年5月27日に生まれ、1661年に没した江戸時代前期の公卿である。彼は権大納言・中御門資胤の息子であり、名門清閑寺家の祖である。

経歴と業績

清閑寺共房は安土桃山時代から江戸時代にかけて活動した重要な公卿で、官位は従一位、内大臣を務めた。彼は生涯を通じて公家社会での影響力を持ち、幕府との関係構築にも力を注いだ。

家系と子孫

彼の父は中御門資胤であり、母は中御門宣教の娘である。清閑寺共房は公家としての家系を継承し、清閑寺家を再興した。彼の子孫はさらに官位を上昇させ、清閑寺家は江戸時代を通じて重要な家系として知られた。共房の直系として、清閑寺共綱(従一位、権大納言)や清閑寺熙房(同じく公卿)がいる。

文学への貢献

清閑寺共房は和歌にも才能を持ち、彼の作品は後の時代においても評価されている。和歌については、その詩的な美しさが称賛されており、彼の和歌は平穏な生活や自然への感受性を反映している。自身の和歌を収めた短冊も残されており、文学的な評価を受けている。

このように、清閑寺共房は江戸時代前期の公卿として、政治、家系、文学において多大な影響を与えた人物である。

共房は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけて多くの官職を歴任し、特に権中納言、権大納言、内大臣に就任したことが特筆される。彼は、後陽成天皇、後水尾天皇、明正天皇、後光明天皇、後西天皇の五人の天皇に仕え、それぞれにおいて重要な役割を果たした。彼の経歴には、蔵人、右少弁、左少弁、左中弁、左大弁、さらには参議としての地位もあり、これは彼の政治的才能とその時代の公家社会における影響力を示している。また、清閑寺共房は武家伝奏としても活動し、武士との連携も強化した点が彼の特徴である。彼は1661年に亡くなるまで、清閑寺家再興の立役者としてその地位を守り続けた。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】