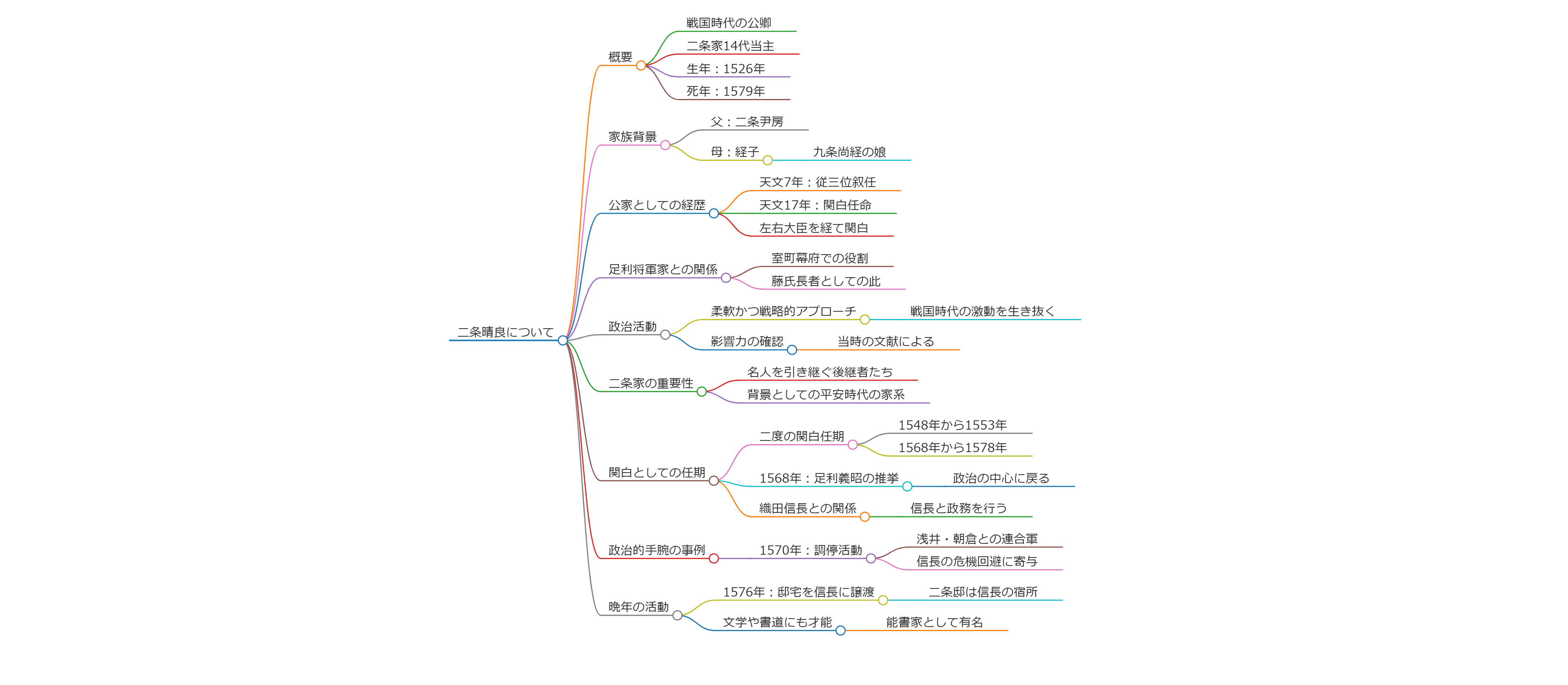

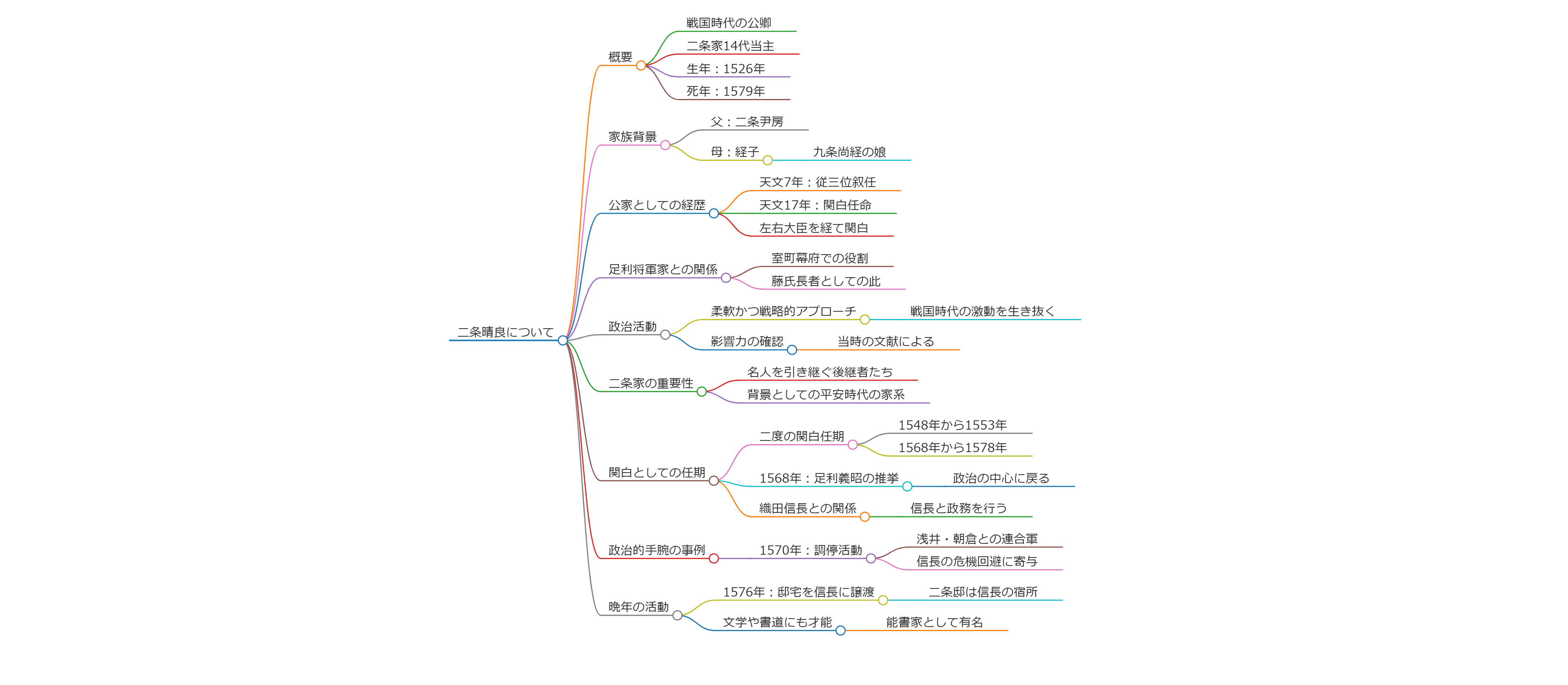

二条晴良について

二条晴良(にじょう はるよし/はれよし)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての日本の公卿であり、二条家の14代当主です。彼は1526年に生まれ、1579年に亡くなりました。父は二条尹房、母は九条尚経の娘である経子です。したがって、彼は公家の重要な家系に育ちました。

晴良は、天文7年(1538年)に従三位に叙され、その後、左右大臣を経て天文17年(1548年)に関白に任命されました。公家として、彼は足利将軍家と密接な関係を持ち、室町幕府において重要な役割を果たしました。また、彼は藤氏長者としても知られています。

「浄明珠院」と号した晴良は、物事に対して柔軟かつ戦略的なアプローチを持っていたため、戦国時代の激動の中で生き抜くことができました。彼の政治的活動やその影響力が、時代背景と相まってどれほど重要だったのかは、当時の文献を通じて確認できます。

また、晴良の死後、彼の跡を継いだ後継者たちも、その名声を引き継ぎ、二条家は平安時代から続く家系の一部として重要性を持ち続けました。このような背景から、二条晴良は単なる公家という枠を超えて、当時の文化的・政治的な動向に影響を与えた重要な人物とされています。

彼は関白としての任期を二度持ち、1548年から1553年、そして1568年から1578年までその地位に就いていました。また、彼は永禄11年(1568年)に足利義昭の推挙により再び関白に任じられ、これにより政治の中心に戻ることができました。さらに、任期中には、織田信長との密接な関係を築き、信長の支援を受けながら政務を行いました。

晴良はまた、1570年に足利義昭の命令を受け、織田信長と浅井長政・朝倉義景連合軍との間での調停に携わり、これは彼の政治的手腕の象徴的な事例となっています。この行動によって、信長は一時的に敵勢に対する危機を回避することができました。このように、晴良は権力の中心でその存在感を示し続け、政治はもちろん文化的な面でも影響を及ぼしました。

晩年には、1576年に自身の邸宅を信長に譲り、報恩寺に移転しました。これにより、二条邸は信長の宿所として使用されます。彼は文学や書道にも才能を示し、能書家としても知られていました。彼の文化的な貢献も、彼の人物像をより豊かにする要素の一つです。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】