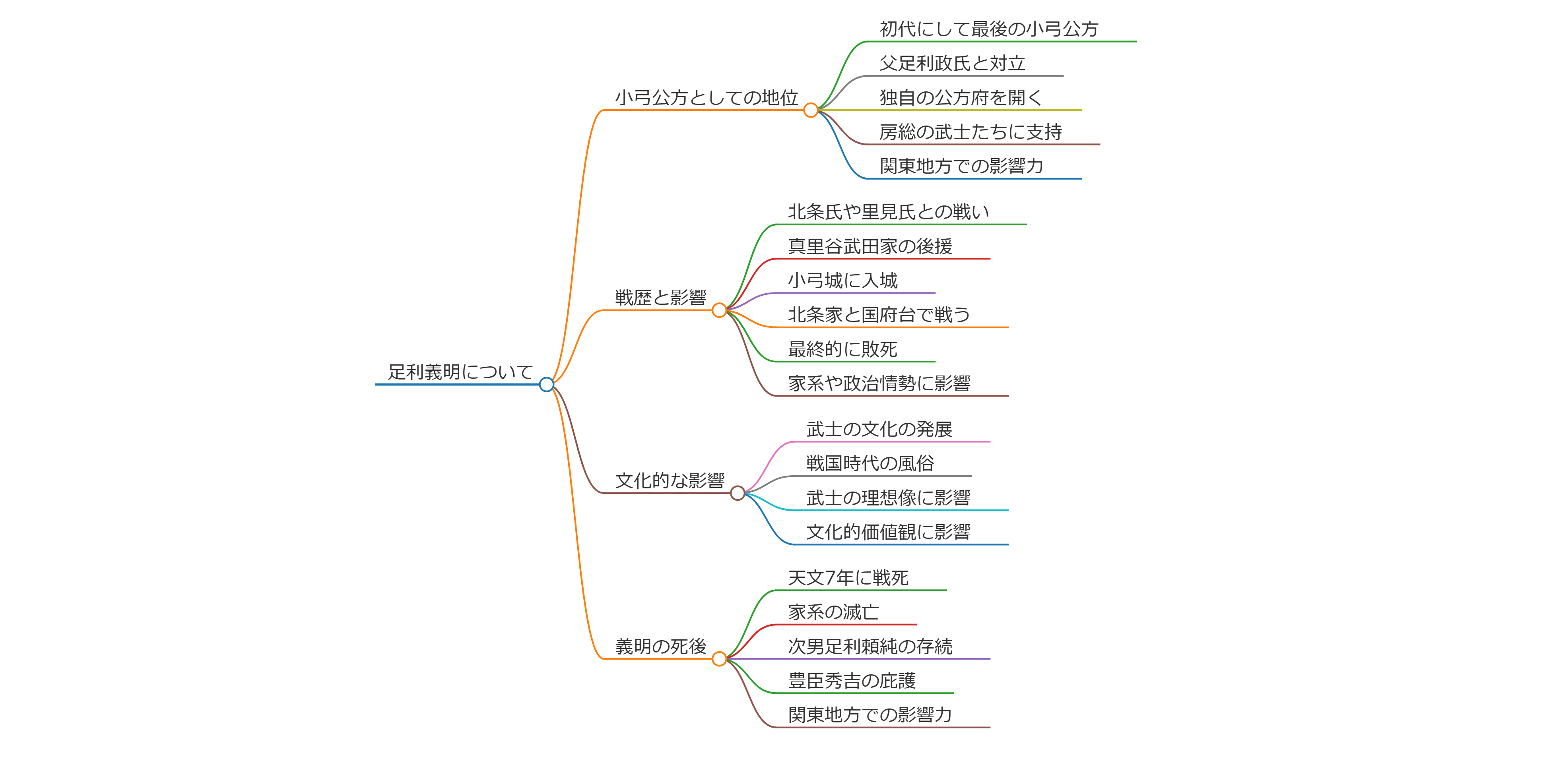

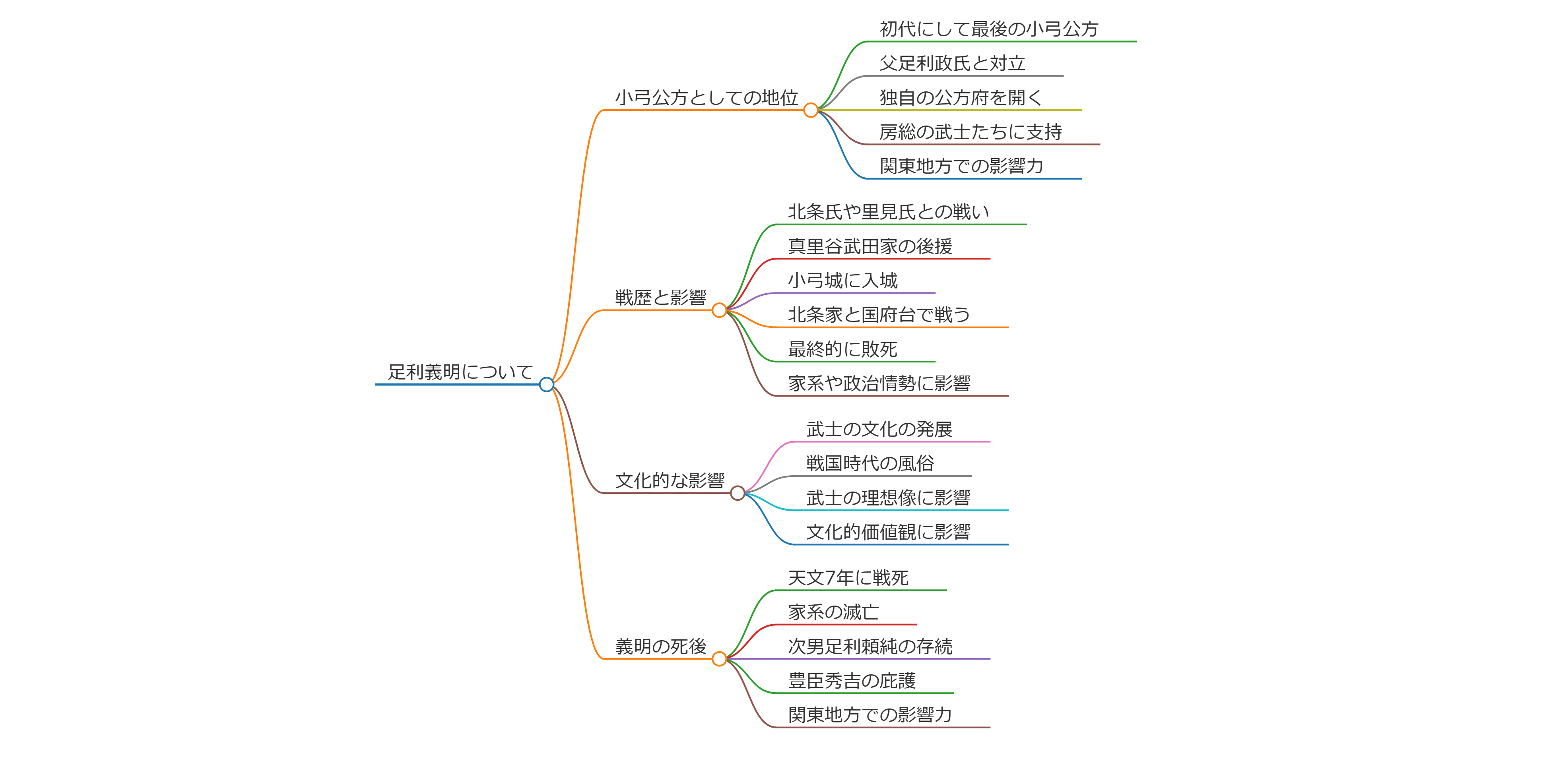

足利義明について

足利義明(あしかが よしあき)は、室町時代後期の武将であり、特に戦国時代において重要な役割を果たした人物です。

彼は古河公方足利政氏の子であり、古河公方家の一員として知られています。

義明は、1487年に生まれたとされ、彼の生涯は戦国時代の混乱の中で展開されました。

小弓公方としての地位

義明は「小弓公方」として自称し、初代にして最後の小弓公方とされています。

彼は、父である足利政氏と対立し、独自の公方府を開くなど、独立心旺盛な性格を持っていました。

義明は、特に房総の武士たちに支持され、関東地方での影響力を強めました。

戦歴と影響

義明は、戦国時代の武将として、北条氏や里見氏との戦いに関与しました。

彼は、真里谷武田家の後援を受けて小弓城に入城し、北条家と国府台で戦ったものの、最終的には敗死しました。

彼の死は、彼の家系や関東の政治情勢に大きな影響を与えました。

文化的な影響

足利義明は、武将としてだけでなく、文化的な側面でも注目されています。

彼の時代には、武士の文化や戦国時代の風俗が発展し、彼自身もその一翼を担ったと考えられています。

義明の存在は、後の時代における武士の理想像や文化的な価値観に影響を与えました。

足利義明は、室町時代後期の武将であり、特に戦国時代において重要な役割を果たした人物です。

彼は古河公方足利政氏の子であり、古河公方家の一員として知られています。

義明は、1487年に生まれたとされ、彼の生涯は戦国時代の混乱の中で展開されました。

義明は「小弓公方」として自称し、初代にして最後の小弓公方とされています。

彼は、父である足利政氏と対立し、独自の公方府を開くなど、独立心旺盛な性格を持っていました。

義明は、特に房総の武士たちに支持され、関東地方での影響力を強めました。

義明は、戦国時代の武将として、北条氏や里見氏との戦いに関与しました。

彼は、真里谷武田家の後援を受けて小弓城に入城し、北条家と国府台で戦ったものの、最終的には敗死しました。

彼の死は、彼の家系や関東の政治情勢に大きな影響を与えました。

足利義明は、武将としてだけでなく、文化的な側面でも注目されています。

彼の時代には、武士の文化や戦国時代の風俗が発展し、彼自身もその一翼を担ったと考えられています。

義明の存在は、後の時代における武士の理想像や文化的な価値観に影響を与えました。

義明は、天文7年(1538年)に国府台で北条氏綱との戦いで戦死し、その後、彼の家系は滅亡しましたが、次男の足利頼純は生き延び、豊臣秀吉の庇護を受けて存続しました。

義明の死後、彼の影響力は関東地方における武士の文化や政治において重要な位置を占め続けました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】