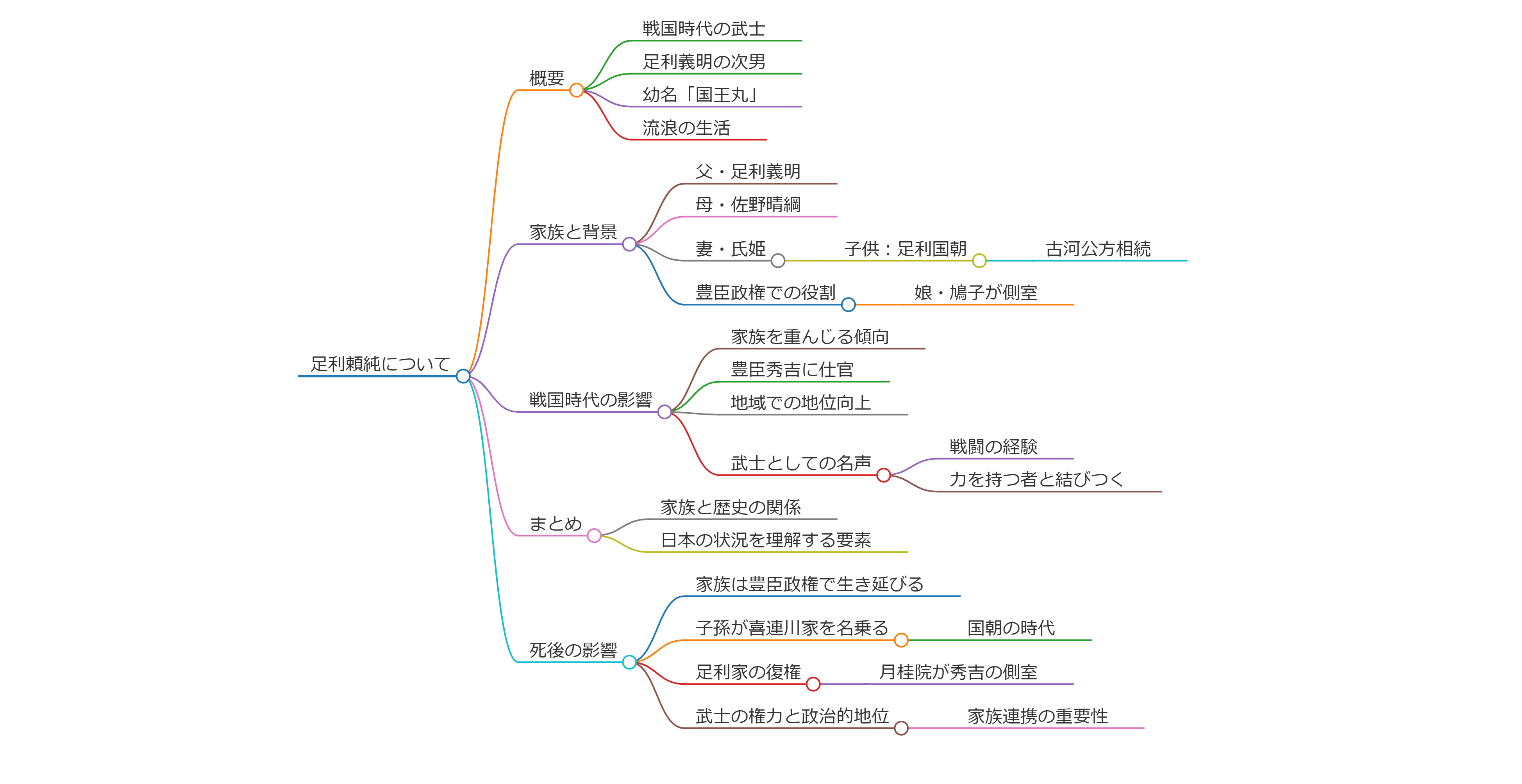

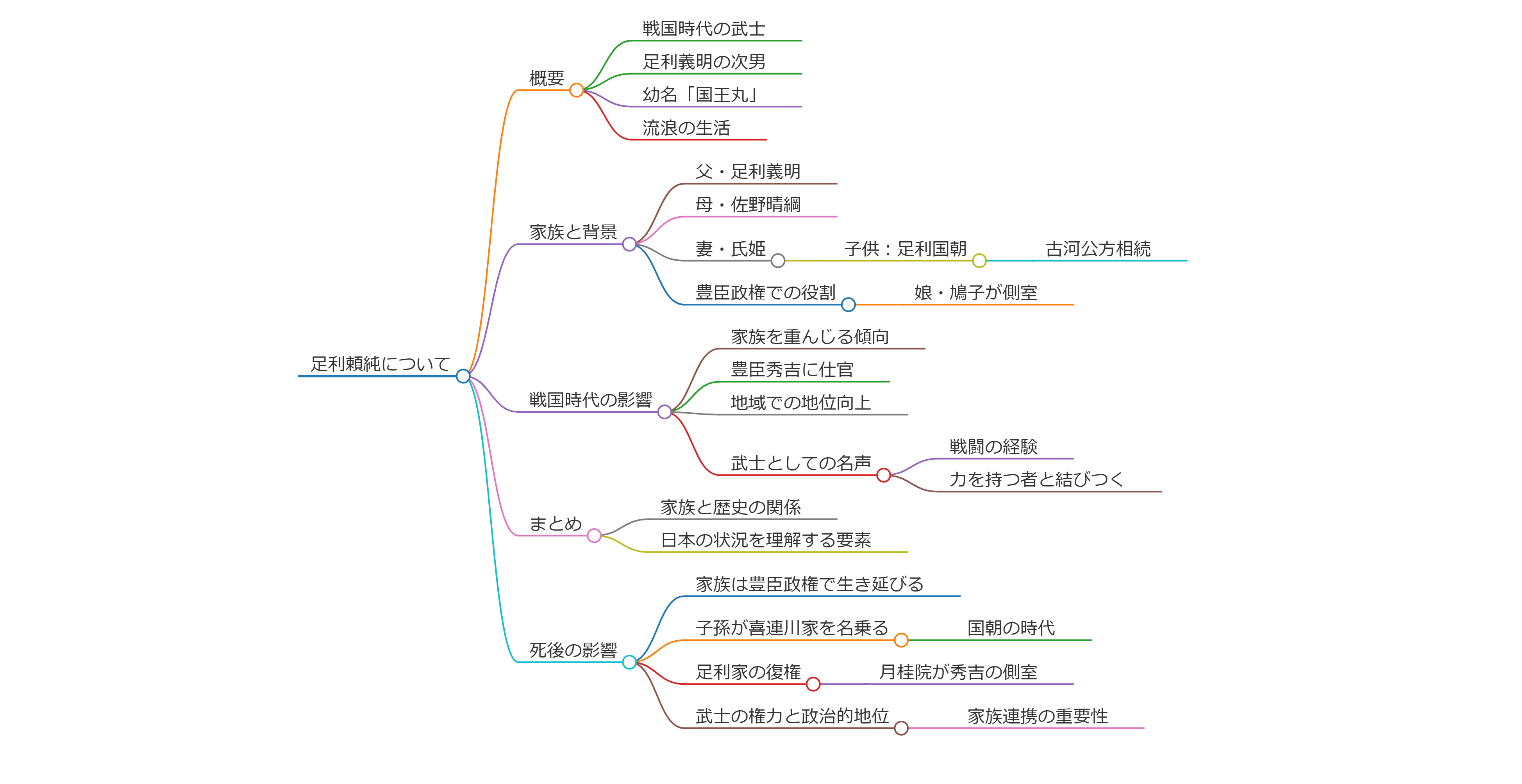

足利頼純について

足利頼純(あしかが よりずみ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武士であり、足利義明の次男として知られています。彼は幼名を「国王丸」とし、別名では「足利頼淳」や「喜連川頼純」とも呼ばれました。頼純は、第一次国府台合戦(1538年)で父・義明が戦死すると、家族を守るために各地を流浪しました。彼はその後、豊臣秀吉の庇護を受け、人生を切り開いていきました。

家族と背景

足利頼純は、父・足利義明と母・佐野晴綱の娘の間に生まれました。歴史的には、彼の活躍は彼の家族と深く結びついています。頼純の妻は、足利義氏の娘である氏姫で、彼らの間には足利国朝という子供が生まれています。国朝は実際に古河公方の名跡を相続し、信長の時代の武将として名を馳せました。

頼純は、彼の家族とのつながりを活かして政治的な立場を強化し、豊臣政権下で重要な役割を果たしました。娘の鳩子(後の月桂院)は豊臣秀吉の側室となり、これも足利家の影響力を広げる一助となったとされます.

戦国時代の影響

戦国時代には、武士たちが自己防衛のために家族や家系を重んじる傾向が強まりました。頼純もその流れの中で、父の早すぎた死から自身の運命を切り開くために努力しました。頼純は流浪の身となりながらも、豊臣秀吉に仕官し、後には里見氏との関係を通じて地域での地位を高めました。

また、彼はさまざまな戦闘の中で得た経験を生かし、武士としての名声を築いていきました。この時代の背景には、戦の激化と領地争いがあり、各地の武士は力を持つ者と結びつくことで生き残りを図っていました.

まとめ

足利頼純は、戦国時代の中でその地位を築くと同時に、彼の家族の歴史と深く結びついた武将です。彼の人生とその周辺の歴史は、当時の日本の政治的、社会的状況を理解する上で重要な要素となります。

足利頼純は、彼の死後も家族とともに豊臣政権の中で生き延びました。彼の亡き後、子孫は喜連川家として名を残し、特に国朝の時代に関しても語られることが多いです。国朝は下野国喜連川城の領主となり、彼の血筋がその後の時代においても重要な役割を果たしたとされています。

また、頼純は豊臣秀吉に仕えたことで、彼自身の立場を安定させただけでなく、足利家全体の復権にも寄与しました。彼の娘である月桂院が秀吉の側室となったことは、足利氏の血筋を豊臣政権内に残す一助となり、その後の家系にさらなる影響を与えました。

時代背景としては、頼純の生きた戦国時代は、武士の権力と政治的地位の確立が重要な課題であり、彼はその中で家族や親族との連携を強化することで生き残りを図りました。また、彼に続く世代もこの血筋の重要性を認識していたため、足利家の血を引く者たちは、相次いで名門に仕官し、影響力を持つ地位に就いていったと言われています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】