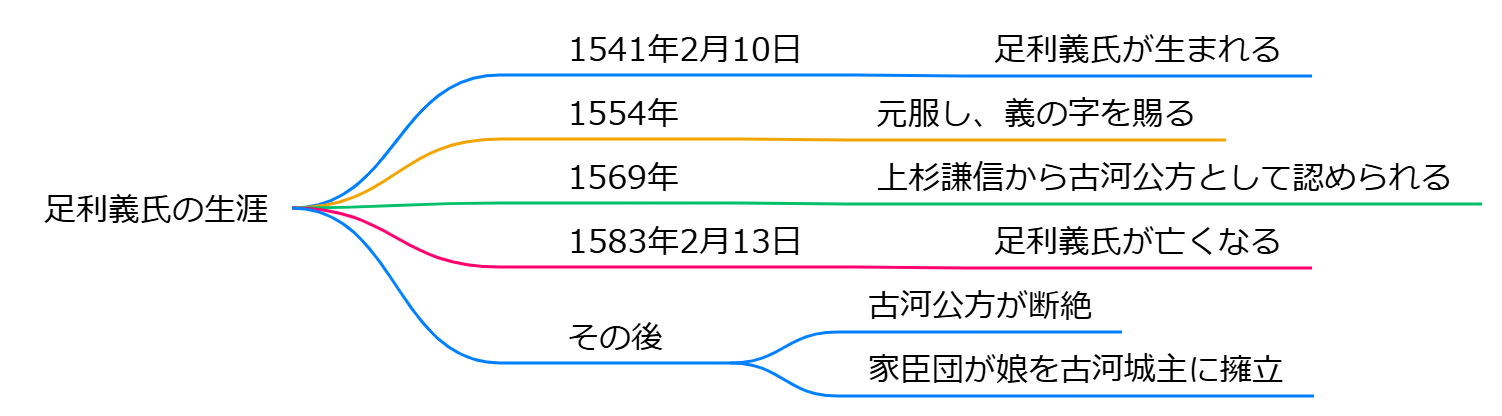

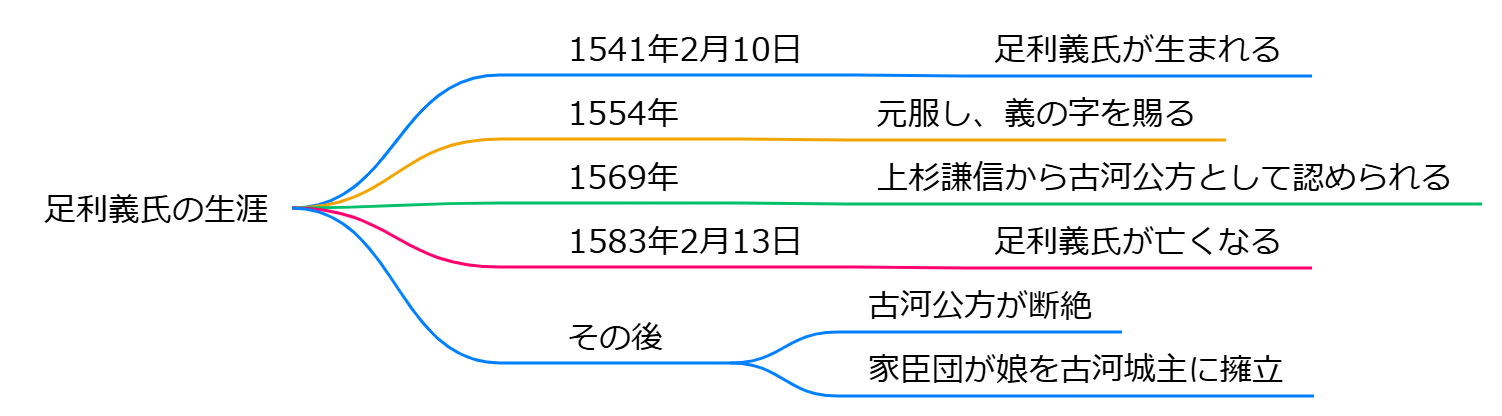

足利義氏(あしかが よしうじ)は、日本の戦国時代における重要な大名であり、古河公方の第5代当主です。彼は1541年2月10日に生まれ、1583年2月13日に亡くなりました。義氏は足利晴氏の次男として生まれ、母は北条氏綱の娘である芳春院です。彼の正室は北条氏康の娘である浄光院殿です。

生涯と背景

足利義氏は、父の晴氏が北条家に敗れた後、北条家の傀儡としての立場を強いられました。彼は1554年に元服し、室町幕府の将軍足利義輝から「義」の字を賜り、義氏と名乗るようになりました。義氏は、北条氏の支配下で古河公方としての地位を維持しようとしましたが、実際には北条家の影響下にありました。

義氏は1569年に上杉謙信から正統な古河公方として認められ、古河に復帰しましたが、その際には北条氏康の次男である北条氏照を後見人とするという条件が付けられ、依然として傀儡の立場から脱することはできませんでした。

死とその後

1583年に義氏は42歳で亡くなりました。彼の嫡男である梅千代王丸も早世していたため、義氏の死をもって古河公方は断絶しました。しかし、義氏の家臣団は彼の娘を古河城主に擁立し、足利氏の名を残そうとしました。

足利義氏の生涯は、戦国時代の複雑な権力関係を反映しており、彼自身は北条家の影響下での苦しい立場にあったことが特徴的です。彼の物語は、戦国時代の日本における家族、権力、そして忠誠の複雑さを示しています。

足利義氏について

足利義氏(あしかが よしうじ)は、戦国時代の日本の武将で、第5代古河公方として1552年から1583年まで在職していました。彼は足利氏の14代目の子孫にあたり、父は第4代古河公方の足利晴氏です。若い頃から北条氏の庇護を受け、特にその成長期は北条氏から大きな影響を受けていました。

生涯の概要

義氏は幼名を梅千代王丸といい、弘治1(1555)年に元服し、将軍足利義輝から諱の一字を与えられて義氏と名乗るようになりました。天文21(1552)年12月に古河公方として就任し、彼の治世は混乱する時代の中にありました。彼は実権を持たず、北条氏の傀儡としての立場が強く、実際の権力は北条氏に握られていました。

死後の影響

1582年、義氏が死去すると、男子の後継者がいなかったため、古河公方の時代は終焉を迎えました。彼には一人の女子が存在し、その子は氏女(うじひめ)と呼ばれ、その後の足利家における影響が残されました。

足利義氏と歴史的背景

義氏の治世は、古河公方が北条氏やその他の戦国大名に翻弄された時代であり、足利氏は名門であるものの、実際には弱体化が進んでいました。義氏は古河公方の最後の当主として、複雑な政治的状況の中での彼の存在は、歴史的に重要な意味を持っています。

このように、足利義氏は足利氏の伝統と乱世の中での苦境を象徴する人物であり、彼の生涯は日本の歴史において興味深い研究対象です。

義氏はまた、従四位下右兵衛佐という官位を享受しており、その任任は彼の権威を引き立てる一因となりました。さらに、彼の政権を通じて、北関東における武士たちへの影響力を強化し、特に北条氏の支援を背景に、地域の調停役としても機能していました。

義氏の殺害された当時の状況において、彼がなくなった後の古河公方家は大きな混乱に見舞われ、彼の死後は実質的に古河公方の役割が終わったとも言えます。彼には男子がいなかったため、女子の氏女が今後の足利家の将来を担うものとして位置づけられ、後には小弓公方の足利国朝と結婚することで、名家の血筋を維持する道を模索しました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】