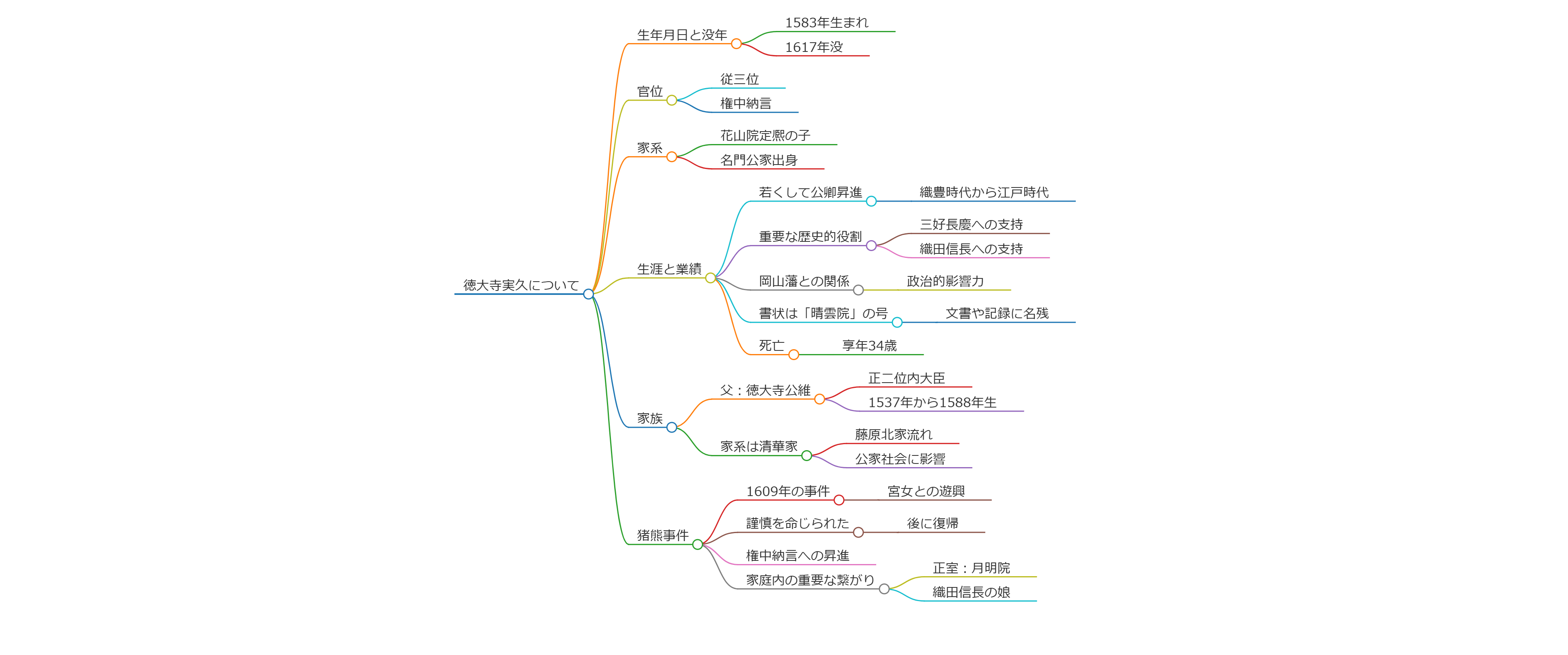

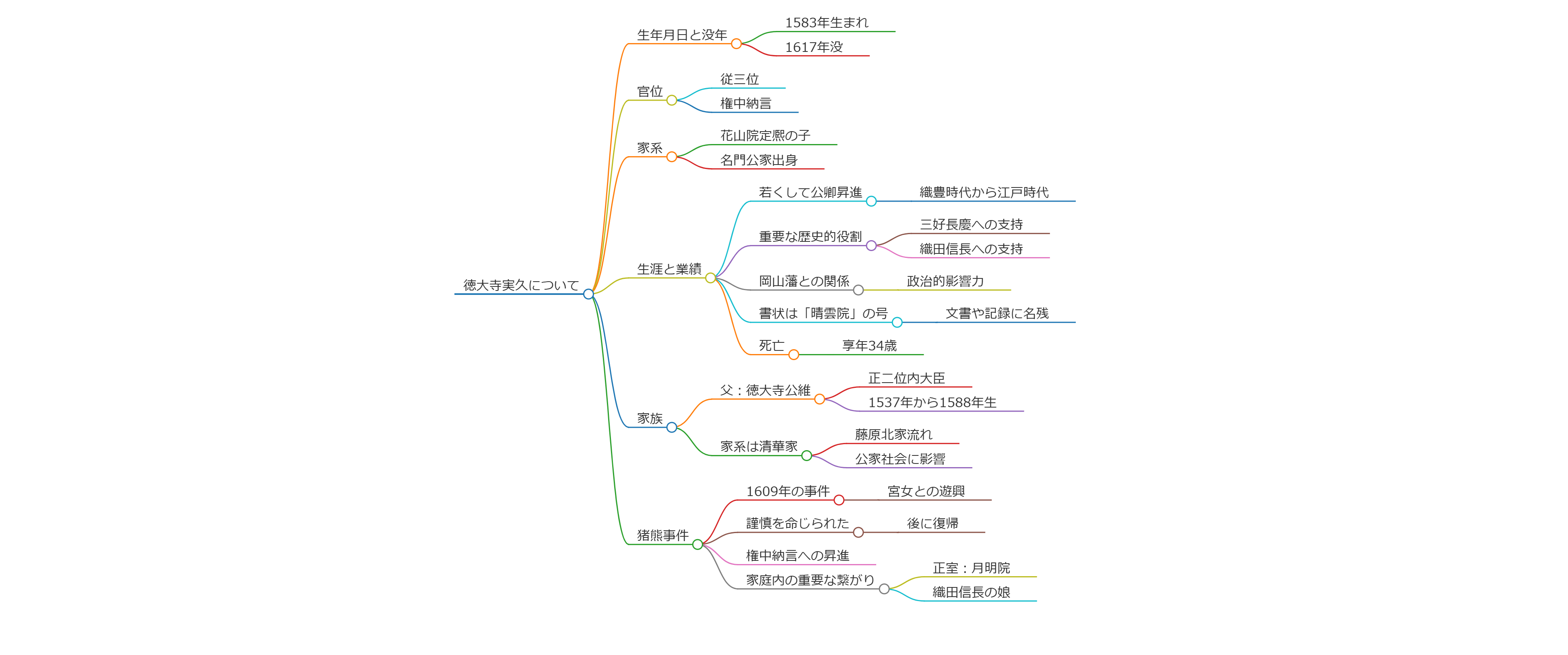

徳大寺実久について

徳大寺実久(とくだいじ さねひさ)は、1583年に生まれ、1617年に亡くなった安土桃山時代から江戸時代初期にかけての公卿であり、その官位は従三位・権中納言であった。実久は花山院定熈の子で、名門公家の家系に生まれたことが知られている。

生涯と業績

実久は、1583年に生まれ、若くして公卿に昇進した。彼は織豊時代から江戸時代にかけての日本の歴史に重要な役割を果たし、特に三好長慶や織田信長に対する支持者の一人と見なされていた。彼の在任中、実久は様々な政治的な動きや家系を活かして岡山藩などと関係を持ち、広範な影響力を持っていたとされる。

実久の号は「晴雲院」であり、彼の多くの文書や記録に名を残している。実久は1616年に亡くなり、享年34歳。

家族

実久の父である徳大寺公維は、1537年から1588年まで生きた正二位内大臣であり、実久はその後を継ぐ形で公家として活動した。また、彼の家系は清華家に属しており、藤原北家の流れを汲む重要な家系である。家系は、後の日本の公家社会や政治に大きな影響を与え続けた。

実久は、慶長14年(1609年)に「猪熊事件」と呼ばれる宮女との遊興事件に関与し、その結果、謹慎を命じられた。後に許されて権中納言に昇進し、従三位に叙せられた。こうした事件や昇進は、当時の公家社会における実久の影響力を示す一例である。また、彼の正室である月明院は、織田信長の娘であり、家庭内でも重要な繋がりを持っていた。実久は、元和2年11月26日に亡くなり、34歳であった。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】