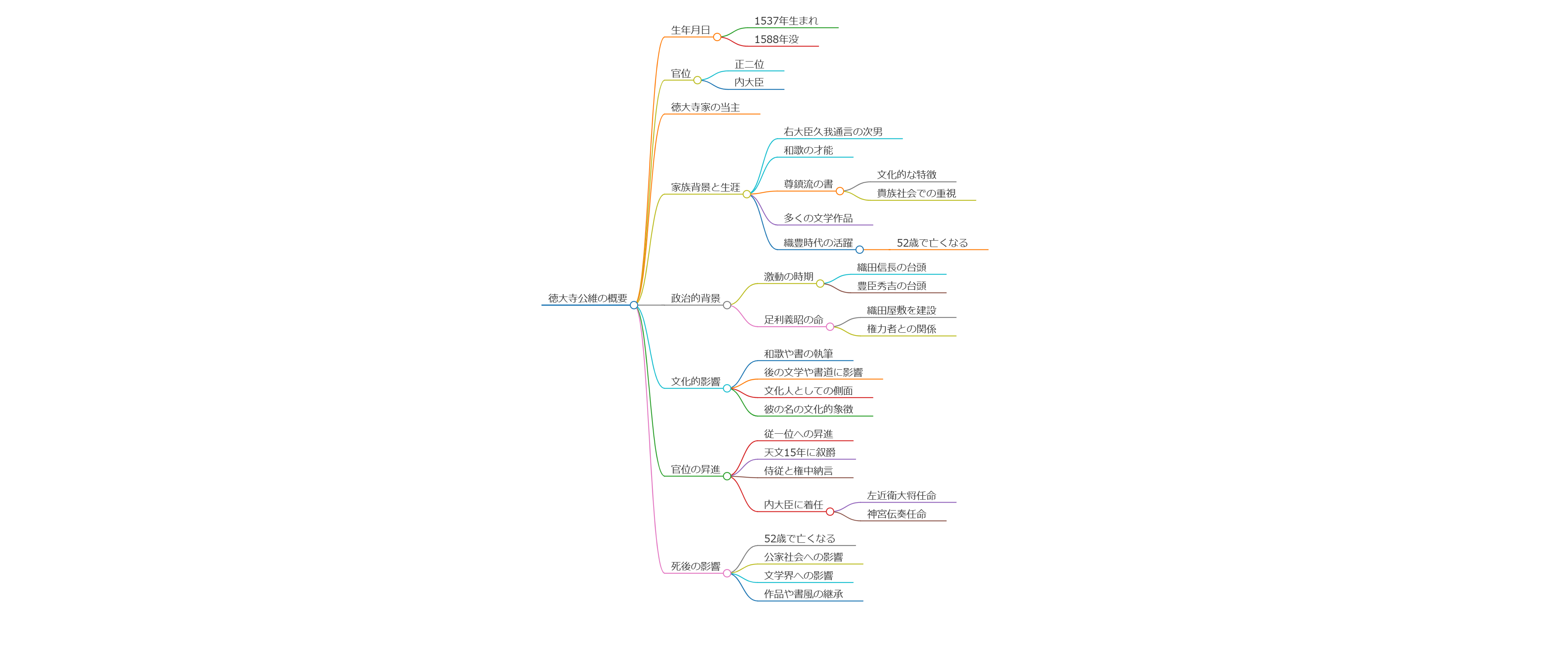

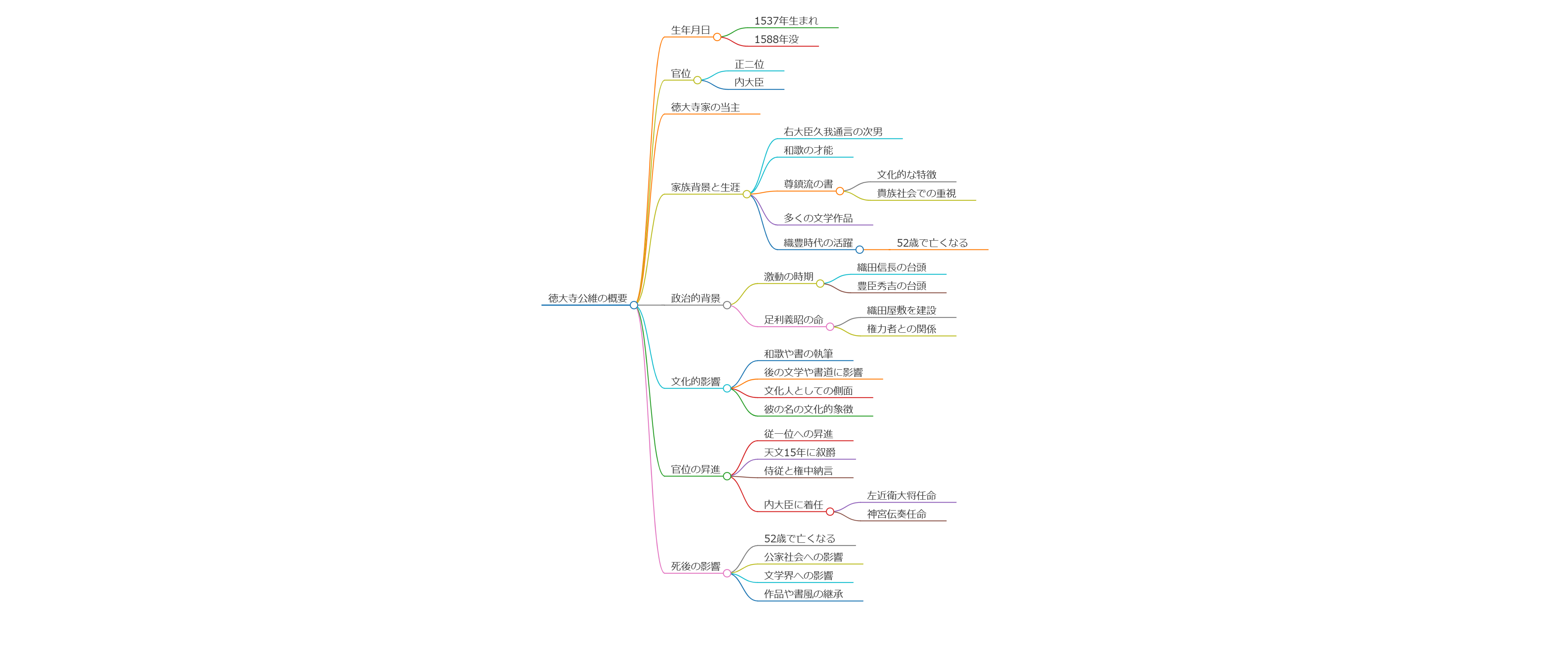

徳大寺公維の概要

徳大寺公維(とくだいじ きんふさ)は、1537年に生まれ、1588年に亡くなった室町時代後期から安土桃山時代に活躍した公卿である。彼は官位として正二位と内大臣を授けられ、名家である徳大寺家の当主として知られている。

家族背景と生涯

公維は、右大臣久我通言の次男であり、父より引き継いだ家柄の影響を受けながら成長した。彼は和歌に対する才能を持ち、また尊鎮流の書に秀でていたことでも有名である。彼の生涯の中で、特に尊鎮流の書は彼の文化的な特徴を表すものであり、当時の貴族社会において重んじられていた。

公維は多くの文学作品を残し、和歌の世界でも高く評価された。彼は1588年まで生き、52歳で亡くなった。この時期、彼は名門公家としての威光を保ちながら、織豊時代の変動の中で活躍した。

政治的背景

徳大寺公維の時代は、日本の歴史において非常に激動の時期であり、特に織田信長や豊臣秀吉といった大名の台頭があった。このような政治的状況の中で、公維は足利義昭の命を受けて、織田信長の屋敷を自らの邸宅跡に建設するなど、権力者との関係を構築していった。

文化的影響

彼の執筆した和歌や書は、後の日本の文学や書道においても影響を与えており、徳大寺公維の名は今でも文化的な象徴として息づいている。彼の業績は、ただの政治家や公卿にとどまらず、文化人としての側面も持つものであったことを示している。

このように、徳大寺公維は、政治と文化の両面において重要な人物であり、彼の足跡は日本の歴史の中でも特異なものとされている。

徳大寺公維の官位としては、従一位にも昇進したことが知られている。彼は、天文15年(1546年)に叙爵され、その後、侍従や権中納言を経て、天正8年には内大臣に着任した。また、彼の政治的キャリアの中では、左近衛大将や天正6年に神宮伝奏に任じられたことも特筆に値する。それに加え、彼は特に和歌において公式に優れた才能を示したため、当時の貴族社会での評価が非常に高かった。

彼の死後、52歳という若さであったにもかかわらず、徳大寺公維は日本の公家社会や文学界に長く影響を及ぼした。彼の作品や書風は、後の世代の文人たちに受け継がれ、評価され続けている。彼の生涯は、僅かな資料からもその多岐にわたる貢献がうかがえる。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】