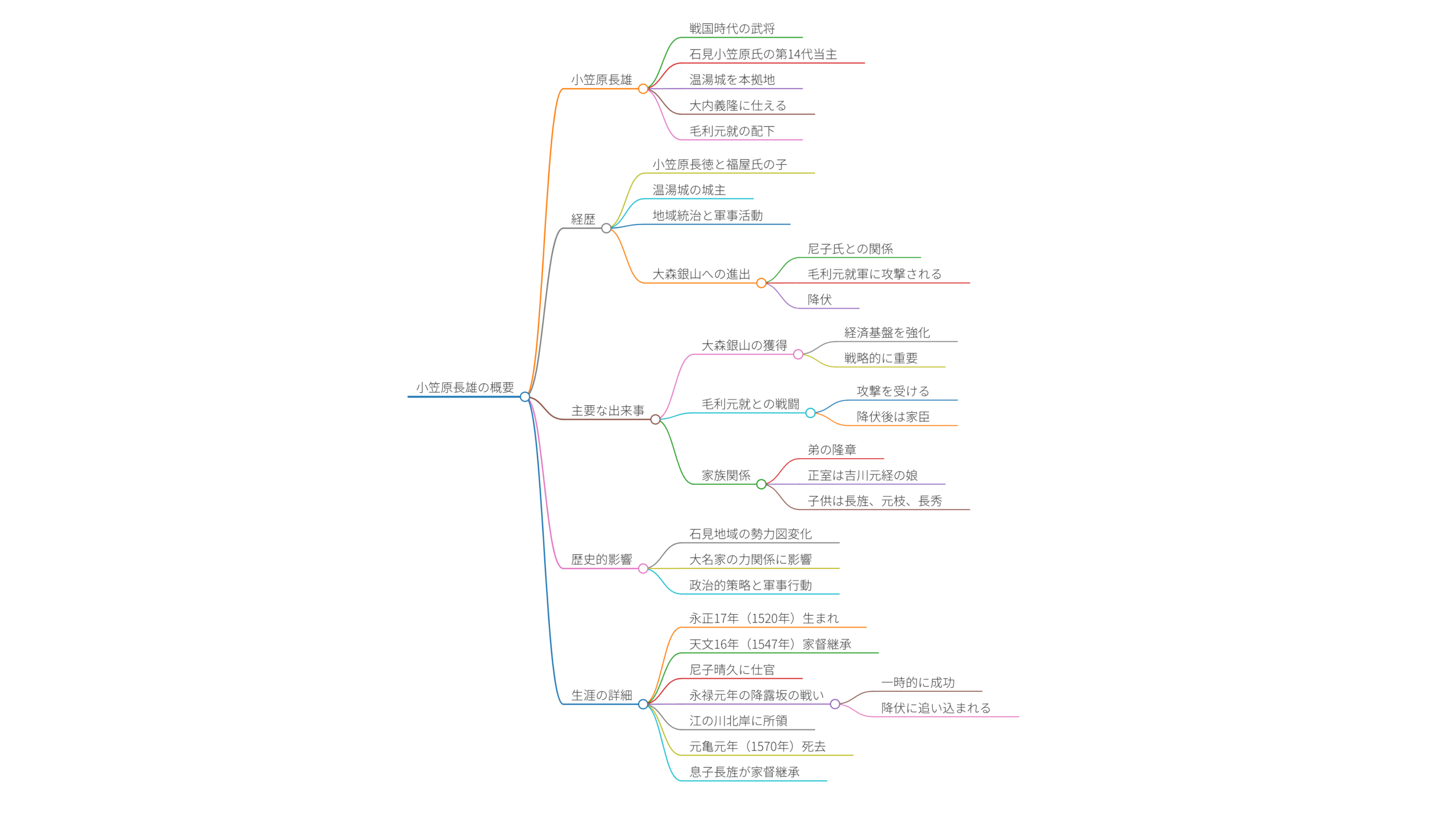

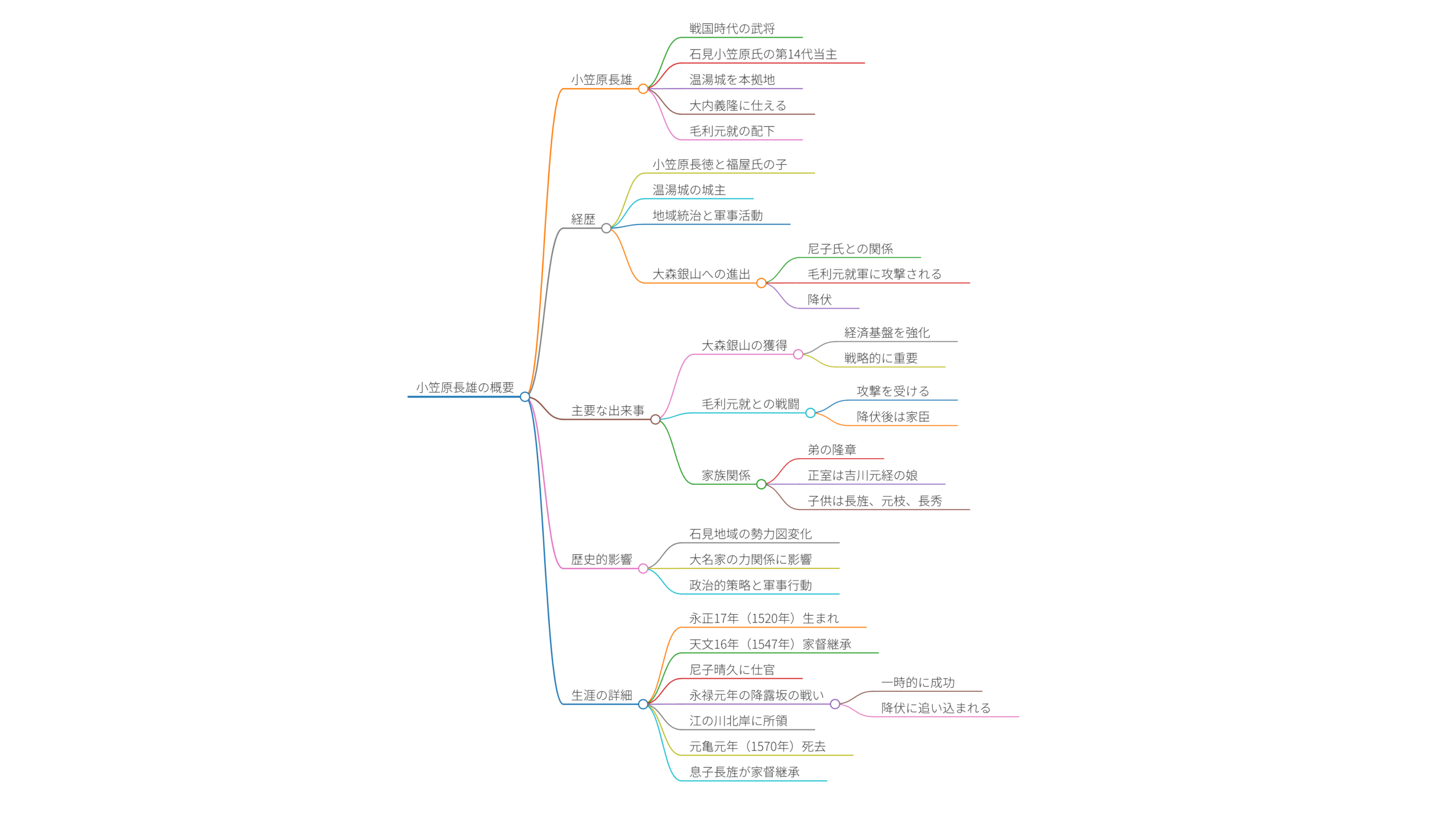

小笠原長雄の概要

小笠原長雄(おがさわら ながお)は、戦国時代に活動した武将で、石見国邑智郡の温湯城を本拠地とする石見小笠原氏の第14代当主です。彼は初め大内義隆に仕えましたが、その後ニコ家に属し、最終的には毛利元就の配下に入りました。

経歴

長雄は、父である小笠原長徳と母の福屋氏の間に生まれました。彼は温湯城の城主として知られ、地域の統治や軍事活動において重要な役割を果たしました。

彼の治世の中で特に注目されるのは、大森銀山への進出と領有でした。彼は尼子氏との関係を持ちつつ、毛利元就軍に攻められることとなり、その抵抗の末に敗北し降伏しました。

主要な出来事

大森銀山の獲得: 小笠原長雄は大森銀山を獲得し、経済基盤を強化しました。この銀山は後の戦国時代において戦略的に重要でした。

毛利元就との戦闘: 彼の軍は毛利元就による攻撃にさらされ、長雄は困難な状況に直面しました。最終的には毛利家に降伏し、その後は毛利家の家臣として活動しました。

家族関係: 長雄には弟の隆章がおり、正室は吉川元経の娘でした。子供には長旌、元枝、長秀がいます。

歴史的影響

小笠原長雄の時代は、石見地域の勢力図が変わる重要な時期であり、彼の行動は地域の中での大名家同士の力関係に影響を与えました。彼自身は政治的な策略や軍事行動を通じて、当時の複雑な情勢に対応していく必要がありました。

小笠原長雄は、永正17年(1520年)に生まれ、天文16年(1547年)に父の死去により家督を継承しました。この時、彼は石見小笠原氏の第14代当主となります。長雄は尼子晴久に仕官した後、永禄元年(1558年)の降露坂の戦いでは、毛利元就の軍に抵抗し、一時的には成功を収めましたが、その後の攻撃にさらされ降伏に追い込まれました。降伏後は毛利家の家臣として生活し、江の川の北岸において所領を与えられます。最終的に元亀元年(1570年)に死去し、享年51歳でした。長雄の息子である長旌はその後、家督を継ぎました。

小笠原長雄

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】