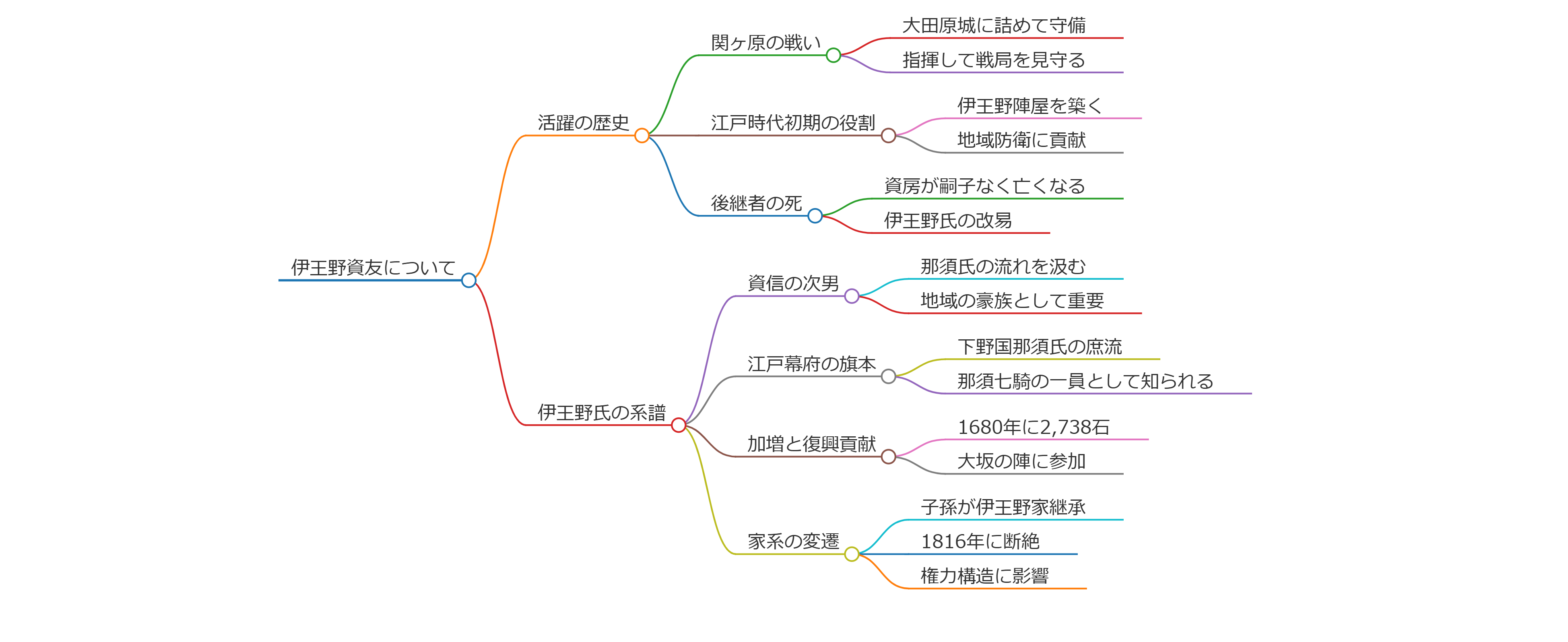

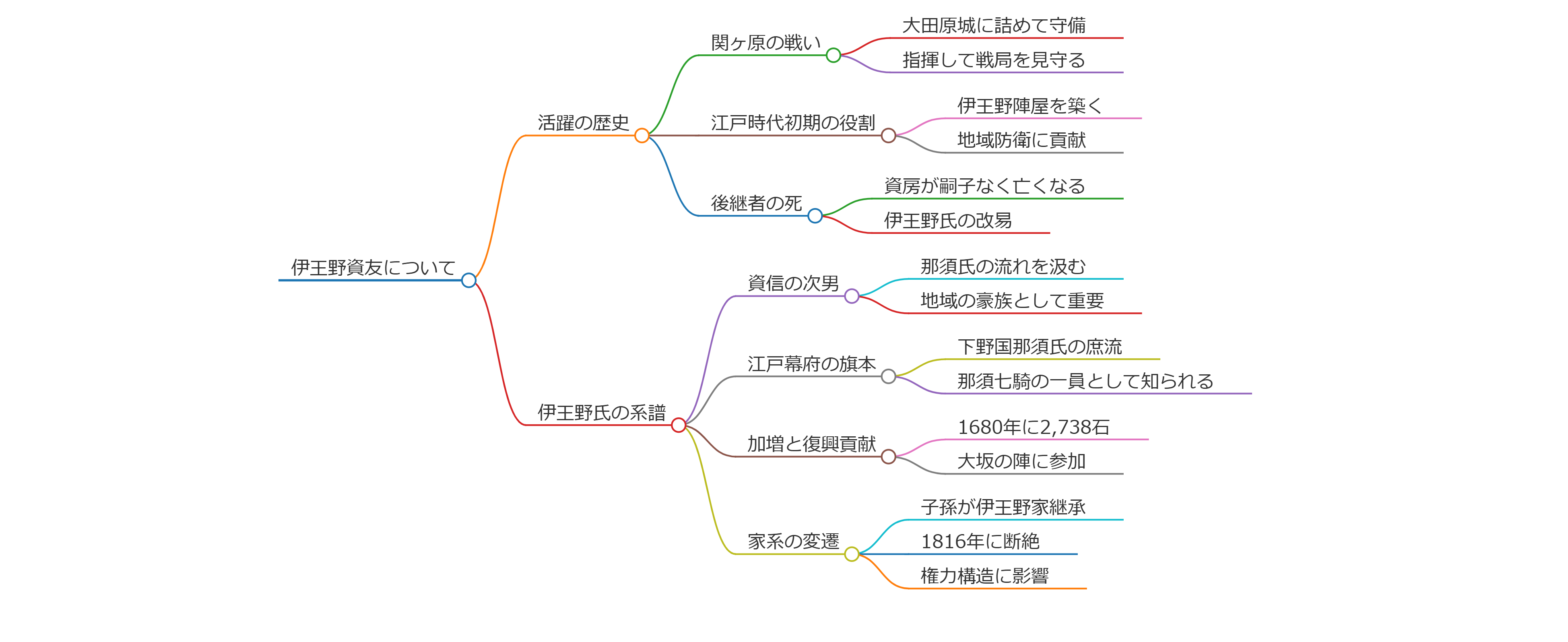

伊王野資友について

伊王野資友(いおうの すけとも)は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけて活躍した武将であり、伊王野氏の21代目当主です。彼は豊後守の称号を持ち、江戸時代の初期において重要な役割を果たしました。

活躍の歴史

関ヶ原の戦いにおいては、大久保忠隣や服部半蔵、大田原晴清、福原資保、那須資景らと共に下野を守り抜きました。特に、大田原城に詰めていたことが知られています。これは、彼が指揮し、戦局を見守る重要な位置にいたことを示しています。

また、資友は江戸時代初期に伊王野陣屋を築いて居城を移し、地域の防衛に貢献しました。しかし、寛永10年(1633年)には彼の後継者である伊王野資房が嗣子なく亡くなり、それにより伊王野氏は改易される運命を辿りました。

伊王野氏の系譜

彼は伊王野資信の次男であり、伊王野氏は那須氏の流れを汲む武家で、下野国那須郡伊王野を中心に拠点を持っていました。資友の家系は長い歴史を持ち、地域の豪族として重要な役割を果たしてきました。

資友は、江戸幕府の旗本として仕え、彼の家系は下野国那須氏の庶流とされており、また那須七騎の一員としても知られています。彼は1680年に2,738石の旗本として加増され、戦後の復興にも貢献しました。特に、大坂の陣(1614年-1615年)にも参加しており、その活躍が評価されています。資友の死後、彼の子孫は伊王野家を継承するも、やがて急激に状況が変化し、養子や兄弟に家督を継がせ1816年(寛永元年)に断絶したことが記録されています。この流れから、伊王野氏は地域における権力構造に大きな影響を与え、文化や経済の発展にも寄与していったことが伺えます。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】