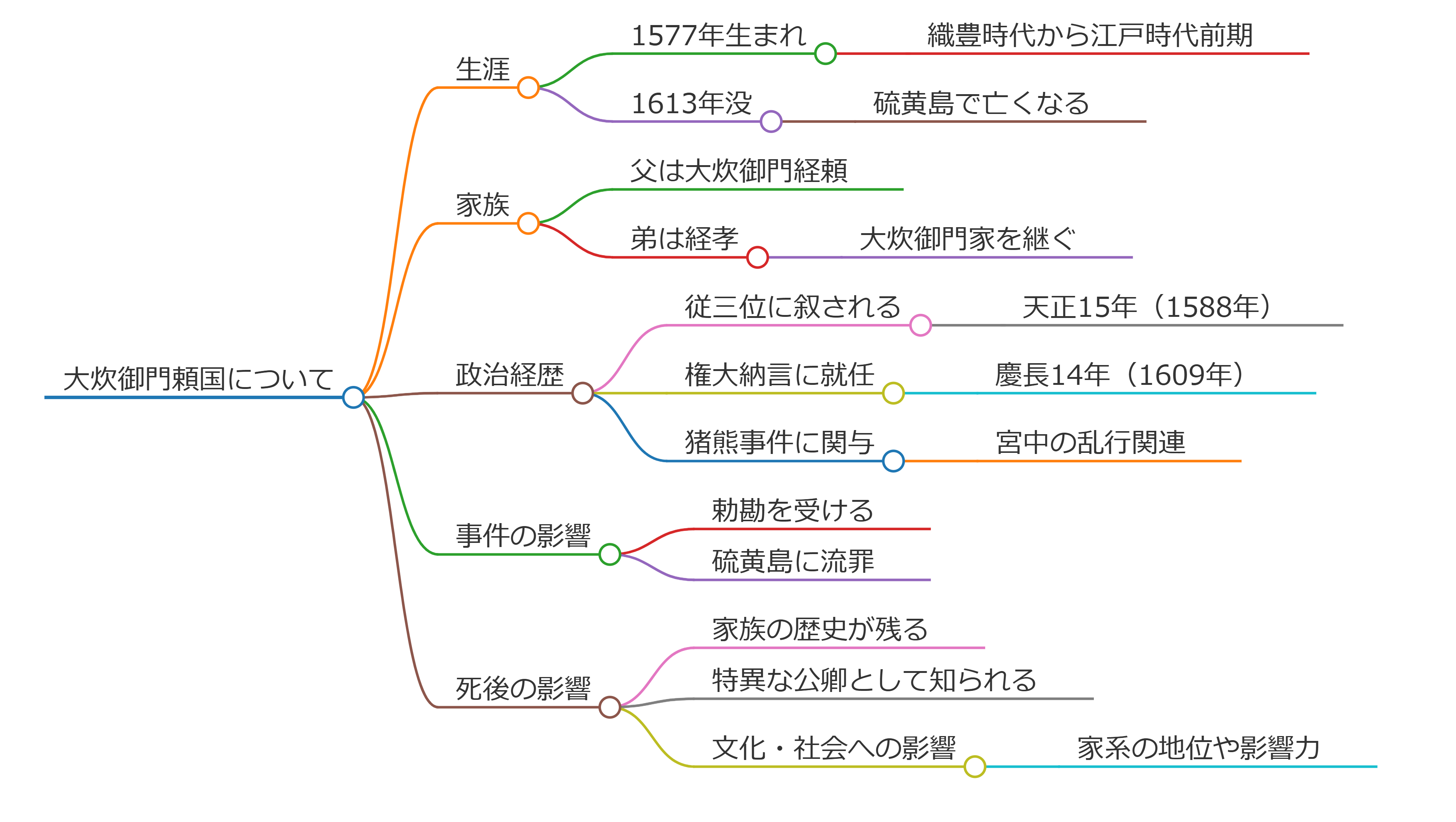

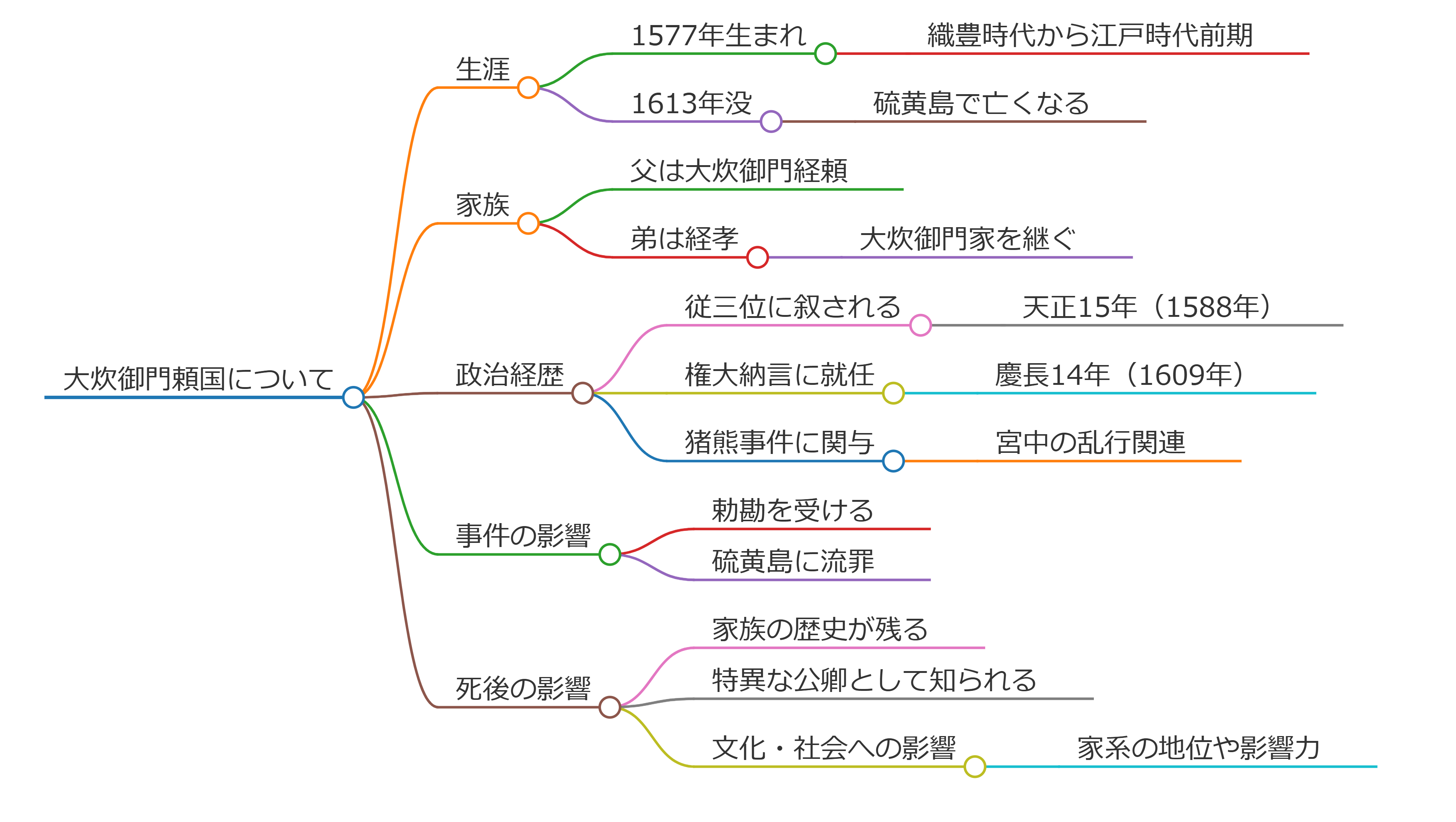

大炊御門頼国について

大炊御門頼国(おおいみかど よりくに)は、1577年に生まれ、1613年に亡くなった日本の公卿です。彼は織豊時代から江戸時代前期にかけて活動していました。父は大炊御門経頼(つねより)で、彼の家系は清華家に属します。

頼国は、天正15年(1588年)に従三位に叙され、慶長14年(1609年)には権大納言の地位に就きました。この期間中、彼は「猪熊事件」と呼ばれる事件に関与し、この事件に連座して勅勘を受け、硫黄島に流罪となるなど、波乱に満ちた人生を送りました。

また、頼国の弟である経孝が大炊御門家を継ぐことになり、頼国の政治的な経歴にも影響を与えていました。頼国の一生は、当時の日本の政治的な動乱や、彼自身の家族の運命に大きく影響を受けました。

彼の死後、家族の歴史や大炊御門家の継承についての記録が残されており、頼国は日本の公卿の中でも特異な存在として位置づけられています。

頼国は1577年(天正5年)に生まれ、1613年(慶長18年)に硫黄島で亡くなりました。彼は事件の影響で流罪となる前に、左近衛中将に任命され、後に正三位に昇進した経歴を持っています。彼が関与した猪熊事件は、宮中での乱行に関連し、その結果、彼を含む8人の公家が処罰される事態となりました。また、頼国は大炊御門家の重要な人物であり、彼の弟は経孝で、経孝はその後家を継ぐこととなります。 彼の死後も大炊御門家及び日本の公家社会において、その名は後世にまで語り継がれることとなりました。公家としての彼の生涯は、当時の日本の複雑な政治状況と深く結びついており、文化や社会にもその影響を与えました。特に、頼国の動向は彼の家系における地位や影響力に重大な影響を及ぼしました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】