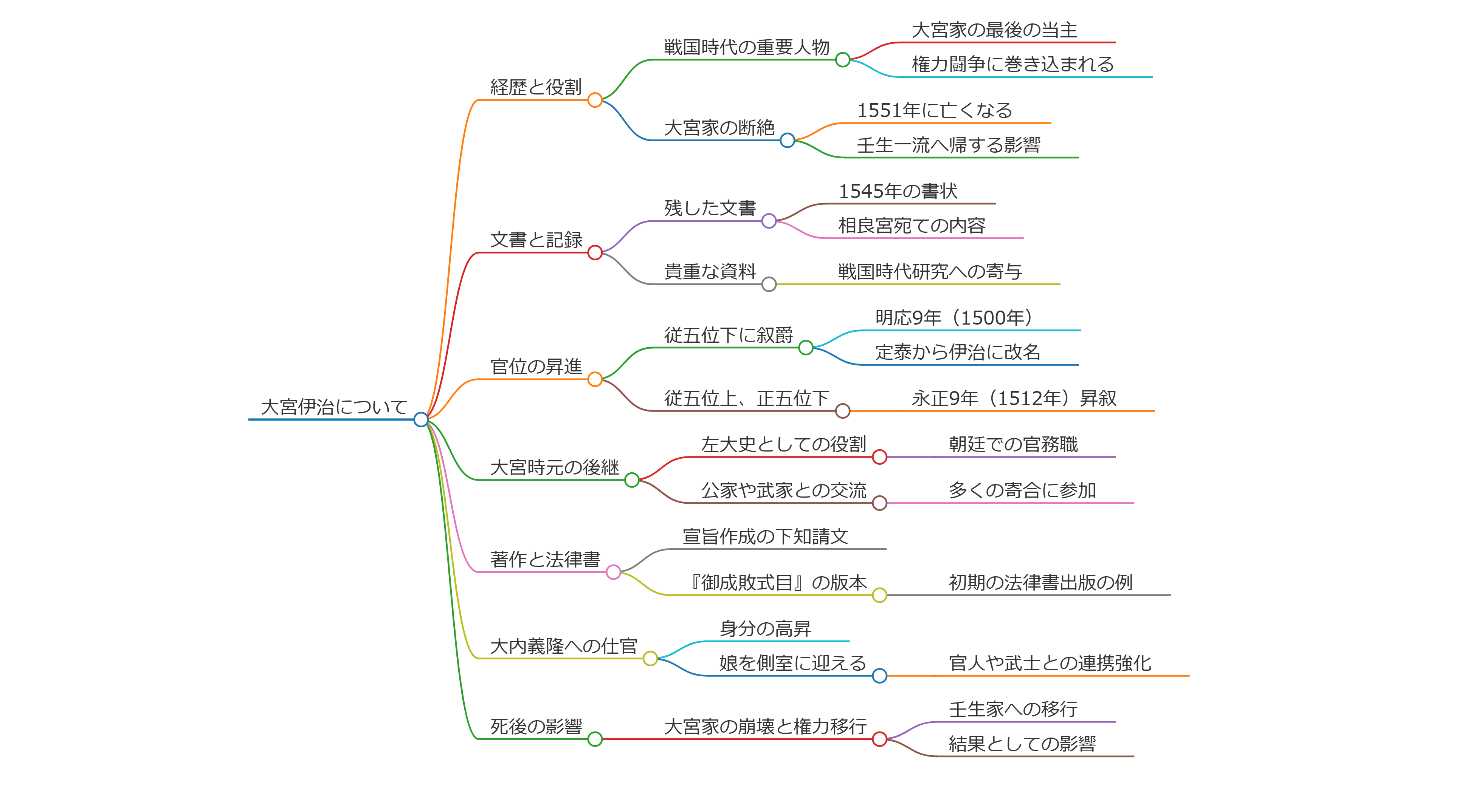

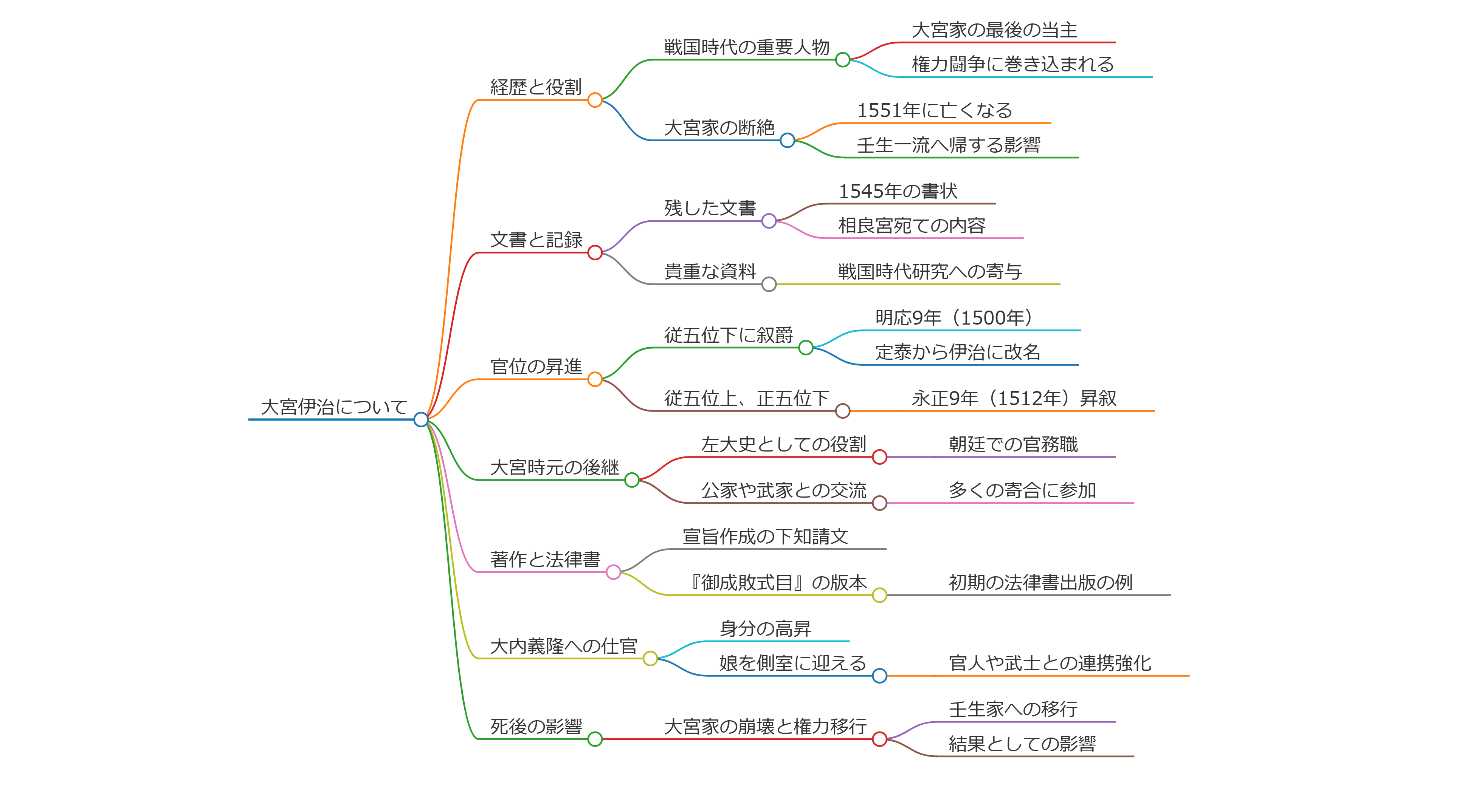

大宮伊治について

大宮伊治(おおみや これはる)は、戦国時代の日本の官人で、明応5年(1496年)に生まれ、天文20年8月28日(1551年9月28日)に亡くなりました。彼は左大史・大宮時元の子供であり、大宮官務家の最後の当主です。

経歴と役割

大宮伊治は、戦国時代の日本において、特にその家系の重要な人物でした。大宮家は、官務家の一流として知られ、家系の争いを通じて氏長者の地位を争いました。1551年に彼が亡くなると、大宮家は断絶し、その影響で官務家は壬生一流に帰することになります。

彼の生涯は、戦国時代の厳しい政治的環境の中で展開され、常に権力闘争に巻き込まれていたと考えられています。彼の死は、大宮家の崩壊を象徴する出来事の一つであり、当時の日本の政治状況に大きな影響を及ぼしました。

文書と記録

大宮伊治は、いくつかの文書を残しており、その中には彼が発行した書状も含まれています。例えば、1545年に作成された書状が残っており、相良宮に宛てたものです。このような文書は、彼の経歴や当時の政治状況を理解する手がかりとなっています。

更に、彼の活動やその背景に関する記録は、戦国時代を研究する上で貴重な資料とされています。

大宮伊治はその家系の歴史において重要な役割を果たしましたが、彼の生涯には官位の昇進や家族関係についても言及することができます。

明応9年(1500年)に従五位下に叙爵し、その後定泰から伊治に改名しました。永正9年(1512年)に従五位上、さらに正五位下に昇叙されました。彼は大宮時元の後を継ぎ、左大史として、朝廷での官務職の重要な地位にありました。

多くの寄合に参加し、公家や武家、町衆との交流も行っていたことが記録されています。彼の著作には宣旨作成の下知の請文などがあり、特に『御成敗式目』の版本を刊行したことは、日本における法律書出版の初期の一例とされています。

また、天文21年(1551年)には、大内義隆に仕える形で、その身分を高め、義隆の寵愛を受けて娘を側室に迎えるなど、官人や武士との連携を強化しました。彼の死は大宮家の根本を揺るがし、結果として壬生家へとその権力が移行することに繋がったと見なされています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】