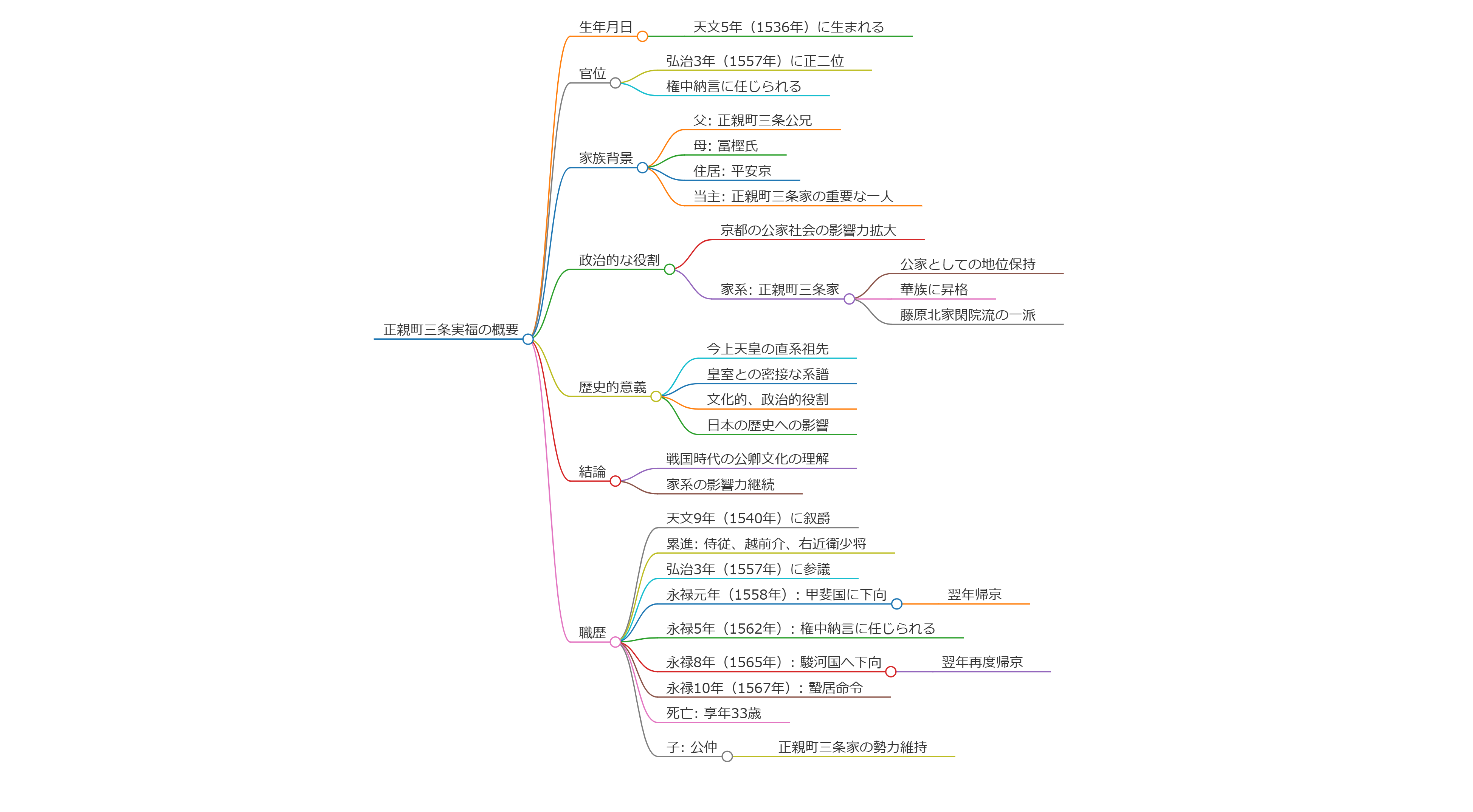

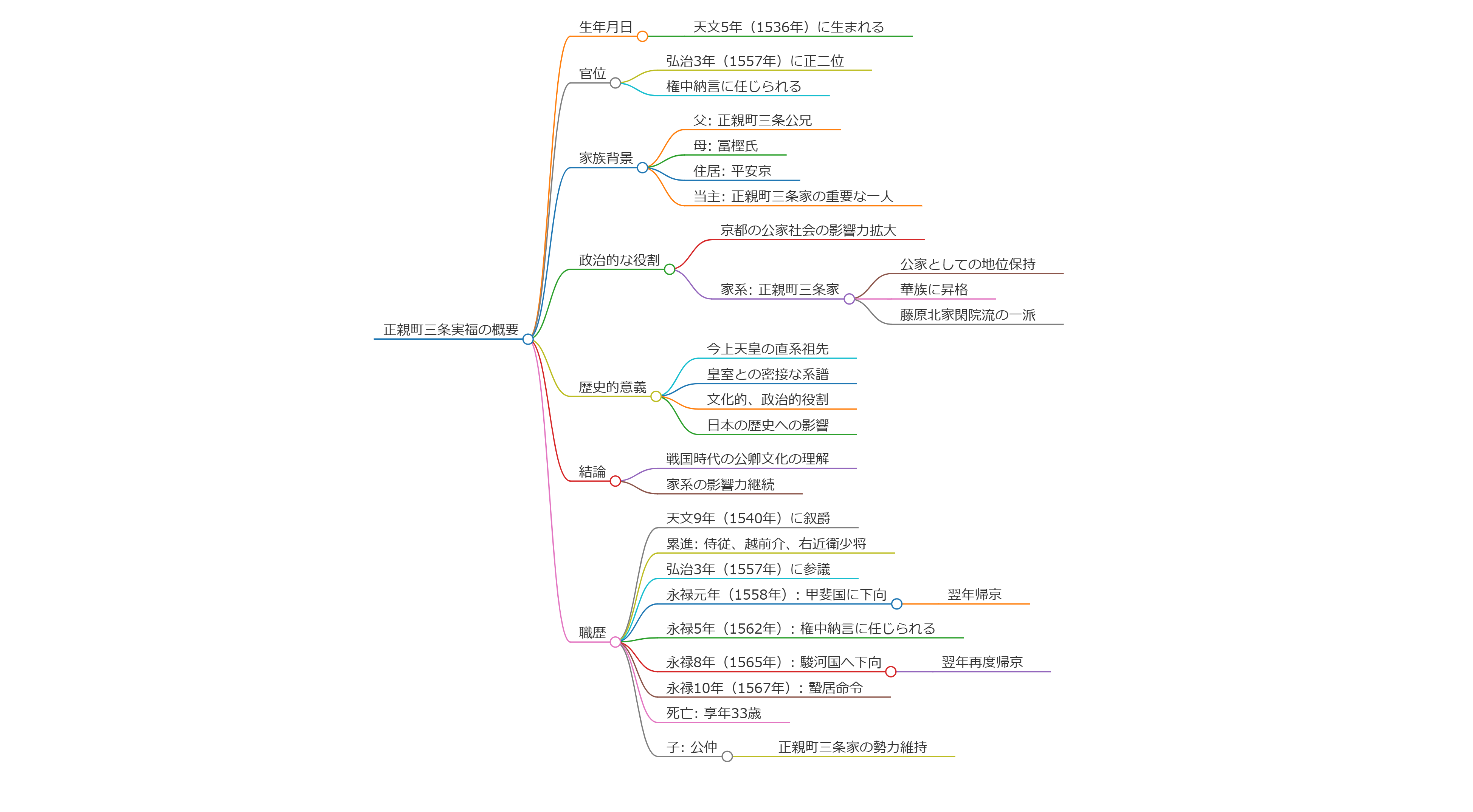

正親町三条実福の概要

正親町三条実福(おおぎまちさんじょう さねとみ)は、戦国時代の日本における公卿であり、室町時代後期の重要な人物です。彼は天文5年(1536年)に生まれ、弘治3年(1557年)に正二位、権中納言という官位を与えられました。

家族背景

実福の父は正親町三条公兄、母は冨樫氏です。彼は、平安京を中心とした山城国平安京に居住し、正親町三条家の重要な当主の一人です。

政治的な役割

実福はその期間中、京都の公家社会での影響力を強めました。彼は「正親町三条家」と呼ばれる家系を代表し、この家系は公家としての地位を持ちながら、華族に昇格しました。正親町三条家は藤原北家閑院流の一派であり、歴史的にも多くの著名な人物を輩出しています。

歴史的意義

正親町三条実福は、今上天皇の直系祖先として知られています。彼の系譜は、長い間、日本の皇室と密接に関わっており、文化的および政治的な役割を果たしてきました。彼の活動やその後の家系が、日本の歴史に与えた影響は計り知れません。

結論

正親町三条実福の生涯は、戦国時代の公卿文化や政治選を理解する上で重要なものとなっています。彼の家系は、その後の日本の歴史にも大きな影響を及ぼしました。

正親町三条実福は、天文9年(1540年)に叙爵し、以後、累進して侍従、越前介、右近衛少将、尾張権介を経て、弘治3年(1557年)に参議となります。永禄元年(1558年)には甲斐国に下向したものの、翌年に帰京し、永禄5年(1562年)には権中納言に任じられ、永禄8年(1565年)には駿河国へ下向しましたが、翌年には再度帰京します。永禄10年(1567年)には正親町天皇の勅勘を受けて蟄居を命じられ、その翌年に亡くなりました。享年33歳です。彼の子は公仲であり、実福の死後も正親町三条家はその勢力を維持しました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】