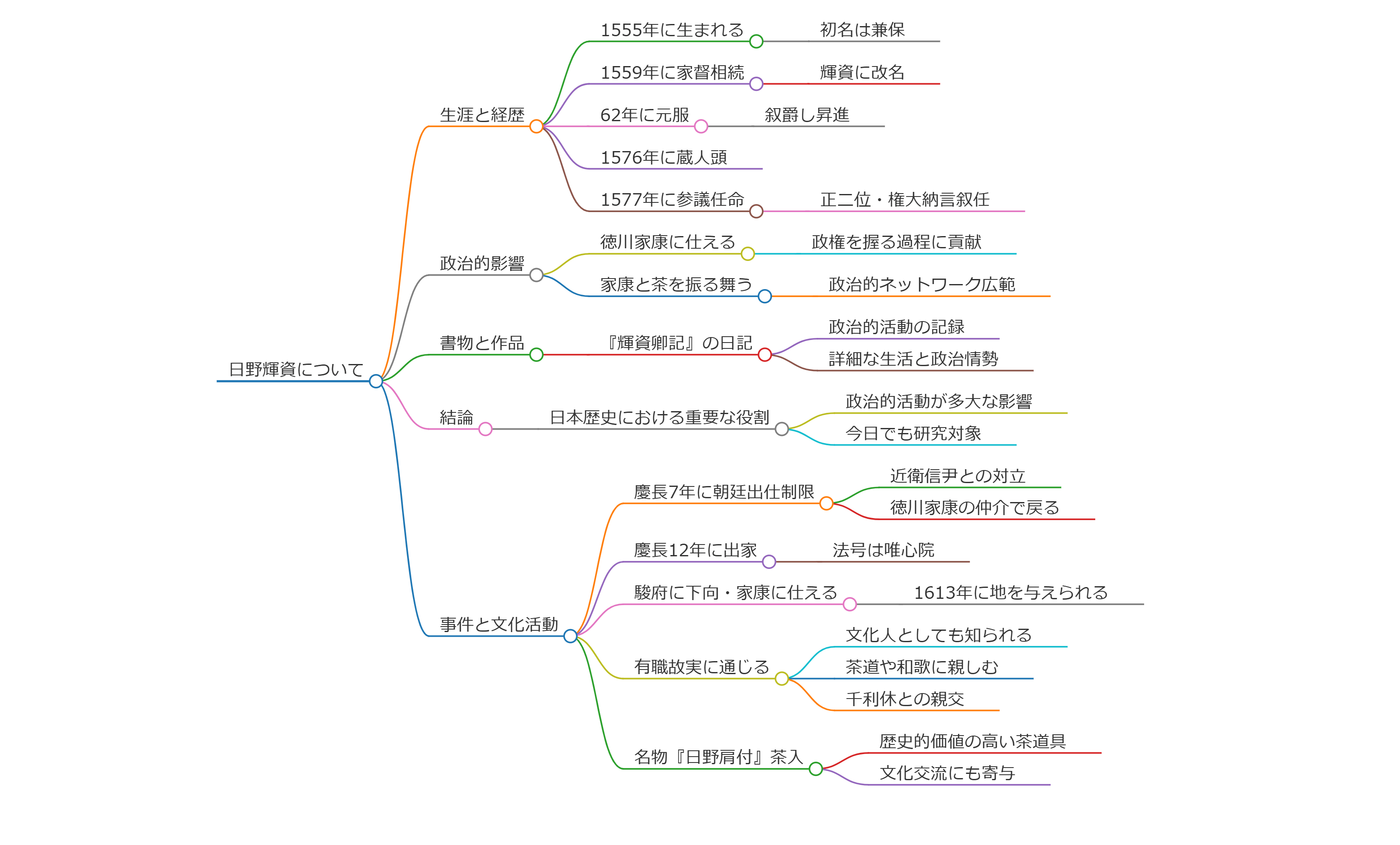

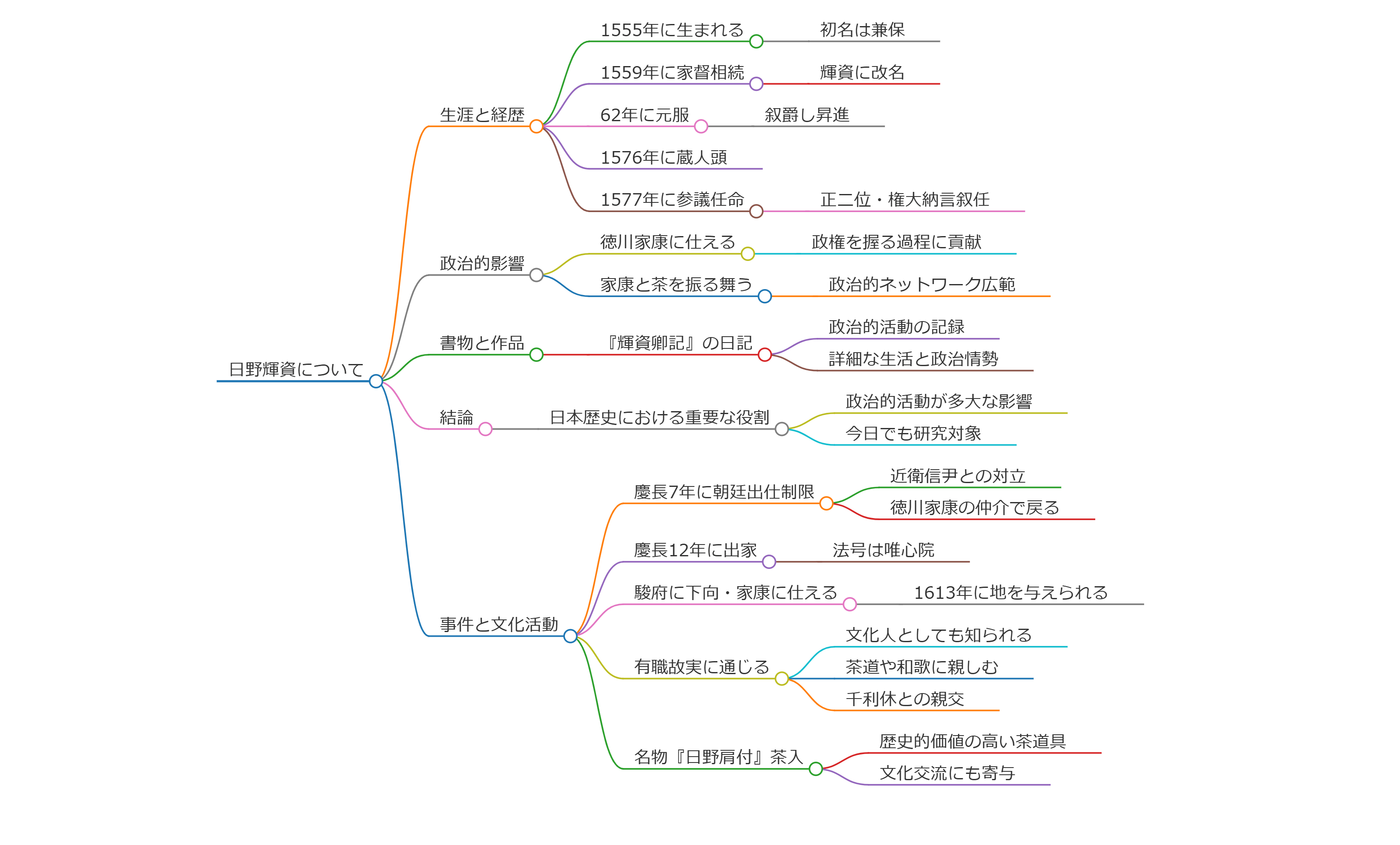

日野輝資について

日野輝資(ひの てるすけ)は、戦国時代から江戸時代前期にかけての日本の公卿であり、日野家の第28代当主です。彼は戦国時代の激動の中で生き抜き、その政治的活動は様々な歴史的な出来事に影響を与えました。

生涯と経歴

日野輝資は1555年に生まれ、初名は兼保(かねやす)と呼ばれました。1559年に日野家の家督を相続し、輝資に改名します。彼は62年に元服し、叙爵され、その後も昇進を続けました。最終的には、天正4年(1576年)には蔵人頭、天正5年(1577年)には参議に任命され、正二位・権大納言に叙任されました。

政治的影響

彼は徳川家康に仕えたことでも知られ、家康が政権を握る過程において重要な役割を果たしました。特に、家康が大名たちに茶を振る舞った際には、日野輝資や山名禅高が同席しており、彼の政治的ネットワークは広範囲にわたっていました。

書物と作品

日野輝資の著作には『輝資卿記』という日記があり、これは彼の政治的活動や生活を記録した重要な史料とされています。この日記には、彼の日常生活や当時の政治情勢が詳細に記されており、歴史研究において貴重な情報源となっています。

結論

日野輝資は、日本の歴史において重要な役割を果たした公卿であり、彼の活動は後の時代にも多大な影響を与えました。彼の生涯を通じての政治的活動や著作は、今日でも研究対象となっています。

日野輝資は、慶長7年(1602年)1月に、近衛信尹から「日野家は九条家の家来である」と宣言され、これに反論し、息子と共に朝廷への出仕を制限され、一時出奔する事態に至りました。その後、徳川家康の取り計らいで再び京都に戻ります。彼は、慶長12年(1607年)に娘・輝子の死去を受けて出家し、法号を唯心院と称しました。以後は駿府に下向し、家康に仕え、慶長18年(1613年)には家康から1,033石4斗余の地を与えられました。

また、日野輝資は有職故実に通じた才人でもあり、文化人としても知られ、茶道や和歌に親しみ、特に千利休との親交があったことが挙げられます。彼の持っていた名物『日野肩付』茶入(畠山記念館蔵)は、歴史的価値の高い茶道具とされています。これにより、日野輝資は文化交流にも寄与しました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】