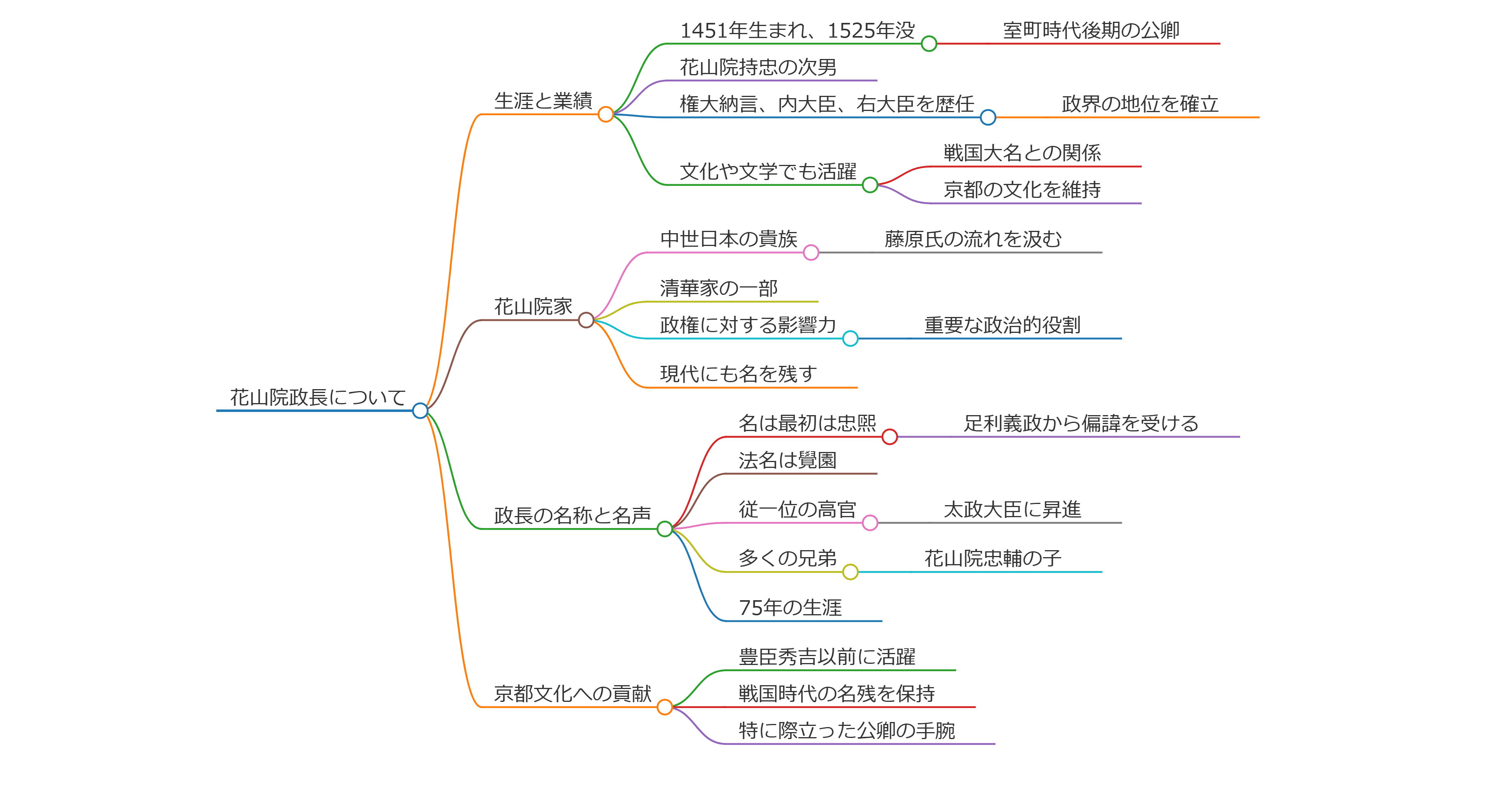

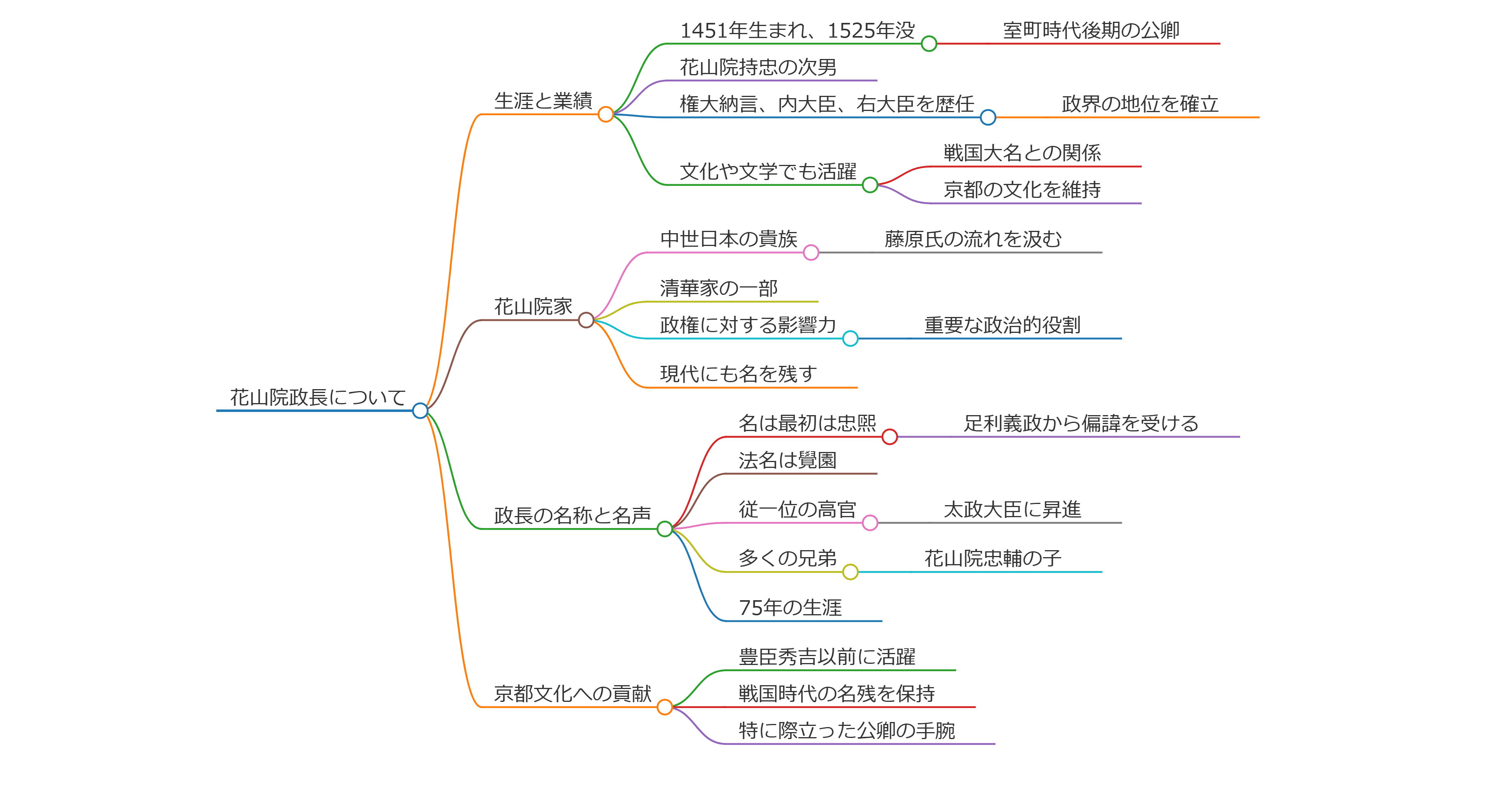

花山院政長について

花山院政長(かさんのいん まさなが)は、1451年に生まれ、1525年に亡くなった室町時代後期から戦国時代にかけての公卿であり、花山院家の16代当主です。

生涯と業績

彼は花山院持忠の次男として生まれ、主に官位を通じて政界での影響力を持ちました。文明8年(1476年)には権大納言に任じられ、その後内大臣となり、右大臣を務めるなど、政界での地位を確立しました。

政長はまた、政治的な活動だけでなく、文化や文学においても重要な役割を果たしました。彼の時代には、戦国大名との密接な関係を持ちつつ、京都の文化も維持され、貴族社会の繁栄に寄与しました。

花山院家

花山院家は、中世日本の貴族の一員で、藤原氏の流れを汲む家系の一つです。この家系は、清華家の一部であり、室町時代には多くの影響力を持ちました。花山院政長の家族も、政権に対する影響力を持つことから、しばしば重要な政治的役割を果たしていました。

その後の歴史においても、花山院家は様々な行政や文化の面で重要な存在となり、現代でもその名は広く知られています。

政長は、宝徳2年(1450年)に誕生し、室町時代の後期から戦国時代にかけての重要な公卿でした。彼の本名は最初は忠煕であり、足利義政から偏諱を受けることにより、政長と名乗るようになりました。彼の法名は覺園です。

花山院政長は従一位という高い官位を持ち、太政大臣に昇進しました。彼の母親についての記録は残っていませんが、父は花山院持忠、養父は花山院定嗣です。政長には多くの兄弟がいて、彼自身も子供に花山院忠輔がいます。彼の死は大永5年(1525年)3月18日で、その生涯は75年に及びます。

また、彼は豊臣秀吉の時代以前に生きたため、戦国時代の名残を残す京都の文化の維持に寄与しました。政長の政治的手腕は、彼の時代の公卿の中でも特に際立ったものとされています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】