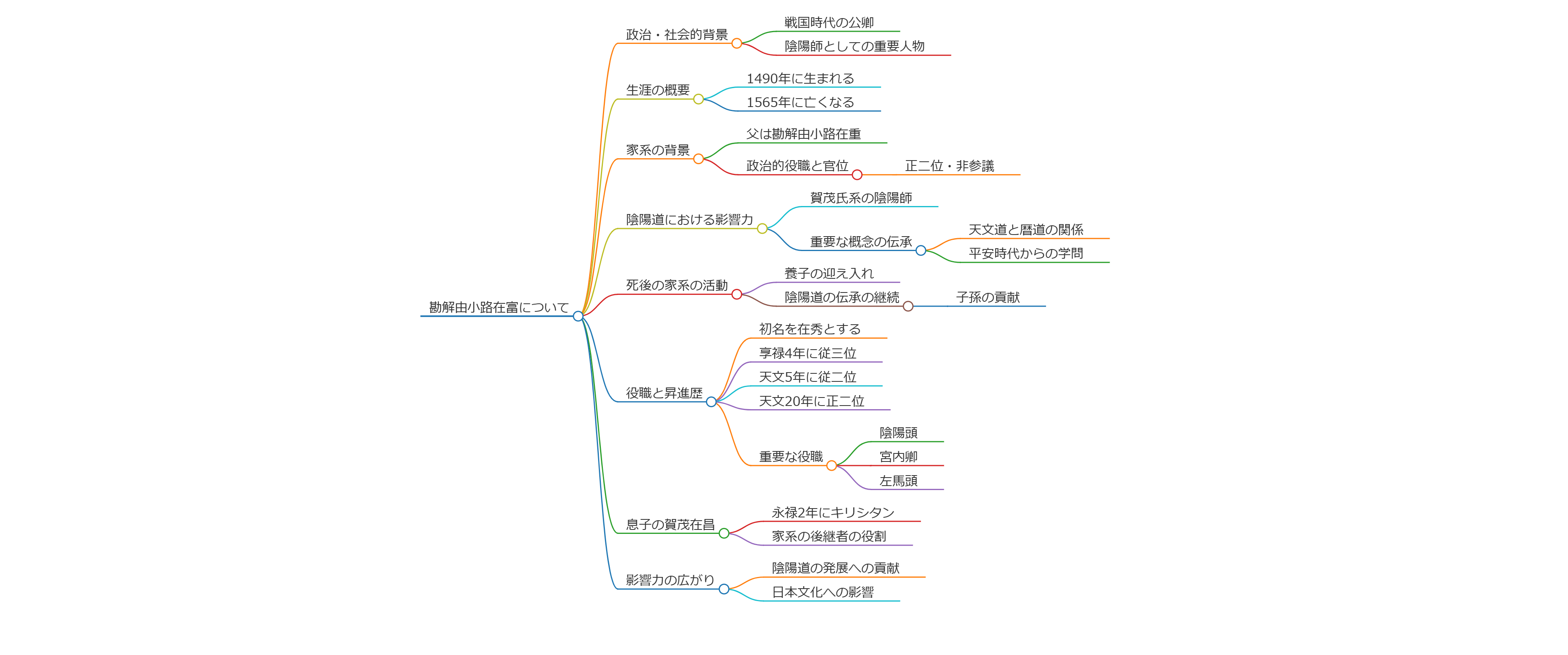

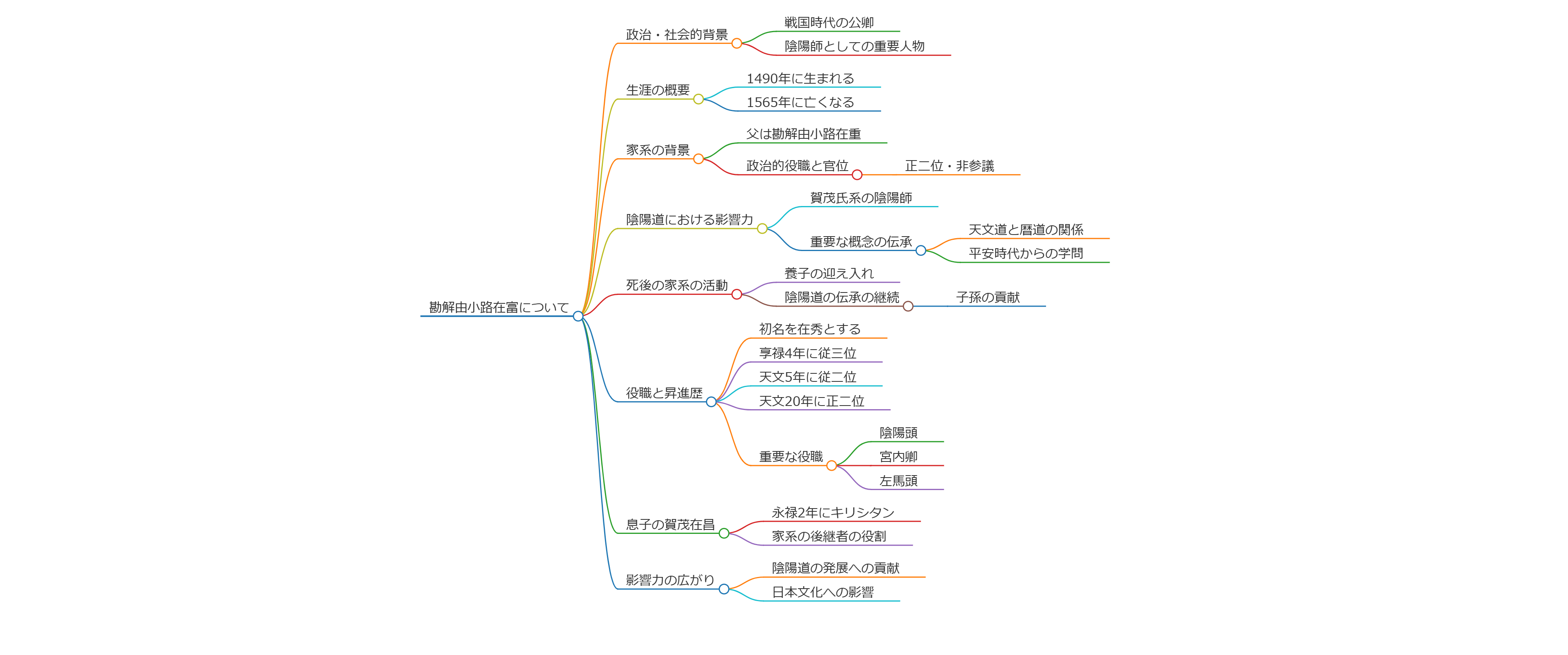

勘解由小路在富について

勘解由小路在富(かでのこうじありとみ)は、戦国時代の日本における公卿・陰陽師であり、重要な歴史的な人物です。1490年に生まれ、1565年に亡くなりました。

彼は、父親である勘解由小路在重の子供で、官位は正二位・非参議を受けていました。在富は特に陰陽道において大きな影響力を持ち、賀茂氏系の陰陽師の一員として知られています。彼の家系は、世代を超えて暦道や陰陽の知識を受け継いできたことから、陰陽道の重要な宗家の一つとされています。

また、在富はその生涯にわたり、天文道を伝える安倍氏に対する暦道を伝える賀茂氏の重要な人物として活動し、特に平安時代から続く陰陽道の学問や実務において重要な役割を果たしました。彼は陰陽寮を取り仕切っていた時期もあり、その活動は当時の社会においても評価されていました。

勘解由小路在富の死後、彼の家系は安倍氏や土御門家から養子を迎えるなどしながら、陰陽道の伝承を続けました。彼の子孫たちはそれぞれの時代において、陰陽道や暦道に関する重要な貢献をしてきたと言われています。彼の生涯は、戦国時代の複雑な政治・社会情勢と密接に結びついており、重要な歴史的背景を持っています。

勘解由小路在富は、初名を在秀とし、後に在富と改名しました。また、彼は享禄4年(1531年)に従三位に昇進し、その後、天文5年(1536年)に従二位、天文20年(1551年)には正二位に昇進しています。彼の役職としては、陰陽頭、宮内卿、左馬頭などを兼ねており、特に陰陽師としての活動が目立ちました。また、在富の息子賀茂在昌は、永禄2年(1559年)にキリシタンとなり、陰陽道における彼の家系の後継者として重要な役割を果たしましたが、在富の他の子孫は家系の存続に苦しみ、最終的には江戸時代初期には断絶に至ったとされています。彼の影響力は、陰陽道の発展に留まらず、その後の日本の文化や社会にも影響を与えたと考えられています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】