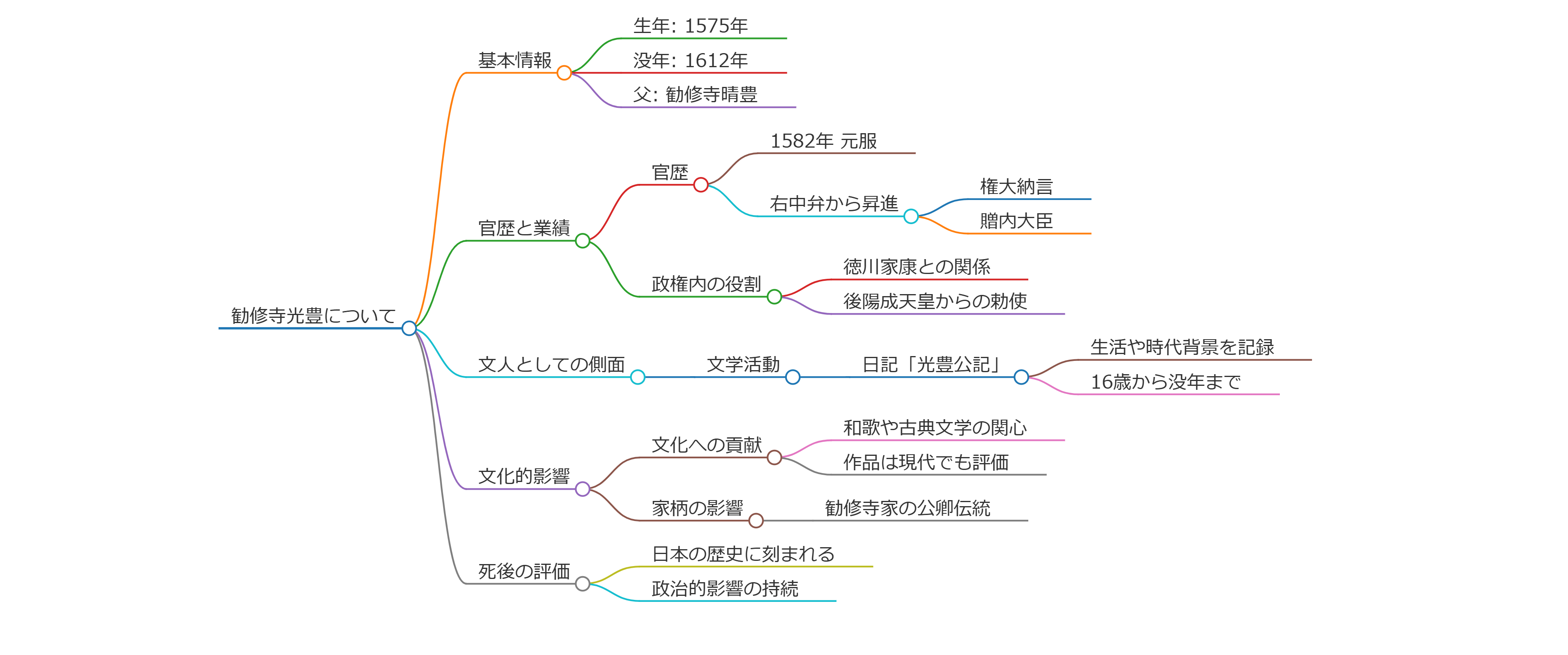

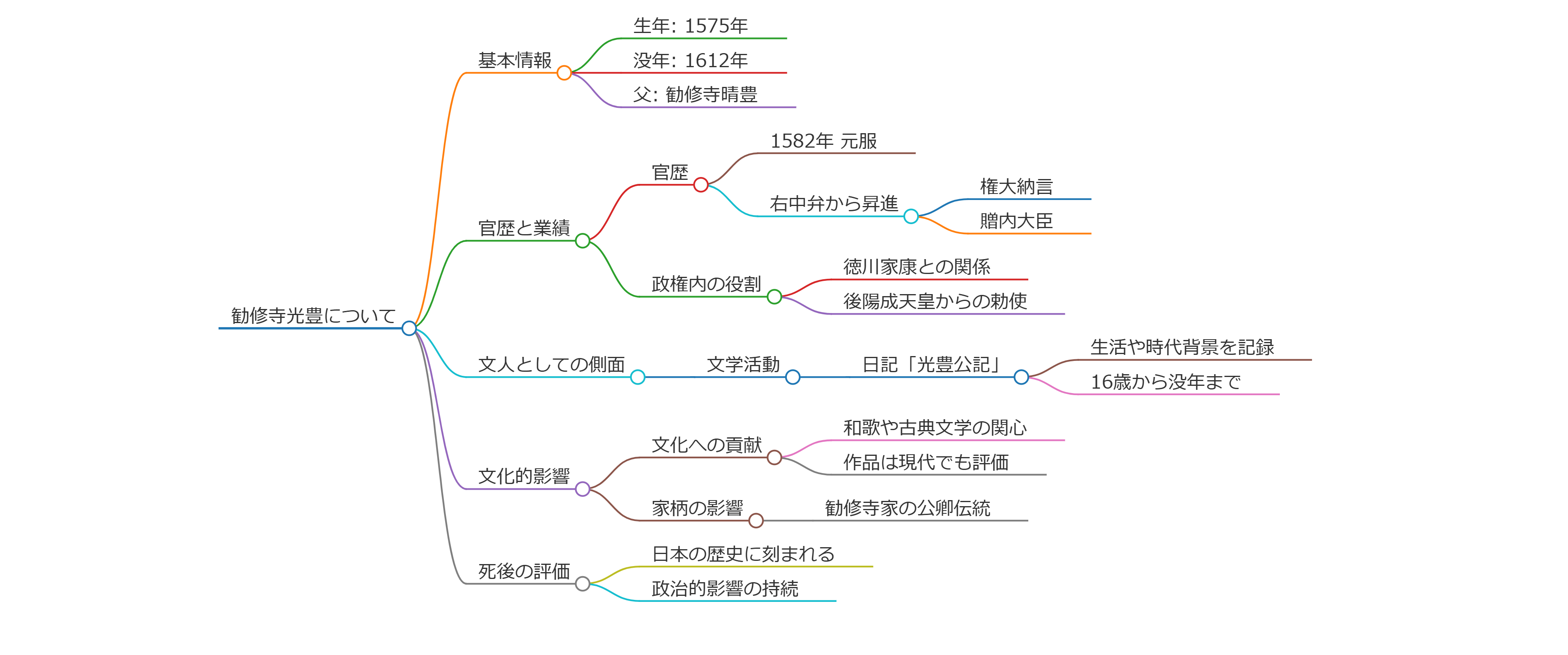

勧修寺光豊について

勧修寺光豊(かじゅうじ みつとよ)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての公卿であり、著名な政治家であり文化人でもあります。彼の生年は1575年(天正3年)で、没年は1612年(慶長17年)です。勧修寺光豊は、父である勧修寺晴豊の子として生まれました。

官歴と業績

勧修寺光豊は、1582年に元服し、彼の官歴は着実に上昇しました。最初は右中弁を拝命し、次第に権大納言、そして贈内大臣という高位に昇進しました。彼はまた、政権の中で重要な役割を果たし、特に徳川家康との関係が強調されることが多いです。光豊は、後陽成天皇からの勅使として家康と接触する機会もありました。

文人としての側面

光豊は単に政治家としてだけではなく、文学にも秀でた人物でした。「光豊公記」という彼の日記は、彼の生活や時代背景を伝える貴重な資料として知られています。この日記は、彼が16歳のときから没年まで続き、当時の武家社会や政治状況を詳細に記録しています。

文化的影響

勧修寺光豊は、安土桃山時代から江戸時代にかけての文化にも影響を与えました。平安時代以来の伝統を受け継ぎ、和歌や古典文学への関心を持ち続け、彼の作品や活動はその後の日本文化に多大な影響を与えました。彼の和歌短冊は、今も評価されています。

勧修寺光豊はその生涯を通じて、政治、文学、文化の多くの側面で活躍し続けた歴史的な人物です。

勧修寺光豊の官位について、彼は最終的に「従二位」まで昇進しました。この官位は、公卿の中でも高い位置付けであり、彼の政治的力量を示しています。また、彼は江戸初期における重要な公卿であったため、彼の決定は当時の政治において影響を及ぼしました。さらに、彼の家系は勧修寺という公家に属し、代々公卿としての地位を保持してきたため、彼自身の活動にもその家柄の影響が色濃く反映されています。彼の死後、彼の業績は後世に評価され、彼の名前は日本の歴史に刻まれることとなりました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】