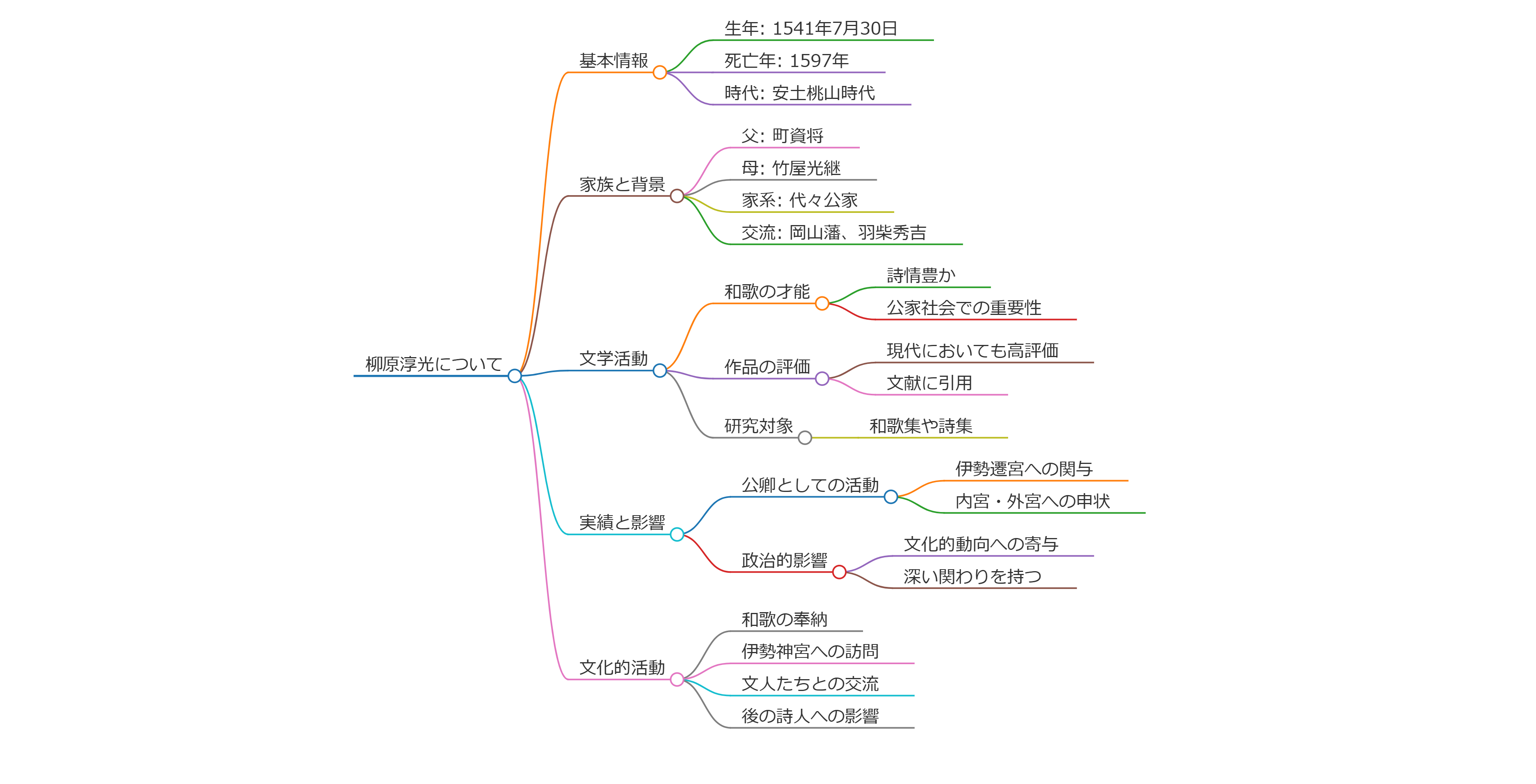

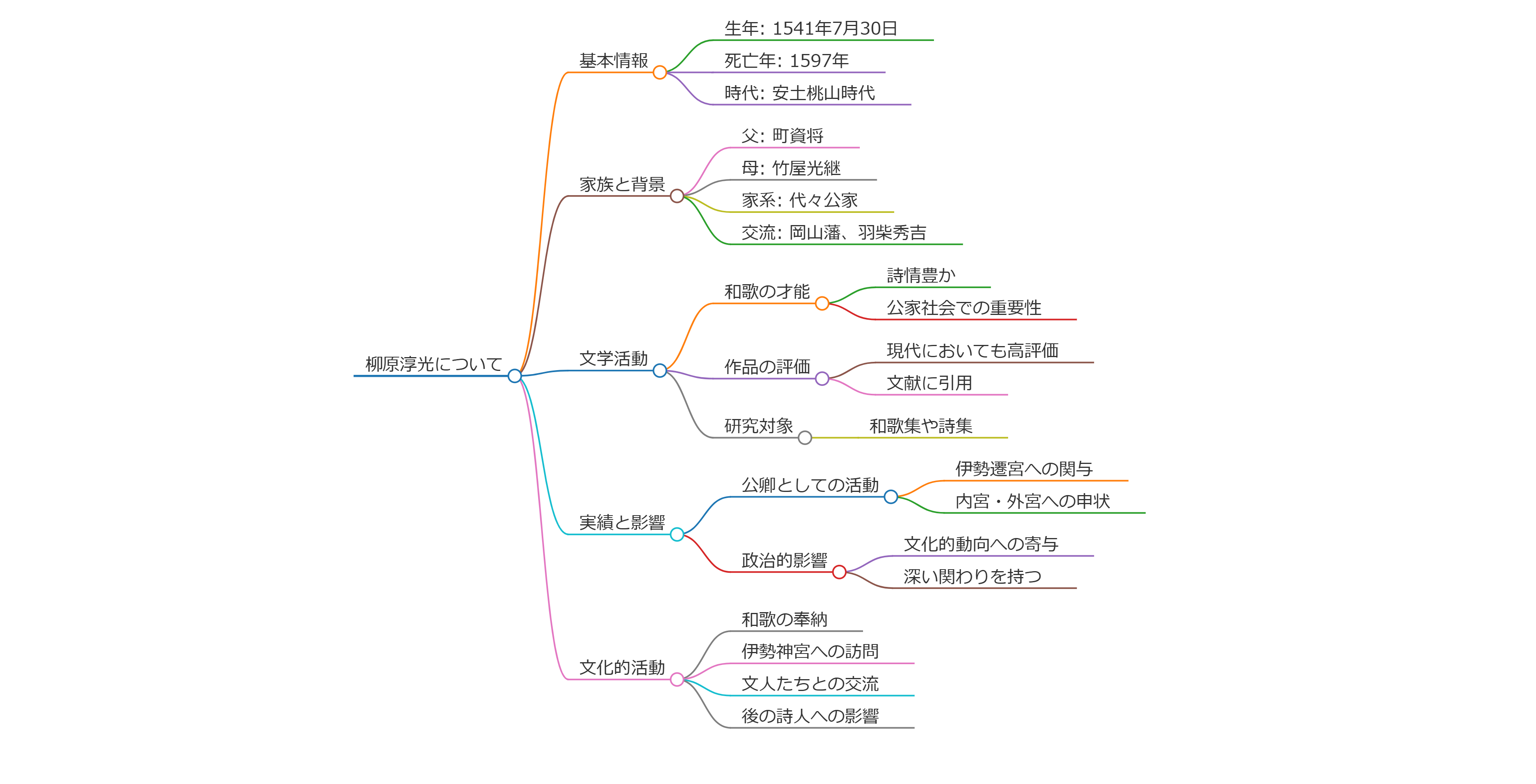

柳原淳光について

柳原淳光(やなぎはらあつみつ)は、1541年7月30日に生まれ、1597年に亡くなった安土桃山時代の公卿である。彼は公家の中でも重要な人物で、特に和歌においてその才能が知られている。初名は将光であり、のちに柳原資定の養子となったことで柳原家の家督を継いだ。

家族と背景

柳原淳光は、父である町資将と母竹屋光継の間に生まれた。彼の家族は代々公家としての地位を持ち、特に柳原家は歴史的に重要な家系である。柳原淳光は、さんざんの文化的な背景を持つ岡山藩などと交流を持つ一方で、羽柴秀吉とも関係が深く、歴史の重要な局面で活躍した。

文学活動

彼の和歌はその詩情豊かさで知られ、当時の公家社会において重要な役割を果たした。柳原淳光からの和歌は今なお高く評価されており、その作品はさまざまな文献に引用されている。また、柳原淳光自身の和歌や詩集も広く研究されている。

実績と影響

淳光の公卿としての活動は、伊勢遷宮など大きなイベントにおいて重要な役割を果たした。彼は、他の公卿たちとともに内宮・外宮への申状を伝えたり、さまざまな事務に携わった。彼の存在は、当時の政治的および文化的な動向に多大な影響を与えたと言われている。

このように、柳原淳光は安土桃山時代の日本において、文化や政治において重要な影響を持つ人物であった。

彼の文学活動には、和歌だけでなく詩も含まれており、特に多くの和歌を残していることが特徴である。彼の作品は、当時の公卿たちによる文芸活動の一環として位置付けられ、詩人としての地位を確立した。また、彼は文化的な交流を重視し、他の文人たちとの交流や、行政・宗教的な役割を果たす中で、伊勢神宮を訪れたり、和歌を奉納することなども行っていた。彼の和歌は、後の時代の多くの詩人や歌人たちに影響を与え、日本の文学における重要な位置を占めている。柳原淳光は、他の著名な公卿と同様に、当時の文化的・政治的な潮流に対して深い関わりを持ち続けた。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】