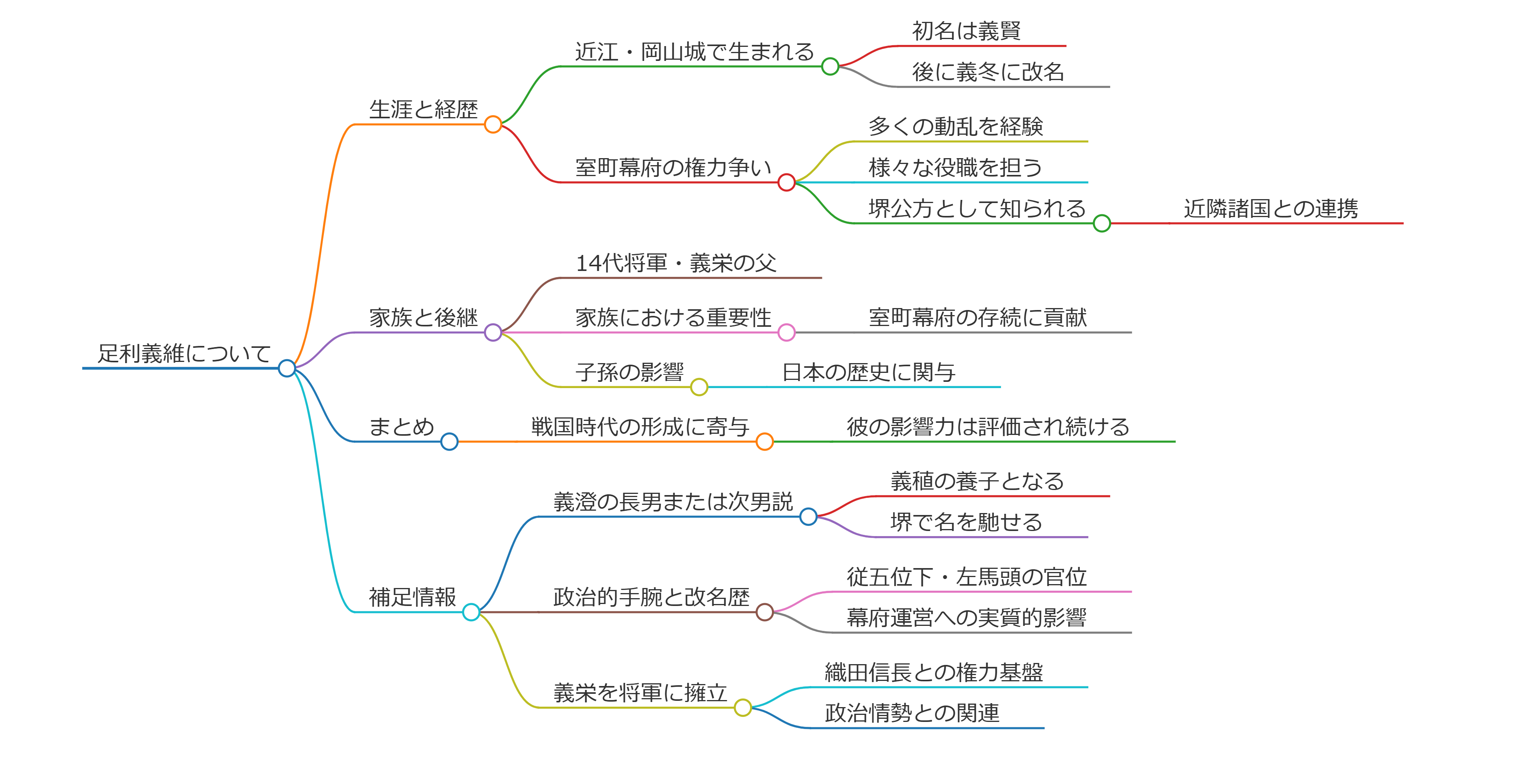

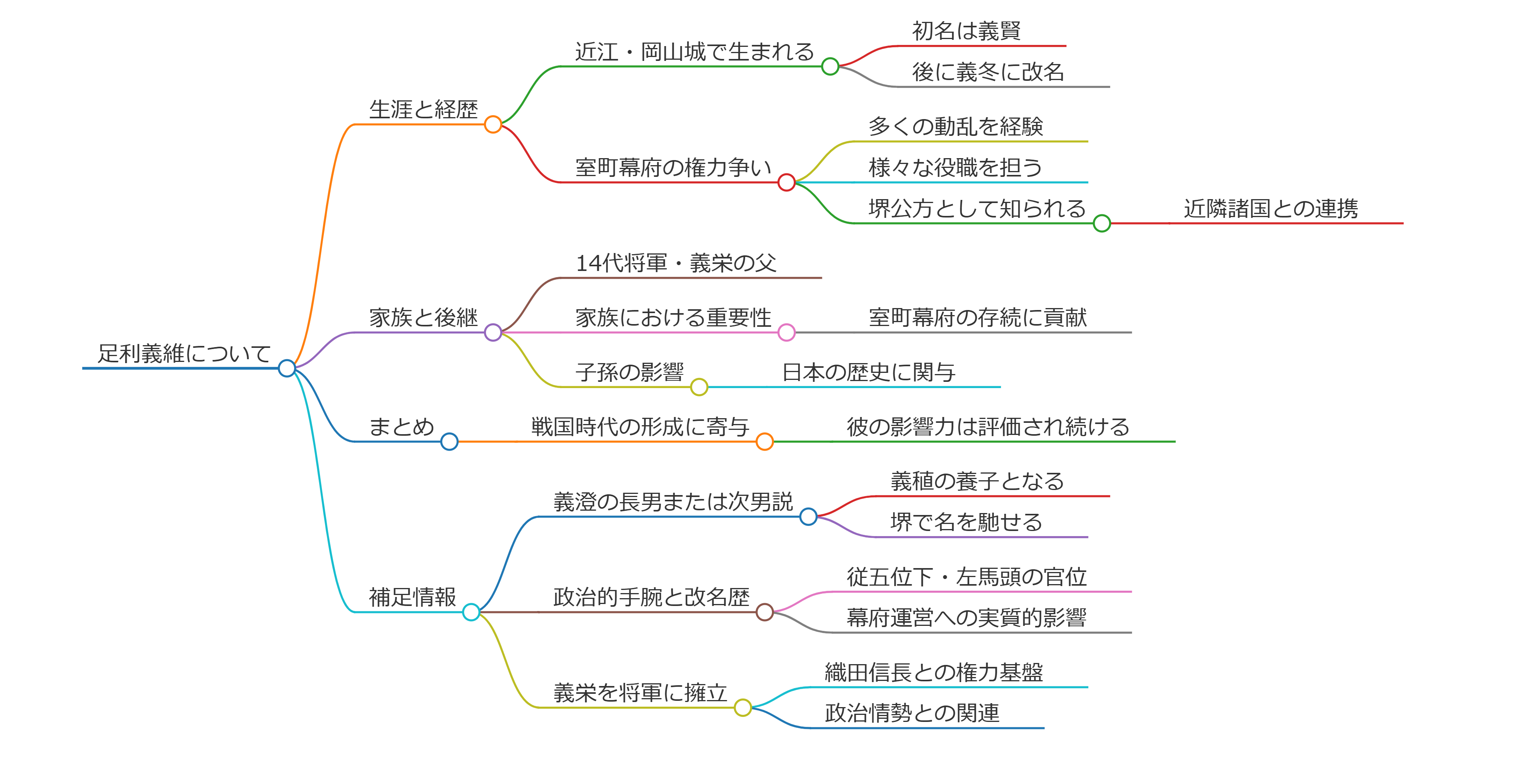

足利義維について

足利義維(あしかが よしつな)は、室町時代に活躍した武将で、戦国時代から安土桃山時代にかけての重要な人物の一人です。彼は室町幕府第11代将軍・足利義澄の子であり、第10代将軍・足利義稙の養子として知られています。生年は1509年とされ、1573年に亡くなりました。

生涯と経歴

義維は近江の岡山城で生まれ、初名は義賢とされていました。彼は初めは父の影響を受け、将軍職を継承する期待を持たれていましたが、後に義冬という名前に改名しました。彼の生涯において特徴的なのは、室町幕府の権力争いの中で多くの動乱を経験し、様々な役職を担ったことです。特に、彼は「堺公方」として知られる役割を果たすことになりました。この時期、彼の政治的影響力は特筆されるもので、近隣諸国との連携を図るなど積極的な行動が求められました。

家族と後継

足利義維は14代将軍・足利義栄の父でもあり、家族においても重要なポジションを占めていました。彼の時代背景を考慮すると、室町幕府の存続には彼のようなリーダーが必要不可欠だったことが理解できます。義維の死後も、彼の子孫は様々な役割を果たし、日本の歴史に影響を及ぼしました。

まとめ

足利義維は、室町時代の政治的な背景や家族関係において、戦国時代の形成に寄与した重要な人物です。その生涯における彼の活動や影響力は、今日においても評価されています。

様々な観点から彼の生涯や業績を補足することができます。足利義維は、義澄の長男または次男として生まれたという説があります。彼は、義稙の養子となった後、戦乱期において堺で名を馳せ、堺公方として知られるようになります。

また、義維は政治的な手腕を発揮し、複数回の改名を経験しました。最初の名前は義賢であり、のちに義維、最終的には義冬に変わります。彼の治世中に、義維は朝廷から従五位下・左馬頭の官位を授かり、武士の中での地位を確立しました。義維の影響下で実質的な幕府運営がなされていた時期もあり、彼とその配下は、現在の堺公方・堺大樹としてその名を知られていました。

義維は息子の義栄を将軍として擁立するために多くの努力をしたことも記録されていますが、義栄が将軍に就任後、織田信長との関係の中で彼らの権力基盤が揺らぐことになりました。このように、足利義維の生涯は室町時代の政治情勢に深く関連しており、彼自身は政治的策略と軍事的な優位性によって貴族層に位置付けられました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】