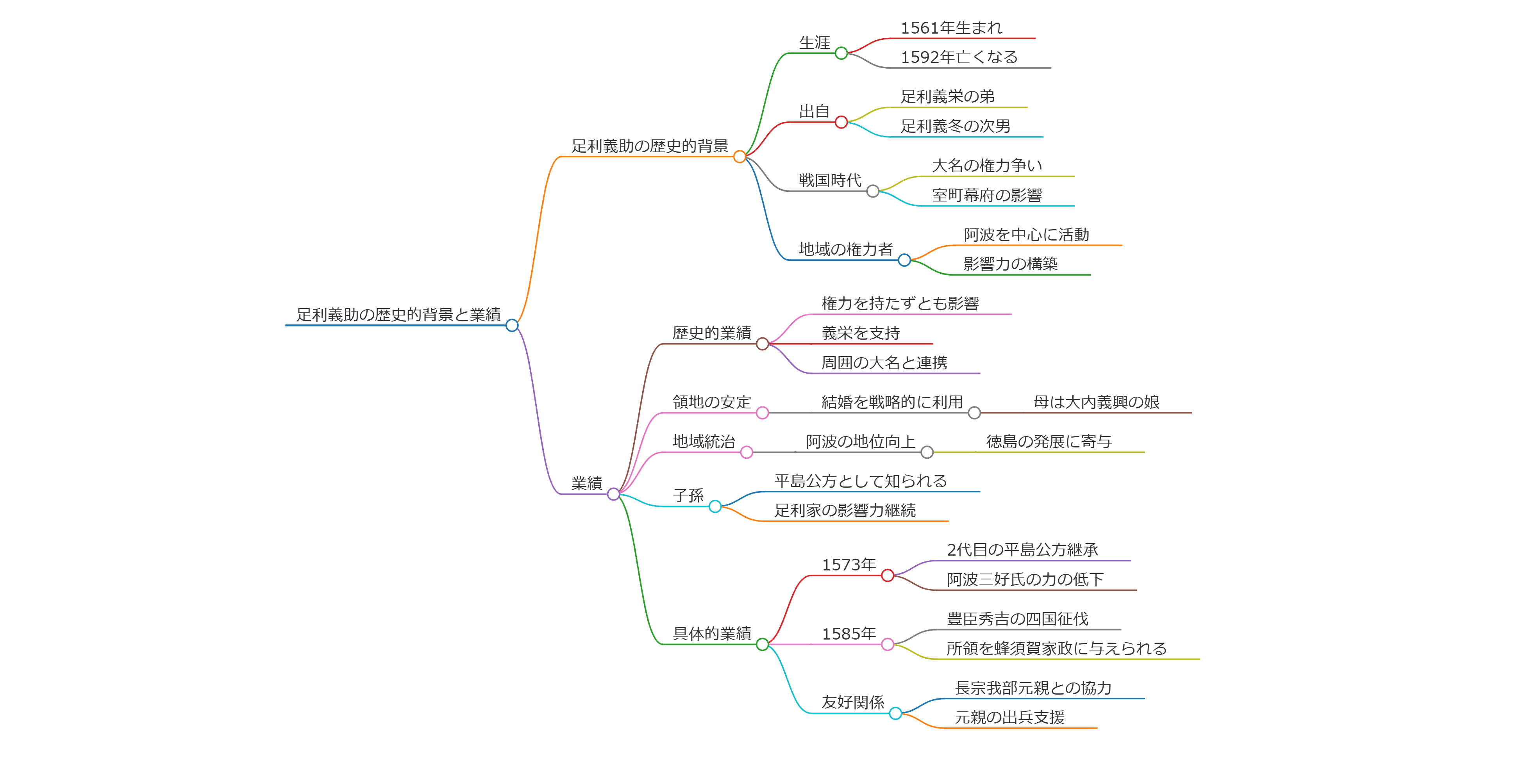

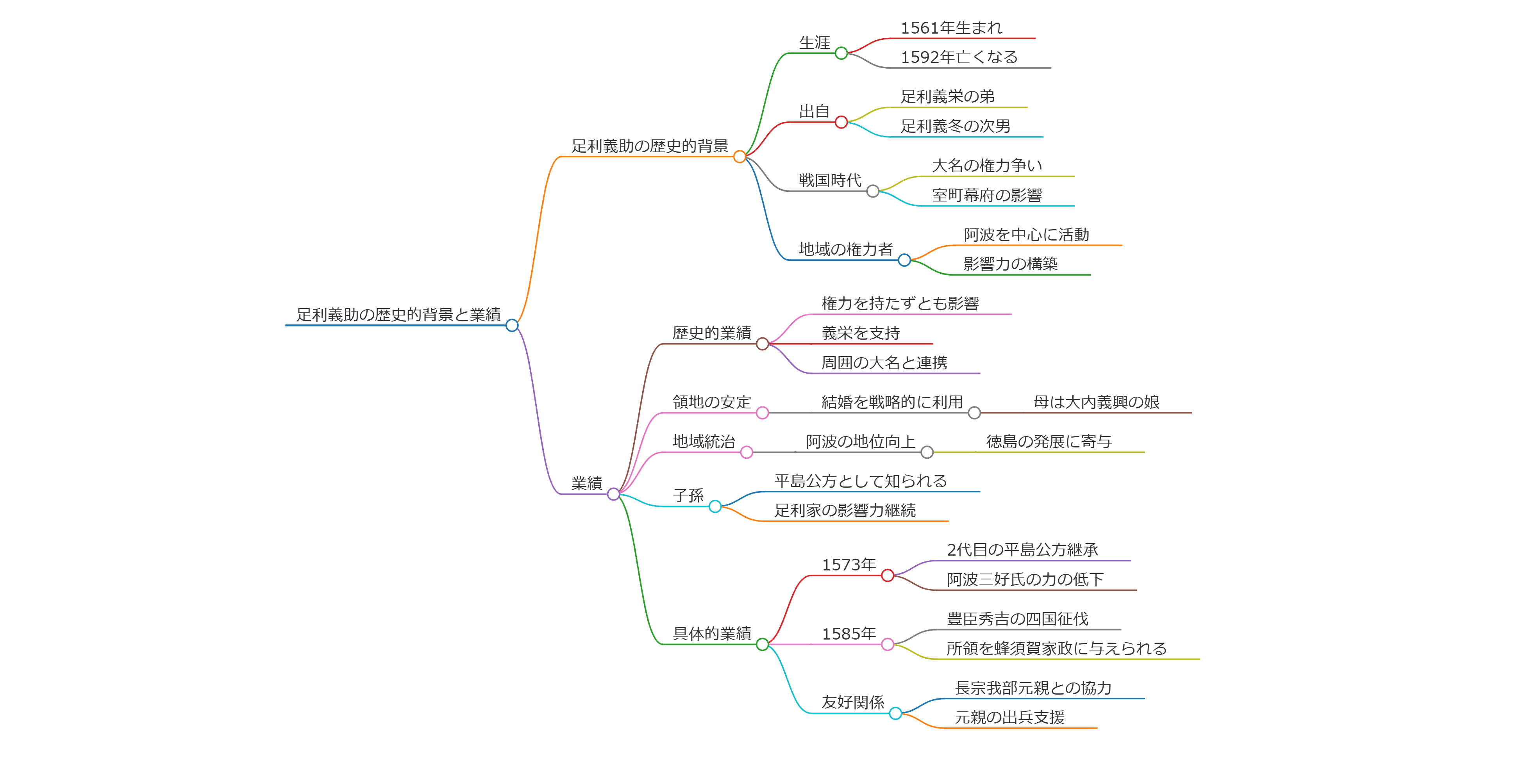

足利義助の歴史的背景

足利義助(あしかが よしすけ)は、1561年に生まれ、1592年に亡くなった戦国時代から安土桃山時代にかけての武将です。彼は室町幕府第14代将軍・足利義栄の弟であり、足利義冬の次男として知られています。義助の背景には、当時の日本が戦国時代であり、各地方の大名が権力を争っている状況がありました。

義助は、父である足利義冬が堺公方と呼ばれ、一時は将軍と並ぶ実力者であった影響を受けて育ちました。彼の活動は、主に阿波(現在の徳島県)を中心に行われ、地域の権力者としての地位を築きました。

業績

足利義助は、いくつかの歴史的業績を持っています。彼は1568年に、実際に将軍として権力を持つことはありませんでしたが、その後の混乱の中で、義栄を支持し、周囲の大名との連携を図りました。また、彼は自身の領地の安定と拡大を目指し、戦略的に結婚を利用しました。義助の母は大内義興の娘であり、これにより彼は有力な血縁関係を持つことができました。

彼の亡くなった1592年まで、義助は地域の統治や外交において重要な役割を果たし、阿波の地位を高めるために努力しました。特に、彼は徳島の発展に寄与し、後の足利家の基盤を固める一助となりました。さらに、義助の子孫は後の平島公方として知られるようになり、足利家の影響力の継続に寄与しました。

義助は以下のような具体的な業績を持っています。

彼は1573年に父・足利義維が死去すると、2代目の平島公方としての地位を継承しましたが、当時の阿波三好氏が力を失い、彼自身は狭い立場での逼塞が続きました。さらに、1585年には豊臣秀吉の四国征伐を受け、戦後、彼の所領は蜂須賀家政に与えられてしまい、義助は三千貫の所領を没収されることになります。

また、義助は長宗我部元親との友好関係を構築し、元親が阿波に出兵する際には彼を尊重し、支援を受けていました。このように、義助は生涯を通じて地域の権力者としての立場を守り抜こうとし、戦国時代の複雑な勢力バランスの中で努力を重ねた人物でした。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】