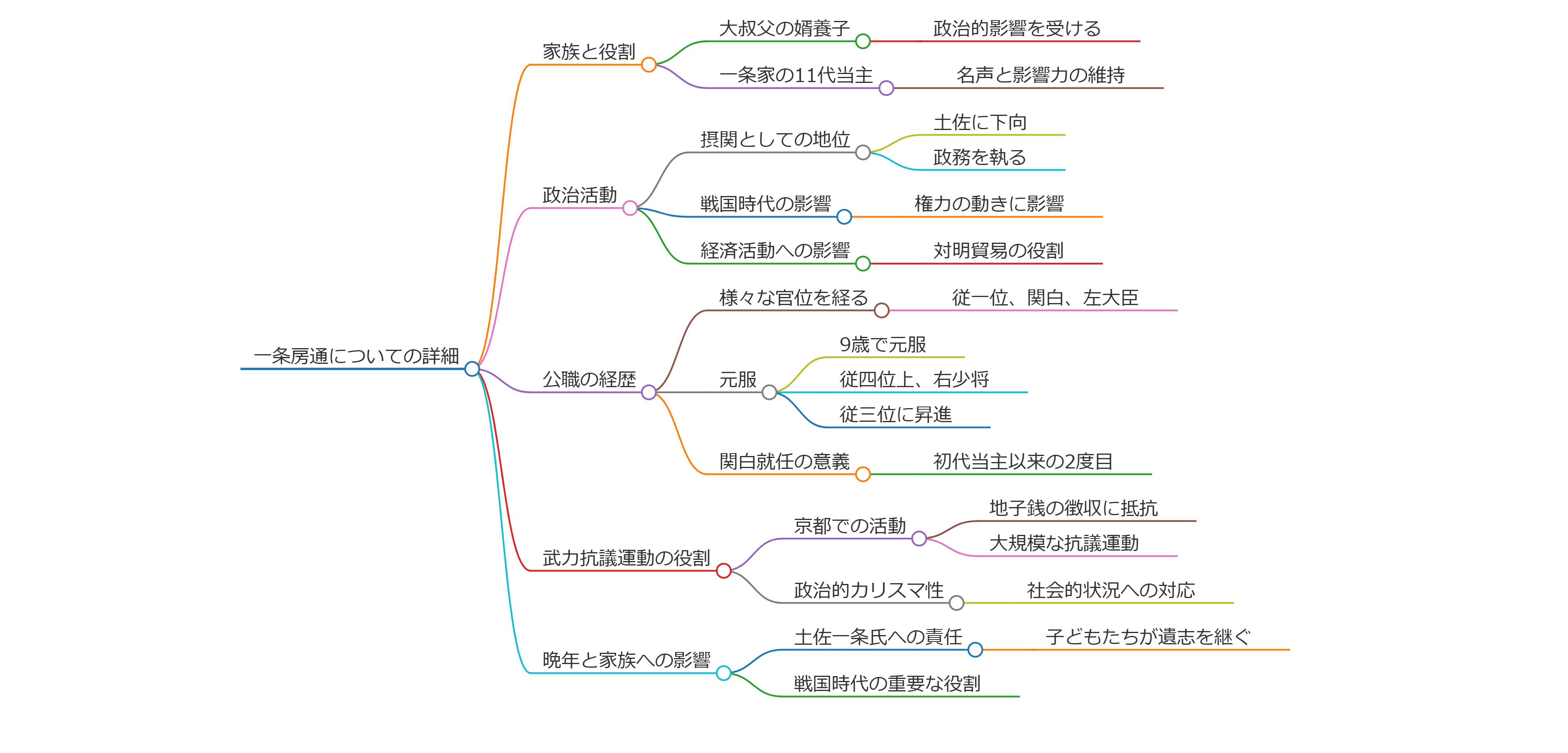

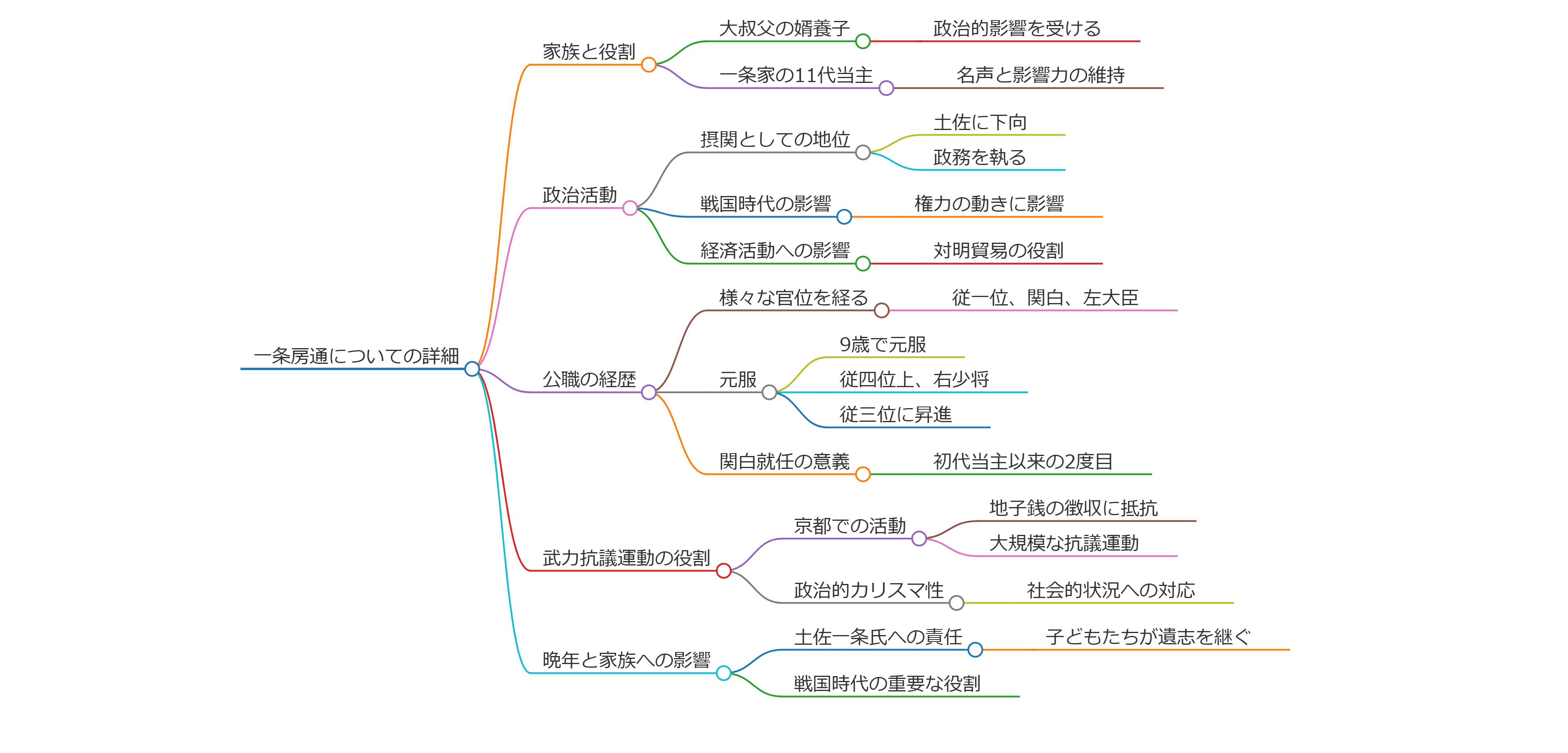

一条房通についての詳細

一条房通(いちじょう ふさみち)は、戦国時代における日本の公卿であり、土佐一条氏の第2代当主、一条房家の次男です。彼は1509年に生まれ、1556年に亡くなりました。房通は、永正14年に大叔父の一条冬良の養子となり、並行して公職を務めました。

家族と役割

房通は、大叔父の一条冬良の婿養子という背景を持ち、家族内での複雑な関係が彼の政治的立場に影響を与えました。彼はまた、一条家の11代当主としての役割を果たし、家族の名声や影響力を維持するための責任がありました。

政治活動

房通は、摂関としての位置を持ちながら、土佐に下向し、政務を執ることが求められました。これは、当時の政治状況や家族の状況から来るものでした。彼の政治的な活動は、特に戦国時代の混乱の中で重要な意味を持っており、権力の動きに大きな影響を与えました。

房通の時代は、また、対明貿易などの経済活動における彼の影響力を示す週にもあり、彼の家族は特に重要な役割を果たしていました。

一条房通の公職での経歴については、彼が様々な官位を経て、最終的には従一位、関白、左大臣といった重要な職に就いたことが挙げられます。永正14年(1517年)に9歳で元服し、翌年には従四位上、右少将、左中将に叙任され、その後従三位、さらに天文14年(1545年)には関白に就任しました。この関白就任は、彼自身や家族にとって意義深いものであり、初代当主の一条教房以来2度目の関白となることを意味しました。

また、房通は、天文15年(1546年)の京都での武力抗議運動においても重要な役割を果たしました。この際、細川国慶が京都市内からの地子銭の強制徴収を試みる中で、彼は武力での抵抗を呼びかけ、これは多くの市民や奉公衆を巻き込む大規模な抗議運動となりました。このような行動は、彼の政治的なカリスマ性を示すものであり、当時の社会的な状況に対する見事な対応の一例とされています。

房通の晩年は、土佐一条氏の家族に対する責任が重く、彼の死後も彼の子どもたちがその遺志を受け継ぎ、戦国時代においてさらに重要な役割を果たすこととなります。房通の影響は、彼自身の政治活動だけでなく、彼が育んだ家族の今後の展開においても顕著に見られます。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】