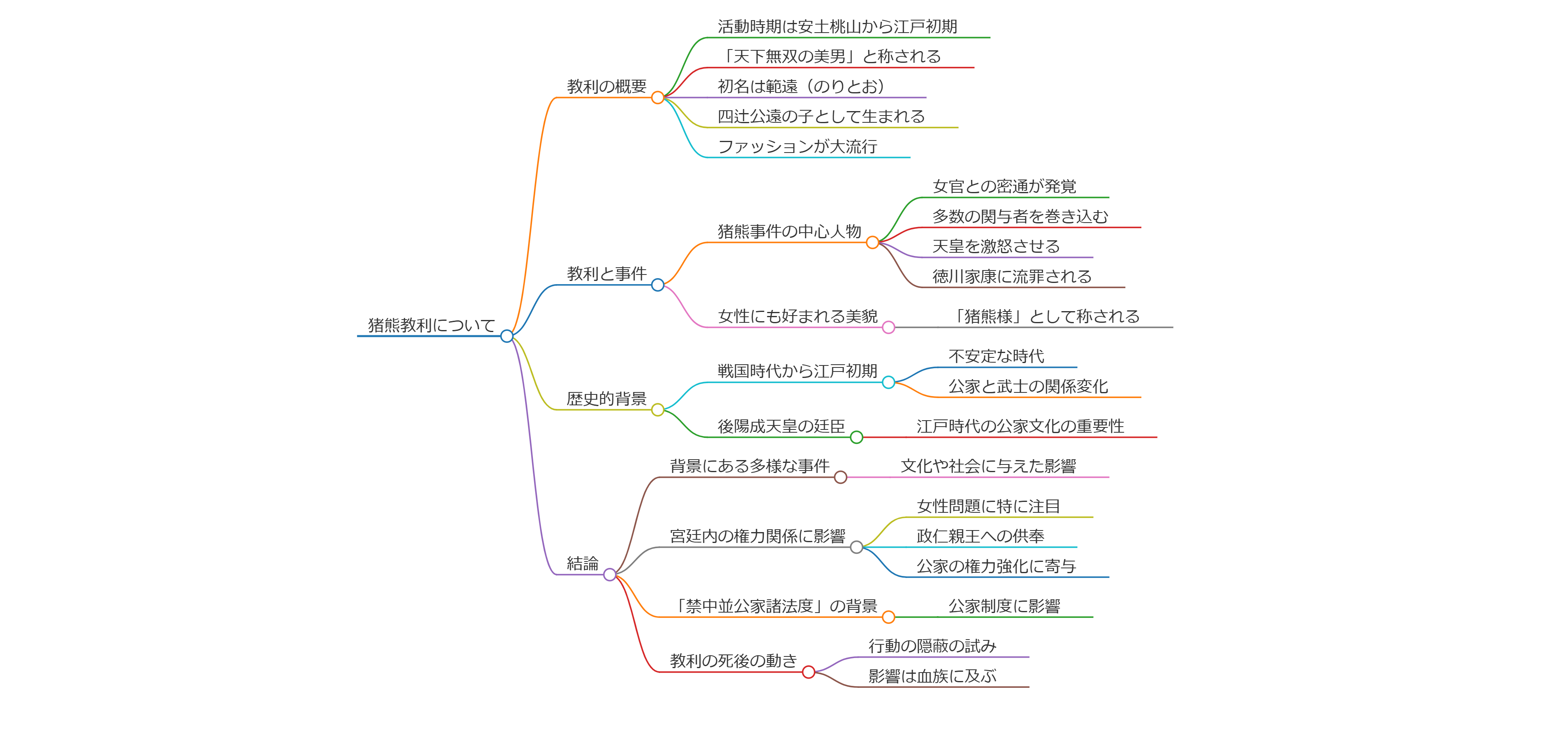

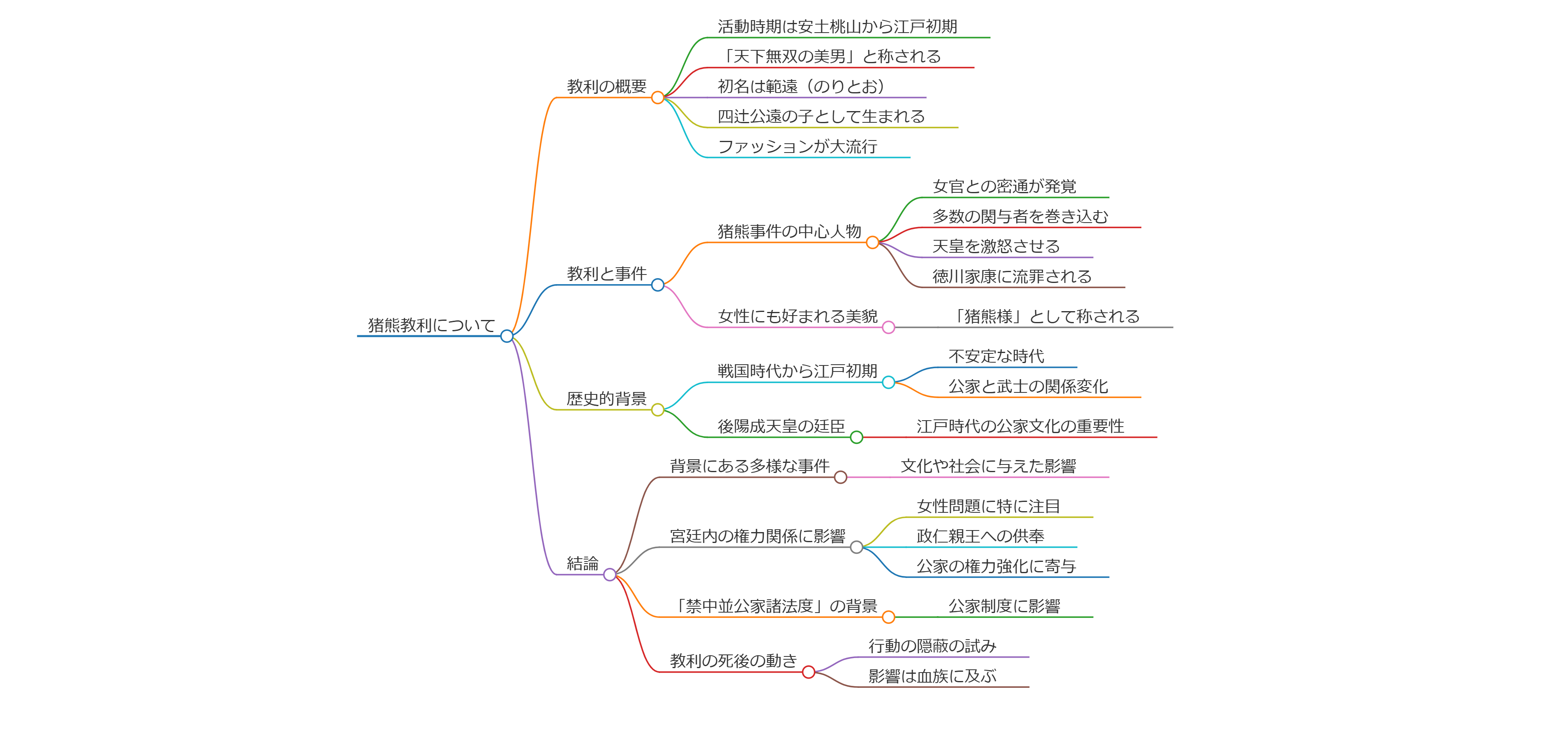

猪熊教利について

猪熊教利(いのくま のりとし)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活動した公家であり、その美貌や彼を囲む物語から「天下無双の美男」と称されました。初名は範遠(のりとお)であり、権大納言・四辻公遠の子として生まれました。教利は公家の中でも特異な存在で、彼のスタイルやファッションは当時の京都で大流行しました。

教利と事件

猪熊教利は、彼が主導した「猪熊事件」によって宮中での大騒動の中心人物となりました。この事件は、教利と女官との密通が発覚したことから始まり、多数の関与者を巻き込む形で拡大しました。事件により天皇を激怒させ、その結果、教利は徳川家康に流罪にされるという厳しい処罰を受けました。教利はその美しさから多くの女性に好まれ、彼のファッションは「猪熊様」として称され、流行の兆しを見せました。

歴史的背景

教利が生きた時代は、戦国時代から江戸時代初期にかけての不安定な時期であり、公家と武士の関係が変わりつつありました。教利の活動は、特に公家の地位や役割がどのように変化していったのかを示す一例とも言えます。後陽成天皇の廷臣としての役割も果たし、江戸時代の公家文化において重要な存在となりました。

結論

猪熊教利は、その美貌だけでなく、その生涯においてさまざまな事件を引き起こすなど、歴史に名を刻んだ人物です。彼の影響は当時の文化や社会にも大きな影響を与えました。

猪熊教利は、その美貌に加え、特に激しい女性問題で知られることで、宮廷内での権力関係にも深い影響を及ぼしました。教利は、政仁親王への供奉や、天皇主催の行事に参加する一方で、女官との密通を繰り返すなど、政治的なスキャンダルを引き起こしました。さらに、教利の宮廷内での不正行為は、幕府が公家の支配権を強化する一因ともなり、新たに制定された「禁中並公家諸法度」の背景となりました。これは、後の公家制度に大きな影響を与えることになります。教利の事件は単なるスキャンダルに留まらず、日本の封建制度における公家の位置を見直す契機ともなったのです。彼の死後、教利の存在を記録として残そうとした関係者がいた一方で、教利の行動を隠蔽しようとする動きもあり、その影響は彼の血族や関連家系にまで及びました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】