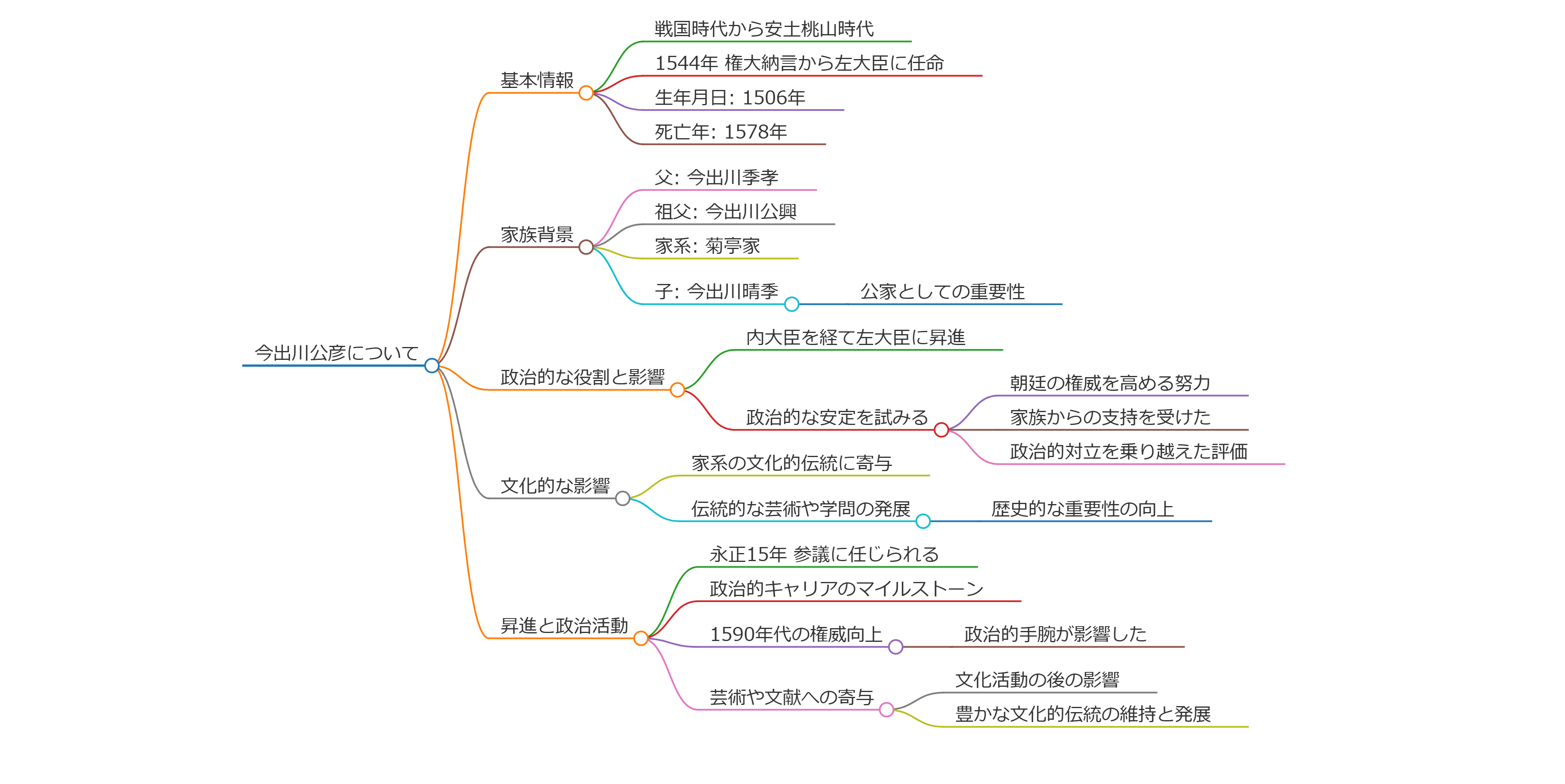

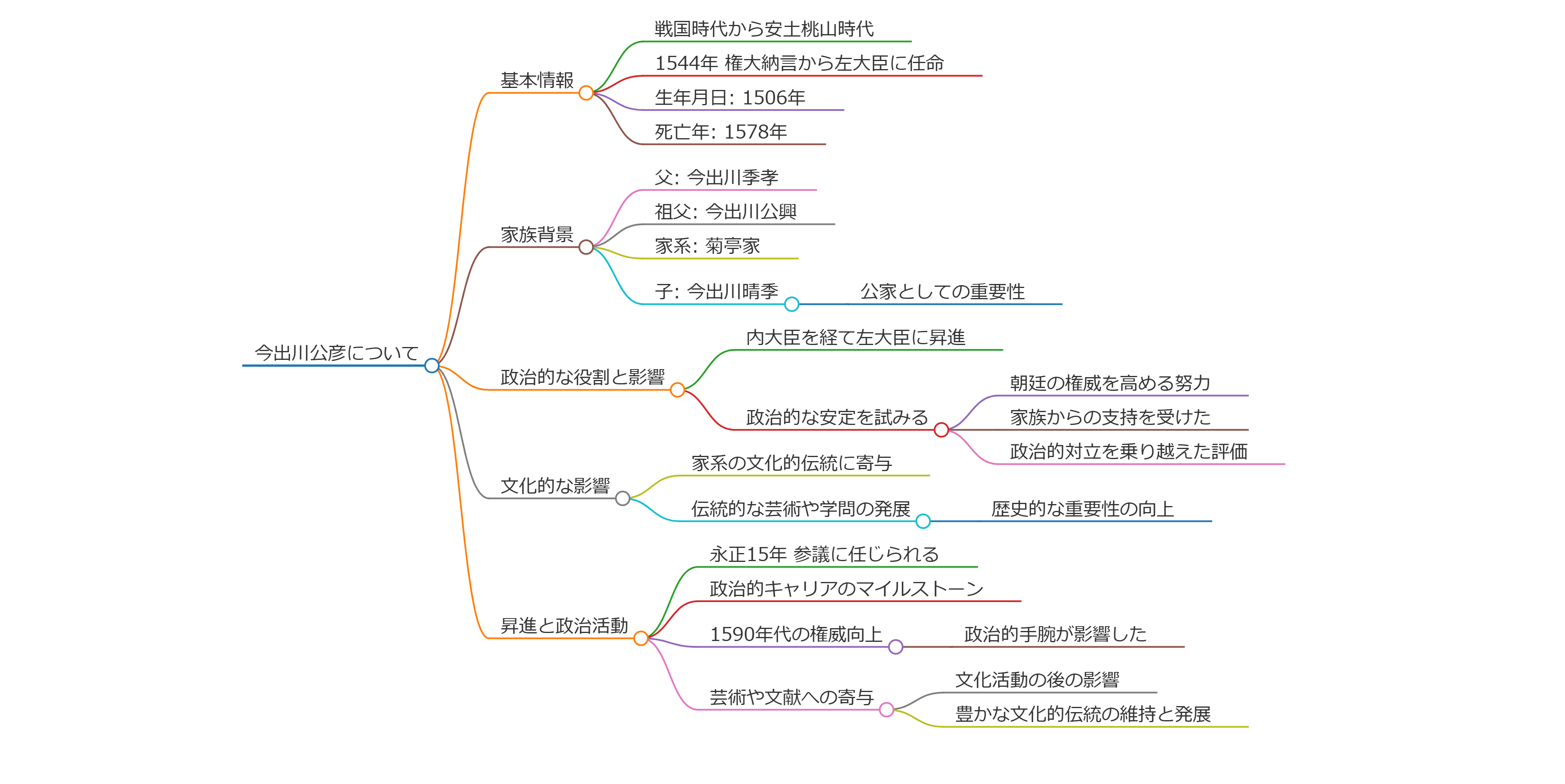

今出川公彦について

今出川公彦(いまでがわ きんひこ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した公卿です。1544年には権大納言から左大臣に任じられ、極めて高い官位を持つ政治家でした。彼は永正3年(1506年)に生まれ、天正6年(1578年)に亡くなりました。

家族背景

彼の父親は権大納言の今出川季孝であり、祖父は今出川公興です。彼の家系は菊亭家としても知られ、清華家の一部に位置づけられています。今出川公彦の子は今出川晴季(菊亭晴季)であり、彼もまた公家として重要な役割を果たしました。

政治的な役割と影響

公彦は内大臣を経て左大臣に昇進し、戦国時代の混乱の中で政治的な安定を試みました。彼の政権下では、朝廷の権威を高める努力が行われ、彼自身がその中心的な役割を果たしました。特に、家族からの支持を受けながら権力を維持し、多くの政治的な対立を乗り越えたことが評価されています。

文化的な影響

また、公彦は彼の家系の文化的伝統にも寄与しました。特に、菊亭家が続けた伝統的な芸術や学問の発展に重要な役割を果たしたことは、彼の歴史的な重要性をさらに高めています。

公彦は永正15年(1518年)に参議に任じられ、内大臣を経て左大臣に就任したことが明記されています。このような昇進は、彼の政治的キャリアの中で重要なマイルストーンでした。彼の経歴において、特に1590年代にかけて朝廷の権威を高める努力が注目され、同時に彼の政治的手腕が関与した事件や動乱も少なからず影響していました。

彼の治世中、政治の安定を図るだけでなく、芸術や文献にも寄与しており、彼が推進した文化活動は後の時代においても影響を与えました。特に、彼の家系が持つ豊かな文化的伝統は、彼の意思や活動によって維持され、発展を見せました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】