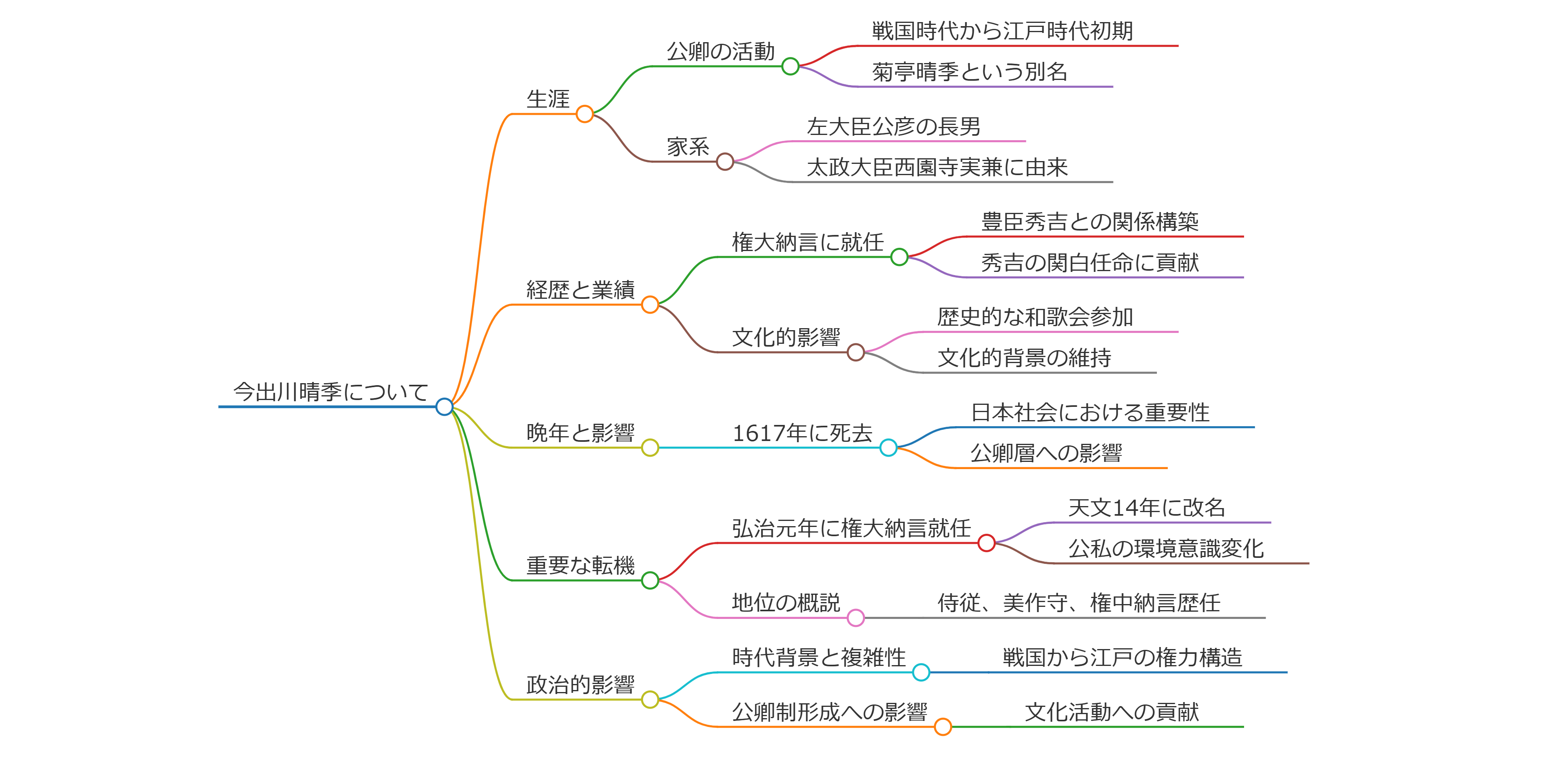

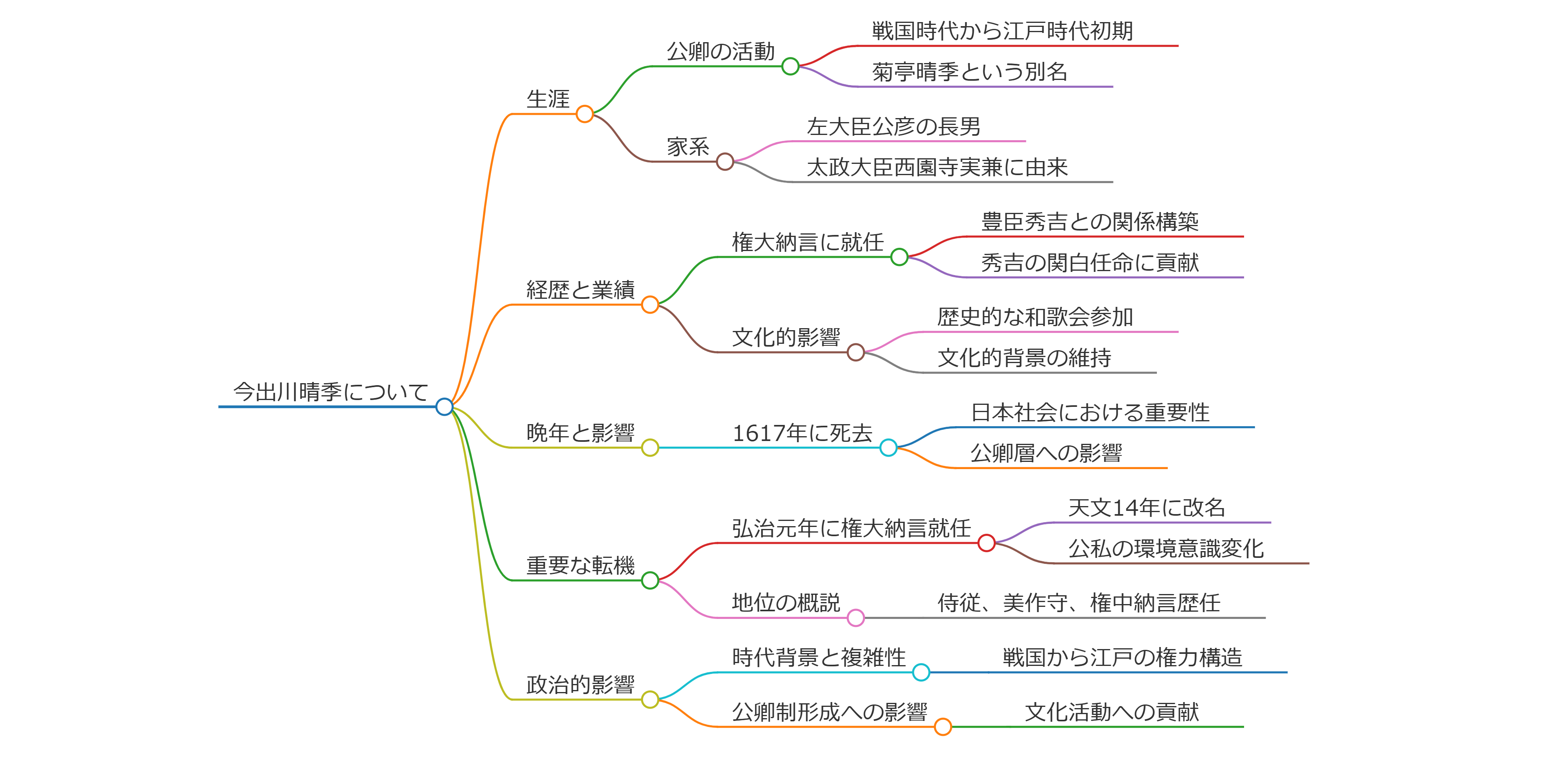

今出川晴季について

今出川晴季(いまでがわ はるすえ)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した公卿であり、特にその地位と影響力から知られています。彼は菊亭晴季(きくてい はるすえ)としても知られ、左大臣公彦の長男であり、初名は実維(さねつぐ)でした。

経歴と業績

今出川晴季は、さまざまな官職を歴任し、特に権大納言に就任した事で知られています。この時期、彼は豊臣秀吉と密接な関係を築き、秀吉が関白に任命される際にも重要な役割を果たしました。

また、彼は多くの歴史的な和歌会にも参加し、名家に由来する文化的影響を持ち続けました。彼の家系は、太政大臣西園寺実兼に遡る古い名門であり、これが彼の社会的地位や影響力に大きく寄与しています。

晩年と影響

彼は1617年に亡くなるまで、様々な文化や政治の場面で活躍し続けました。今出川晴季の存在は、当時の日本社会、特に公卿層における重要性を示す事例となっています。

今出川晴季は、弘治元年(1555年)に権大納言に就任した際、天文14年(1545年)に晴季と改名したことが重要な転機となりました。この改名は、彼の公私の環境に対する意識や、政治における役割の変化を表しています。 彼はまた、侍従、美作守、権中納言といった地位を歴任し、歴史的に見ても多才な公卿であったと言えます。晴季の半生は、時代背景として戦国時代から江戸時代初期の複雑な政治情勢の中で成り立っており、彼の行動や選択はその時代の権力構造に大きな影響を与えました。彼の業績は、後の時代における公卿制の形成や、文化的活動にも多大な影響を及ぼしています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】