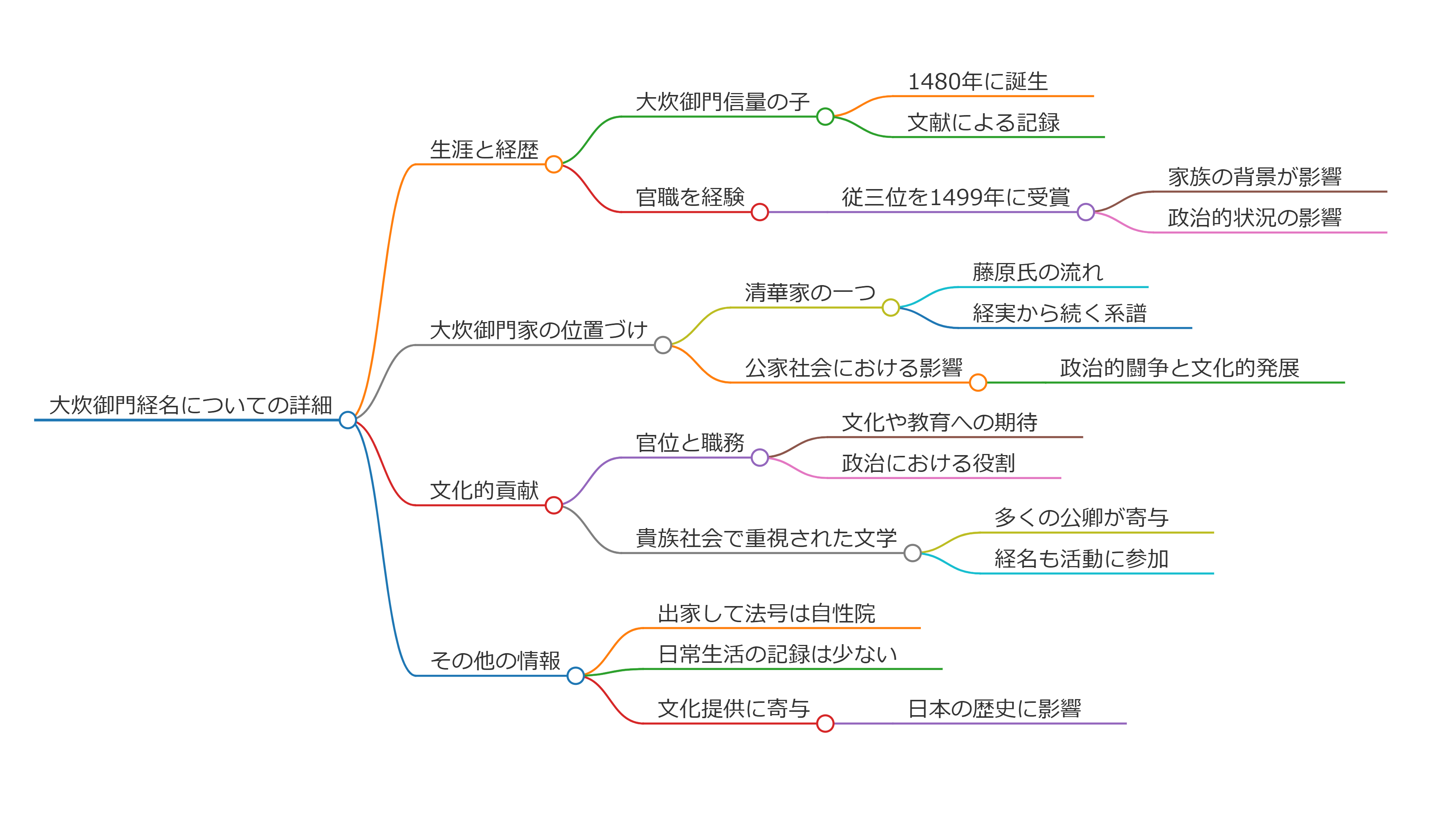

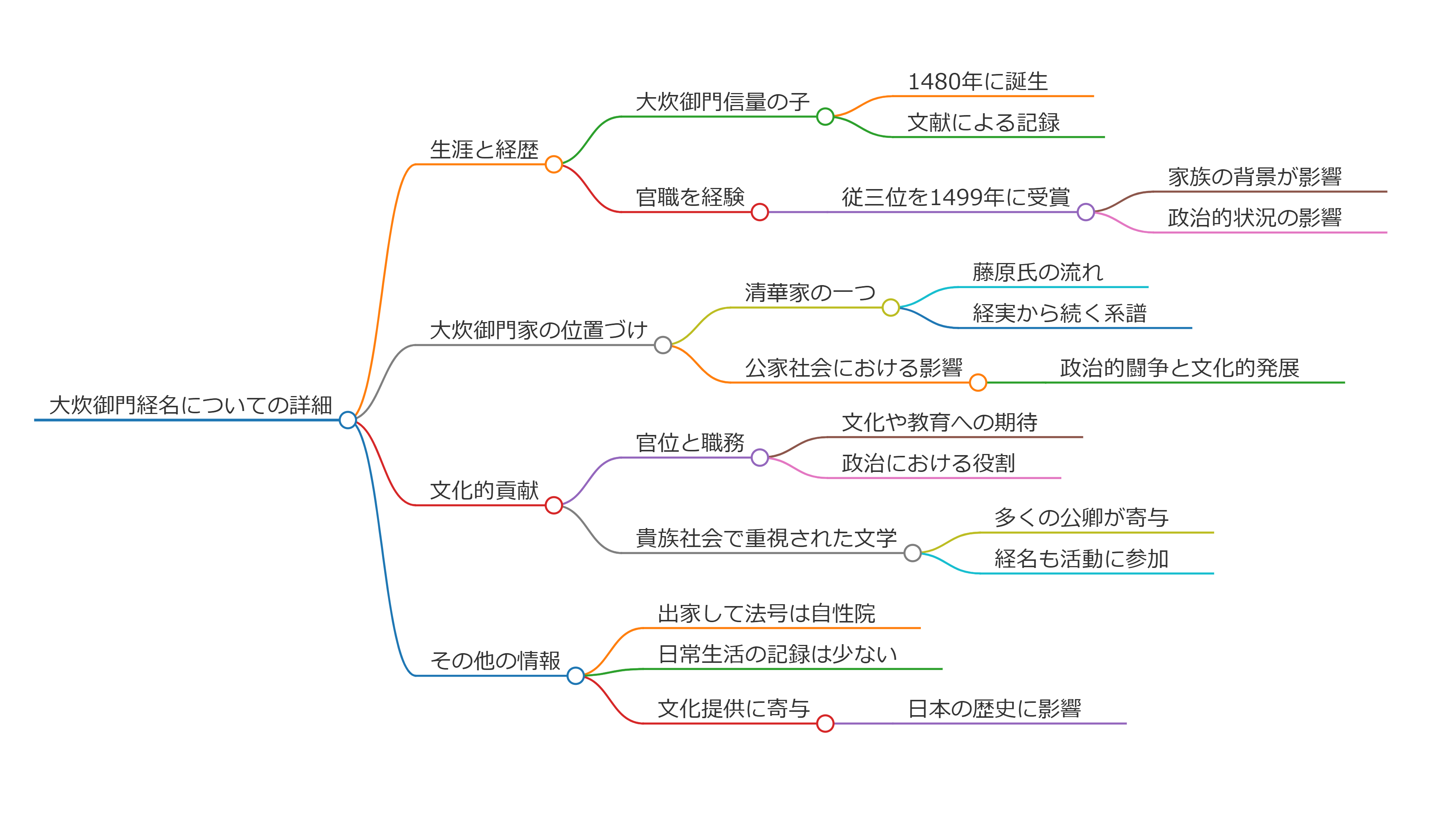

大炊御門経名についての詳細

大炊御門経名(おおいみかど つねな)は、1480年に生まれ、1553年に亡くなった戦国時代の公卿です。この名は彼の生涯において多くの影響を持ち、特にその家系において重要な位置を占めていました。

生涯と経歴

大炊御門経名は、大炊御門信量の子として生まれ、文献によると、彼は文明12年(1480年)に誕生しました。彼は平安貴族の一員として、さまざまな官職を経験し、特に従三位を明応8年(1499年)に受けています。このような地位の上昇は、彼の家族の背景や時代の政治的状況に深く根ざしています。

大炊御門家の位置づけ

大炊御門家は清華家の一つであり、その名は藤原氏の流れを引くもので、特に経実から続く系譜が重要視されます。経名の生涯は、当時の日本の公家社会において影響力を持つことから、時代の変遷に伴う政治的闘争や文化的発展と切り離せません。

文化的貢献

大炊御門経名は、彼の官位と職務を通じて、文化や教育、また政治における役割が期待されていました。彼の時代、貴族社会においては文学や芸術が重視され、多くの公卿たちがその発展に寄与しています。経名もその一員として、文化的な活動に参加していたと考えられています。

大炊御門経名は、1480年(文明12年)に誕生し、1553年(天文22年)に亡くなりました。彼の父、大炊御門信量も著名な公卿であり、この家系は藤原北家に属します。経名自身も後に内大臣、そして右大臣に昇進し、従一位にまで達しました。彼の生涯は、当時の政治的な動乱の中での公卿として重要な役割を果たしており、特に家族の地位や影響力が彼のキャリアに寄与しました。\n\nまた、経名は一時的に出家し、法号は自性院であったことが知られています。彼の日常生活や精神的な側面に関する記録は少ないものの、彼は文化提供にも寄与したとされ、日本の歴史や文化において一定の影響を及ぼしました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】