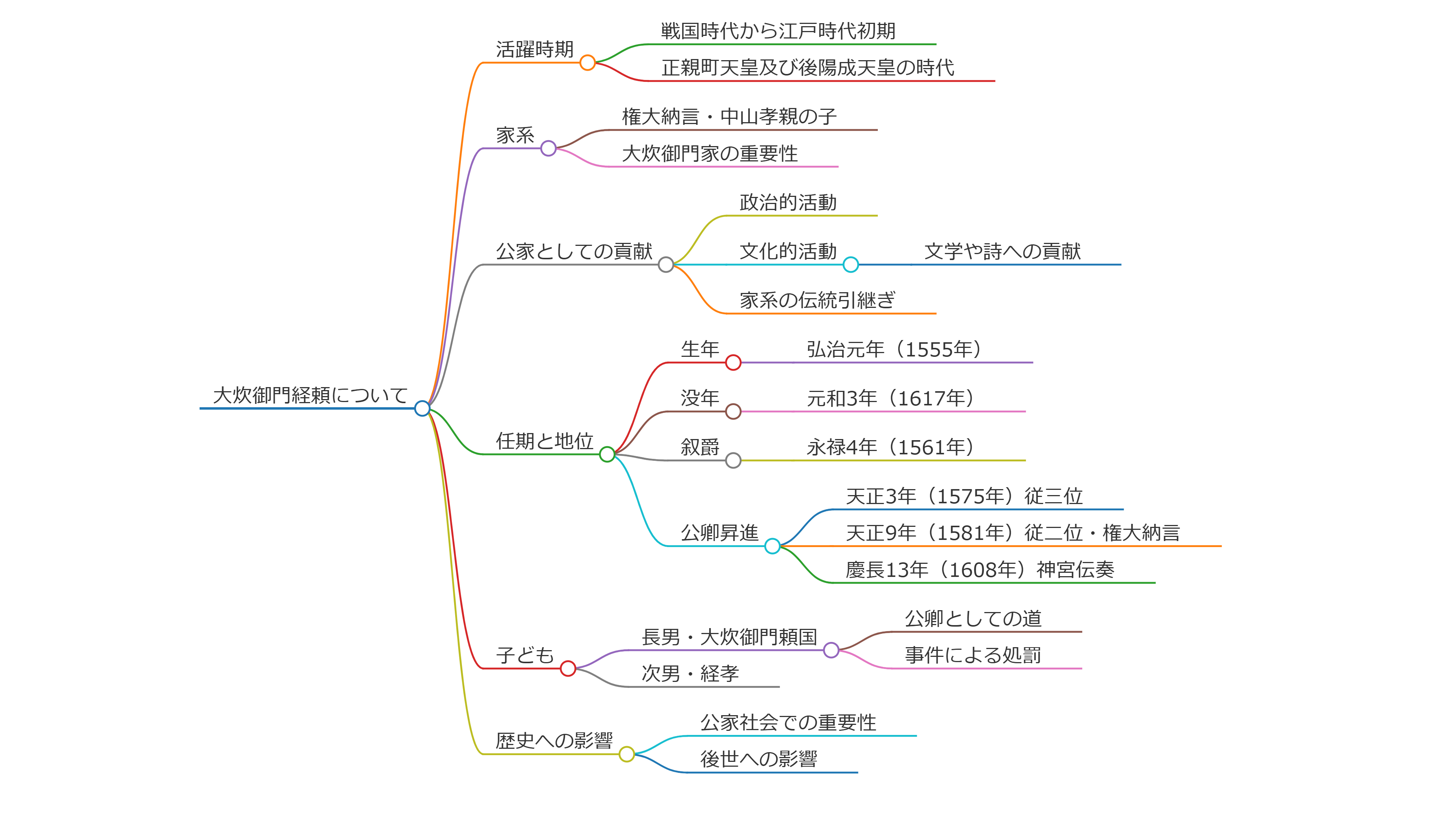

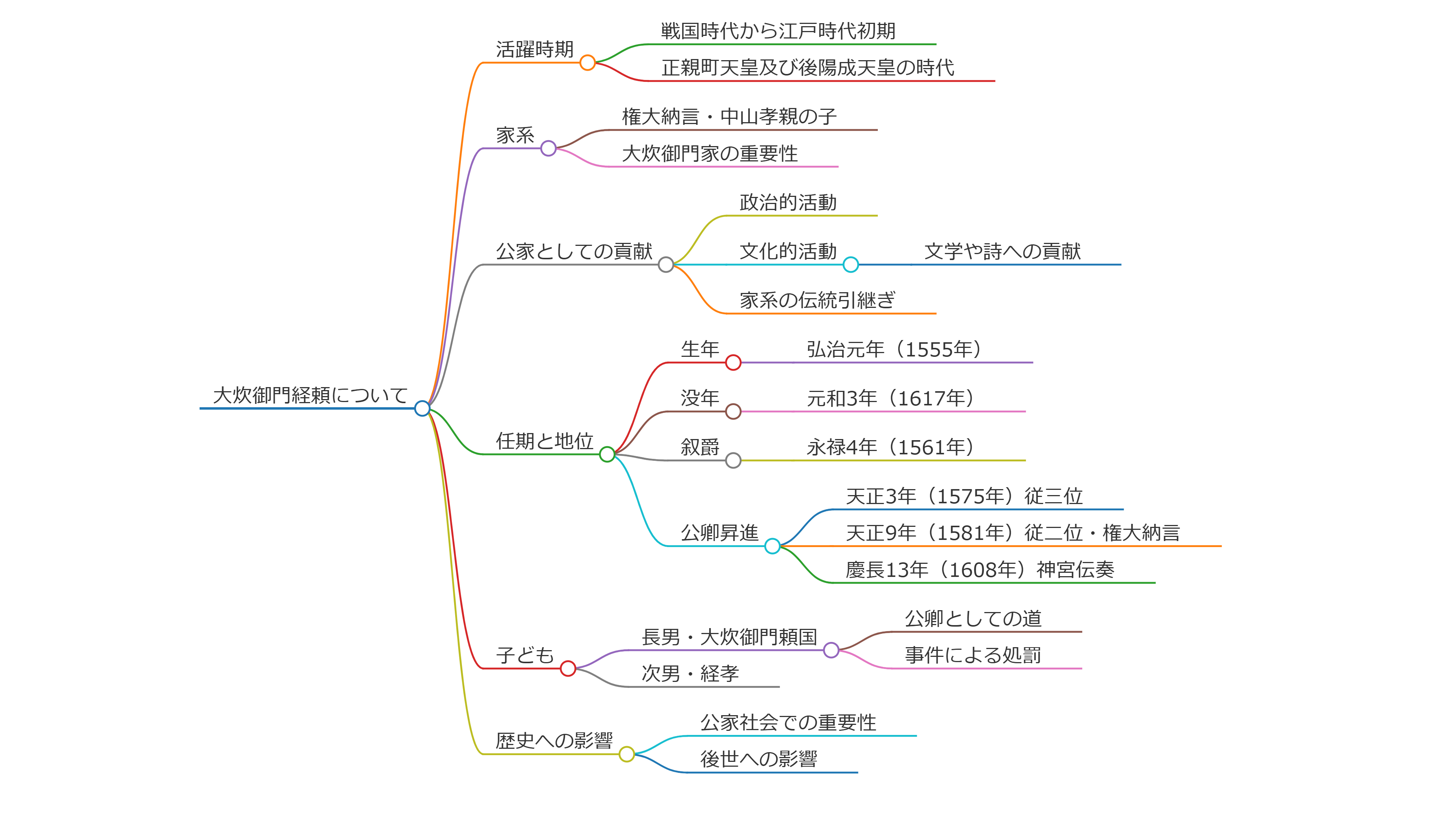

大炊御門経頼について

大炊御門経頼(おおいのみかど つねより)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した公卿であり、主に正親町天皇及び後陽成天皇の時代に功績を残しました。彼は権大納言・中山孝親の子であり、官職としては従二位・権大納言を歴任しました。彼の家系には大炊御門家があり、その重要性を考えると、彼自身も極めて著名な公家として知られています。

彼の任期中、経頼は多くの政治的、文化的な活動に従事し、特に文学や詩において貢献しました。彼はまた、大炊御門家の伝統を引き継ぎ、次世代へとつなげていきました。戦国時代の混乱期にあっても、彼は公家としての役割を全うし、朝廷の権威を維持することに貢献しました。

経頼には長男である大炊御門頼国(おおいのみかど よりくに)がいます。頼国もまた、公卿としての道を歩み、経頼からの影響を受けて育ちました。頼国は安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した公卿で、正三位に昇進し、左近衛中将に任命されるなど、その地位を確立しました。

このように、大炊御門経頼は日本の公家社会において重要な位置を占めており、彼の家系は今なお歴史的な関心を集めています。彼の功績は後世にも影響を与え続けており、歴史的な研究においてもその重要性が強調されています。

大炊御門経頼は弘治元年(1555年)に生まれ、元和3年7月18日(1617年8月19日)に亡くなりました。彼は永禄4年(1561年)に叙爵し、天正3年(1575年)に従三位の位を得て公卿になりました。その後、天正9年(1581年)には従二位・権大納言の地位に就き、天正16年(1588年)には再任されました。また、慶長13年(1608年)には神宮伝奏に任命されています。

経頼は、主君である正親町天皇と後陽成天皇に仕えたことから、当時の公家社会における地位を確固たるものにしました。また、彼の家系が大炊御門家の17代当主であることも非常に重要です。このような背景があるため、彼の政治的影響力や文化的貢献は大河時代を通じて語り継がれています。彼の子どもには、長男の頼国と次男の経孝がいます。頼国は公卿としての地位を継ぎ、最終的には処罰される事件も引き起こしましたが、その大炊御門家の名を保持し続けました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】