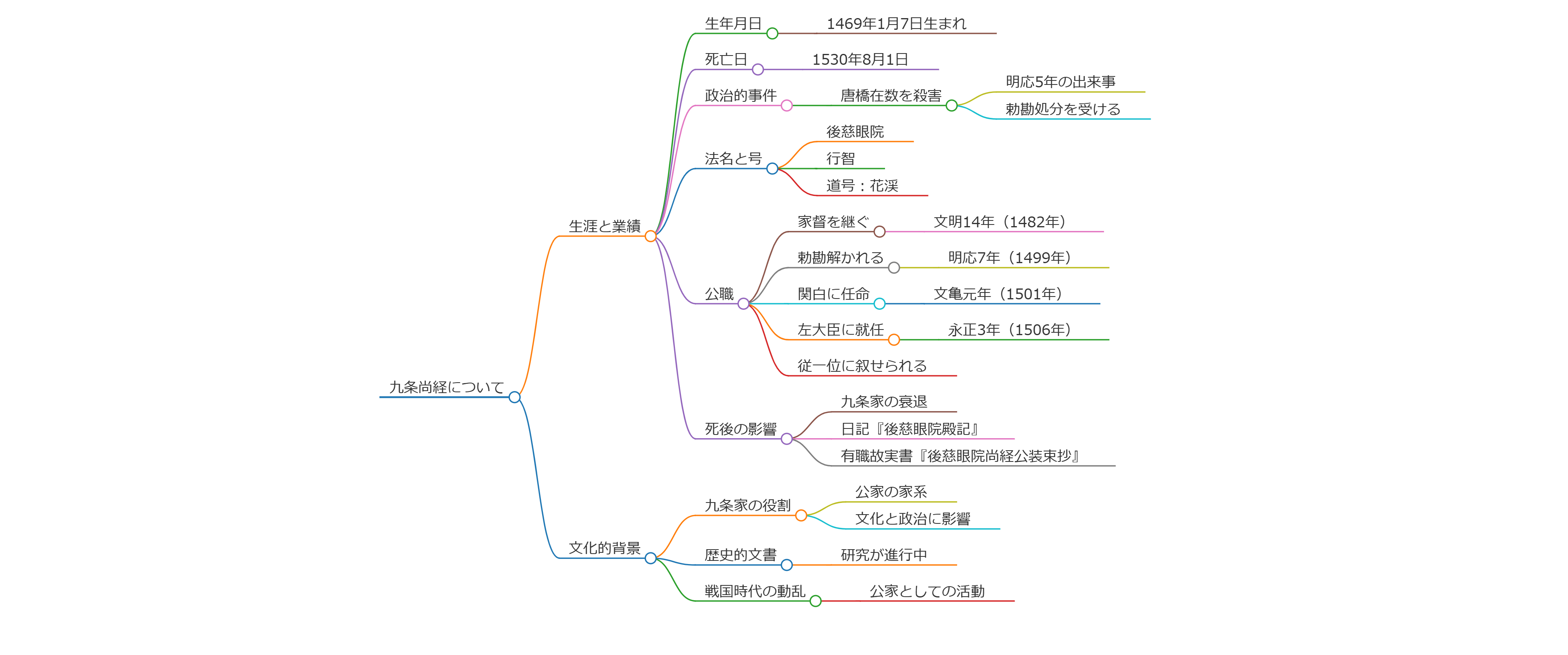

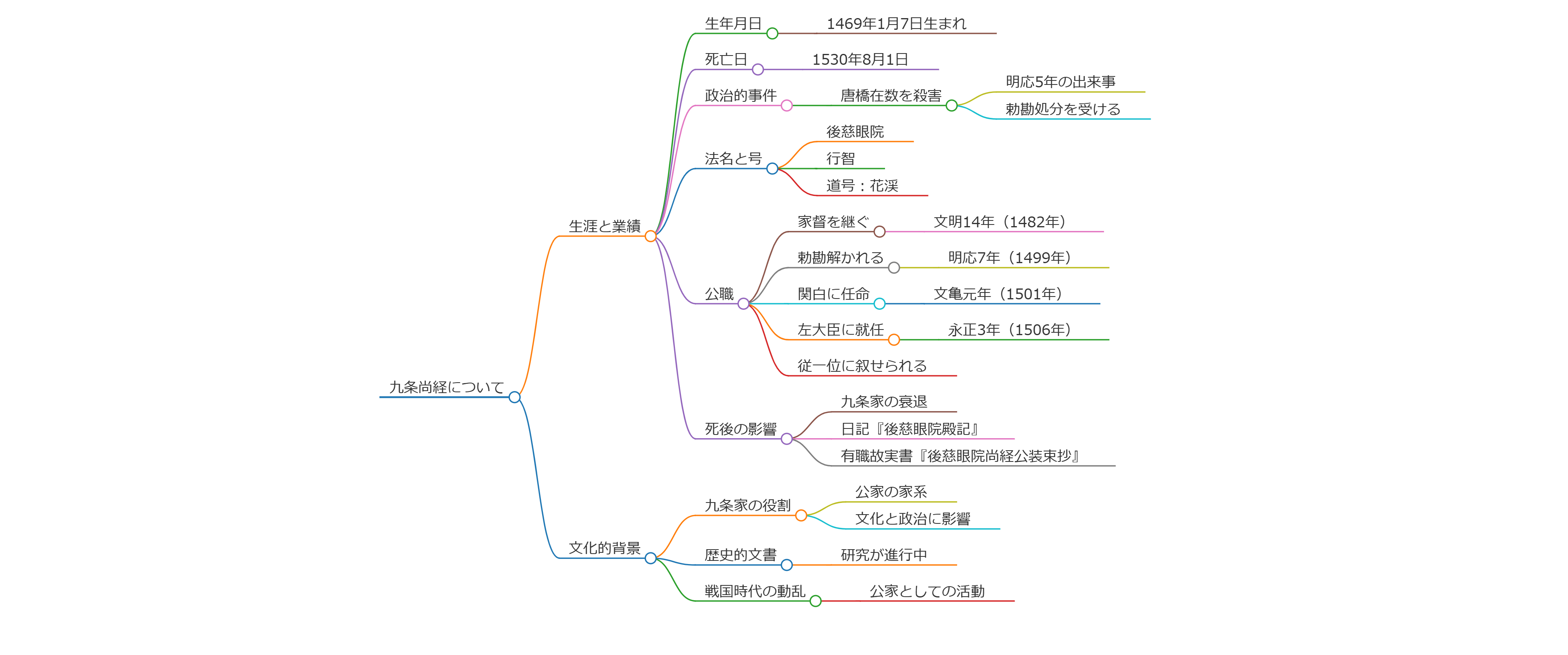

九条尚経について

九条尚経(くじょう ひさつね)は、1469年1月7日に生まれ、1530年8月1日に亡くなった室町時代・戦国時代の著名な公卿です。彼は九条家の第15代目当主であり、先代当主である父・九条政基の長男です。彼の母親は従三位の智子(姓不明)です。

生涯と業績

尚経は、いくつかの重要な歴史的事件に関与しました。例えば、彼は明応5年に父と共に執事の唐橋在数を殺害し、その結果として勅勘処分を受けることになります。この処分は、彼の政治的キャリアに大きな影響を与えました。

さらに、彼は「後慈眼院」と号し、法名は「行智」です。道号は「花渓」とされ、これが彼の文学的または宗教的活動を示す一因とも言われています。

文化的背景

九条家は、室町時代の中で重要な役割を果たした公家の家系であり、特に文化や政治において影響力を持っていました。尚経の生きていた時代は、戦国時代の動乱期であり、彼の公家としての活動はそんな時代にあっても重要視されました。

彼に関連する資料や文書も多く存在し、学術的に研究が進められています。

尚経は、文明14年(1482年)に家督を継ぎ、明応7年(1499年)に勅勘が解かれた後、文亀元年(1501年)に関白に任命されました。これにより、彼は当時の政治的な影響力を持つ者としての地位を確立します。また、永正3年(1506年)に左大臣に就任し、翌年には従一位に叙せられました。彼の死は、九条家のさらなる衰退を象徴する出来事であり、彼の生涯はその時代背景を如実に反映しています。尚経は、日記『後慈眼院殿記』や有職故実書『後慈眼院尚経公装束抄』を著し、室町時代の公家社会や当時の風俗を理解するための重要な資料を残しました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】