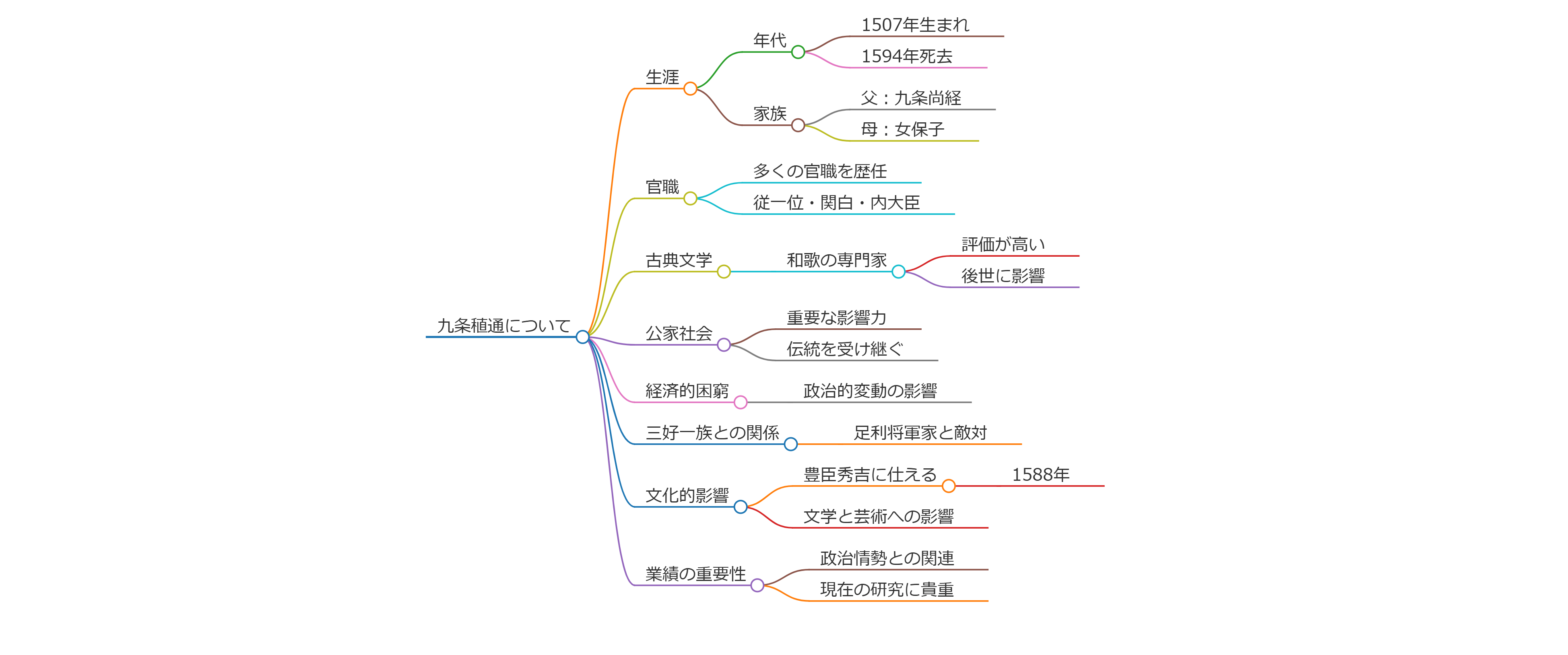

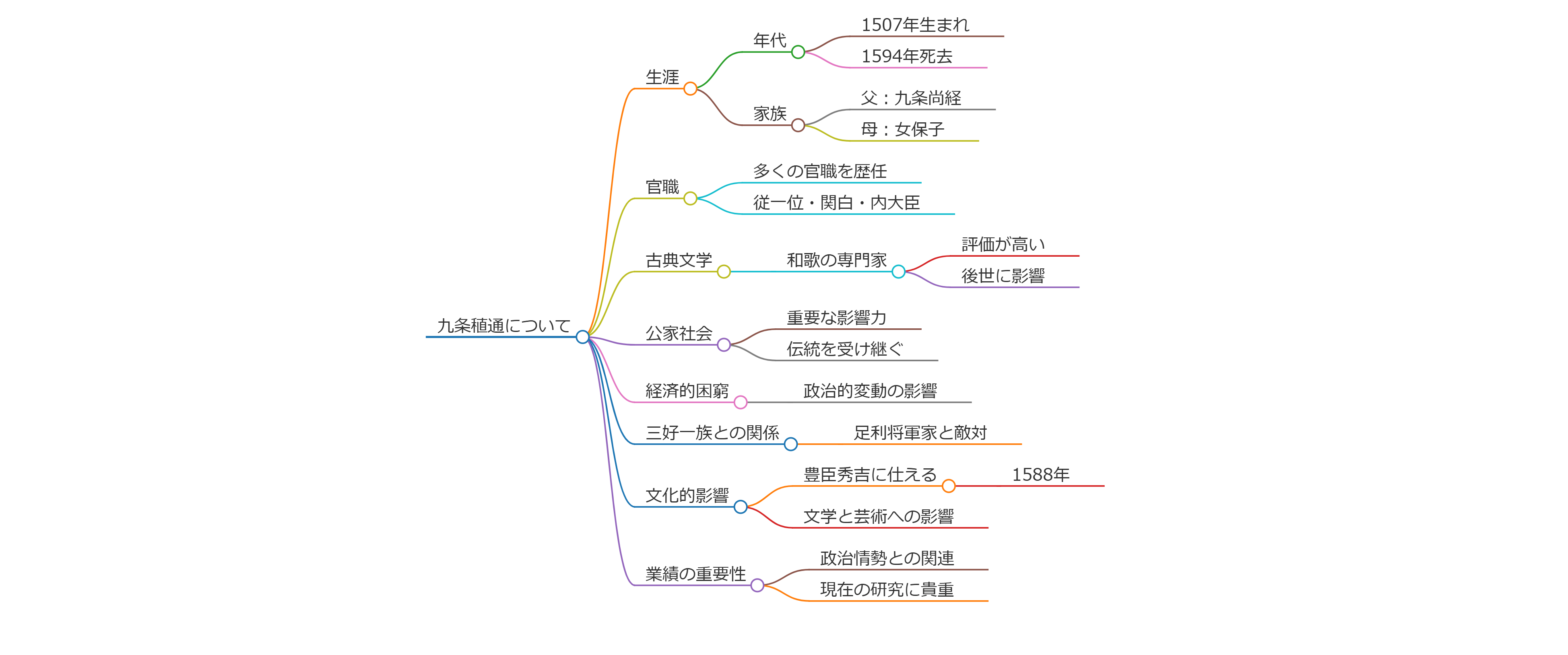

九条稙通について

九条稙通(くじょう たねみち)は、1507年から1594年まで生きた戦国時代から安土桃山時代にかけての日本の著名な公卿および古典学者であり、左大臣の九条尚経の子です。彼は生涯において多くの官職を歴任し、最終的には従一位・関白、内大臣の地位に至りました。

彼は古典文学においても評価されており、特に和歌の分野で知られています。彼の影響力は、特に公家社会において重要であり、彼の家庭は古典学者としての伝統を受け継いでいました。経済的には困窮した時期もあり、その背景には政治的な変動が影響していたとされます。

また、彼は三好一族との関係においても注目され、足利将軍家と敵対する立場にあります。その後の歴史的な流れの中で、彼の行動や立場は多くの歴史家や研究者により取り上げられています。九条稙通の生涯は、日本の歴史において非常に興味深いテーマであり、彼の研究や業績は現在も注目されています。

彼の具体的な業績や活動に関しては、文学的な作品だけでなく、当時の政治情勢や文化的背景と結びつけて理解される必要があります。彼の作品は、現在も文学や歴史の研究において貴重な資料とされています。

九条稙通は、永正4年(1507年)1月11日に生まれ、1594年に死去しました。彼の母は、三条西実隆の娘である女保子です。また、彼は天文2年(1533年)に関白および氏長者に就任しましたが、その翌年には困窮のために未拝賀のままとなりました。

九条家は古典学の伝統を持つ家系であり、彼の父・九条尚経も著名な公卿でした。九条稙通自身も、歌学の専門家として知られ、特に「和歌」の完成度が高いと評価されています。彼の作品は、後の時代の詩に多大な影響を与えました。

また、彼は1588年に武士の身分の者として豊臣秀吉に仕えました。この関係は、当時の文化的なルネサンスとも関連しており、日本の文学や芸術に広く影響を与えました。彼の業績は、後の文人たちに多くの刺激を与え、平安時代の伝統的な文学スタイルに現代的な解釈を持ち込む結果をもたらしました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】