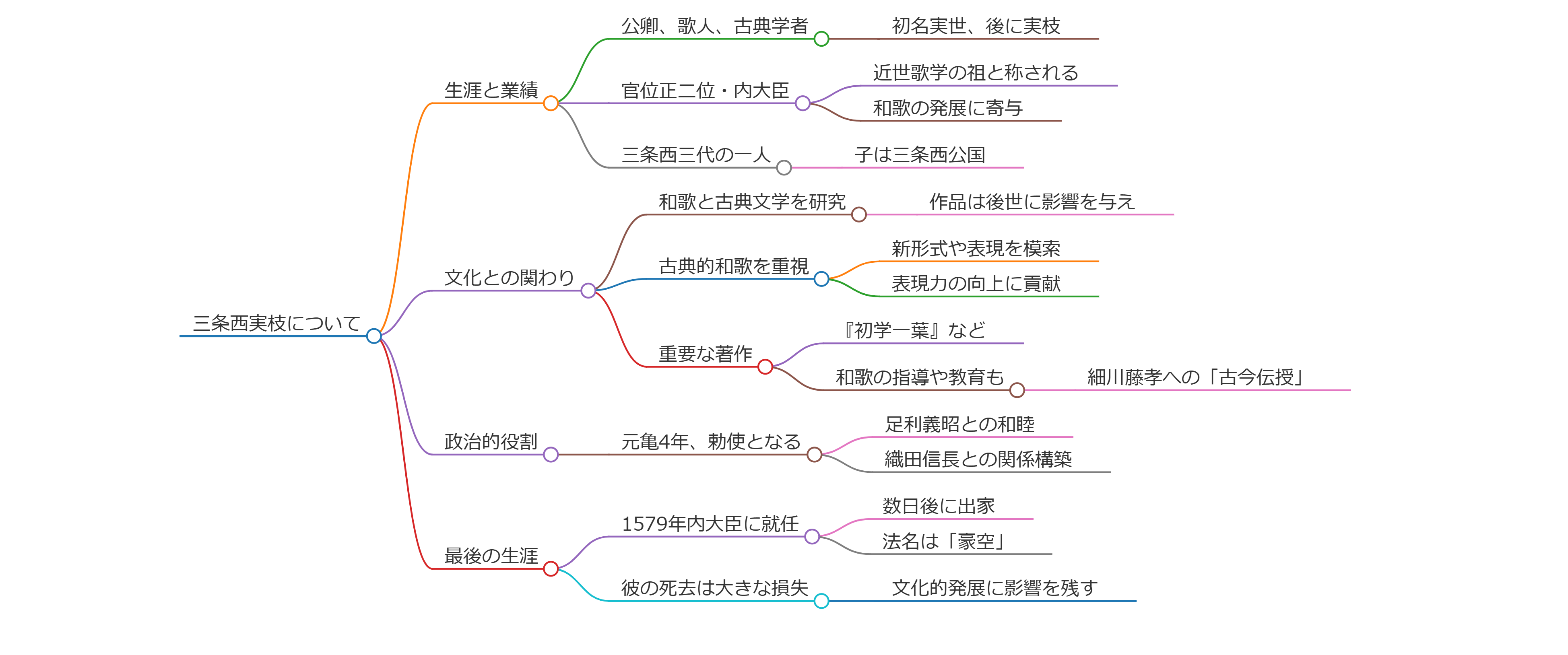

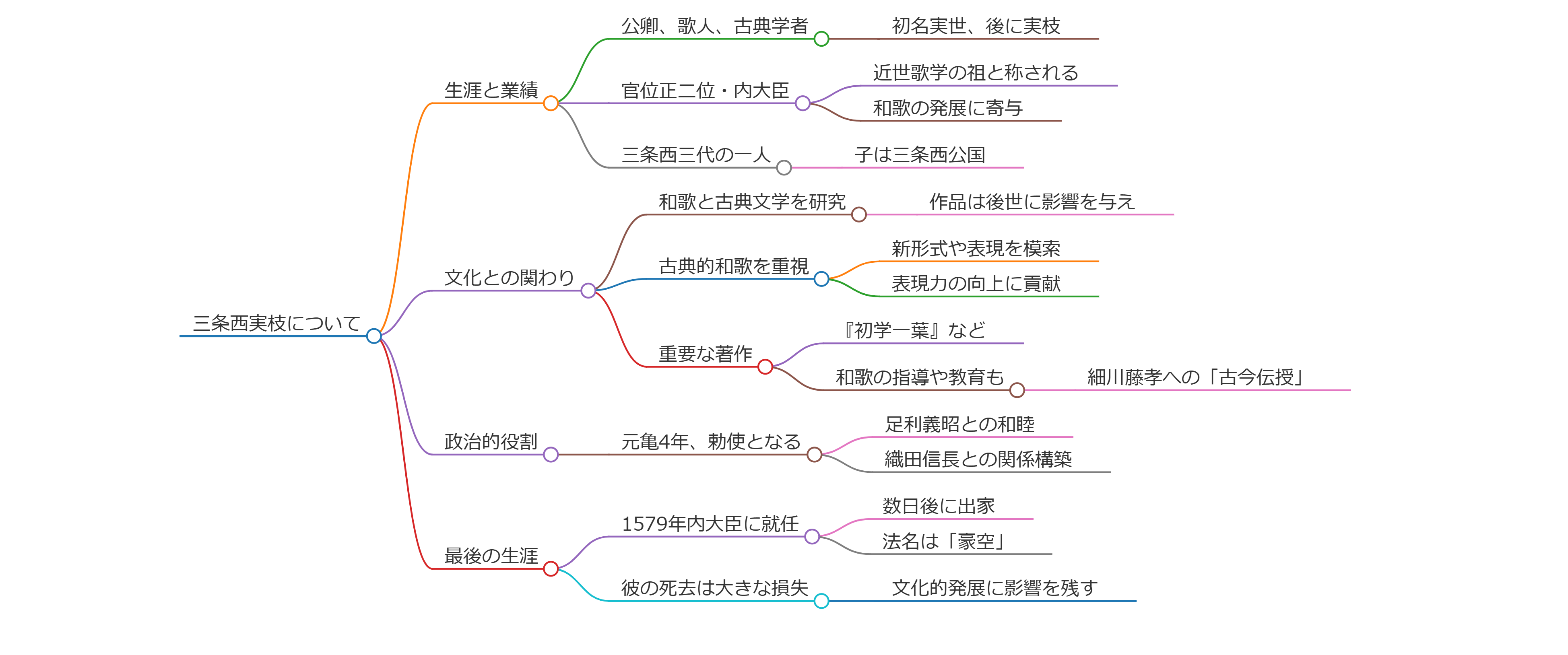

三条西実枝について

三条西実枝(さんじょうにし さねき、1511年 - 1579年)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した公卿、歌人、古典学者です。彼は右大臣の三条西公条の子であり、三条西実隆の孫にあたります。

生涯と業績

実枝は、公卿としての地位とともに、優れた歌人として知られています。彼の名は初名が実世(さねよ)であり、後に実枝(さねき)に改名されました。

官位は正二位・内大臣にまで昇進し、文化的な活動においても重要な役割を果たしました。特に、近世歌学の祖とも称される彼の影響は、和歌の発展に大いに寄与しました。

実枝はまた、三条西家の伝統を継承し、実隆・公条・実枝の三代は「三条西三代」と称されています。彼の子である三条西公国もまた著名な公卿として知られています。

文化との関わり

三条西実枝の業績は、和歌の作成だけでなく、古典文学の研究にも及んでおり、彼の作品は後世の学者や歌人に多大な影響を与えました。実枝自身の詩や和歌は、彼の死後も多くの人々に読み継がれ、評価されています。

彼は、古典的な和歌の伝承を大切にし、同時に新しい形式や表現を模索する姿勢を持っていました。実枝の貢献により、和歌は一層豊かな表現力を得ました。

三条西実枝は、特に彼の和歌や古典学の分野において多くの業績を残しており、『初学一葉』や『三内口決』といった著作を手がけました。彼の影響力は、和歌の技法を新たに築くことに留まらず、和歌の指導や教育にも及んでおり、細川藤孝に対する「古今伝授」がその一例です。

生涯の中で、彼は歌人としてだけでなく、政治的な役割も果たしました。元亀4年(1573年)には足利義昭との和睦の勅使となり、織田信長との関係も構築して政界に復帰しました。

また、彼の最後には、1579年に内大臣に就任した数日後に出家し、法名を「豪空」としました。彼の死去は、当時の朝廷文化にとって大きな損失とされ、彼の影響はその後の文化的発展にも色濃く残ることとなりました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】