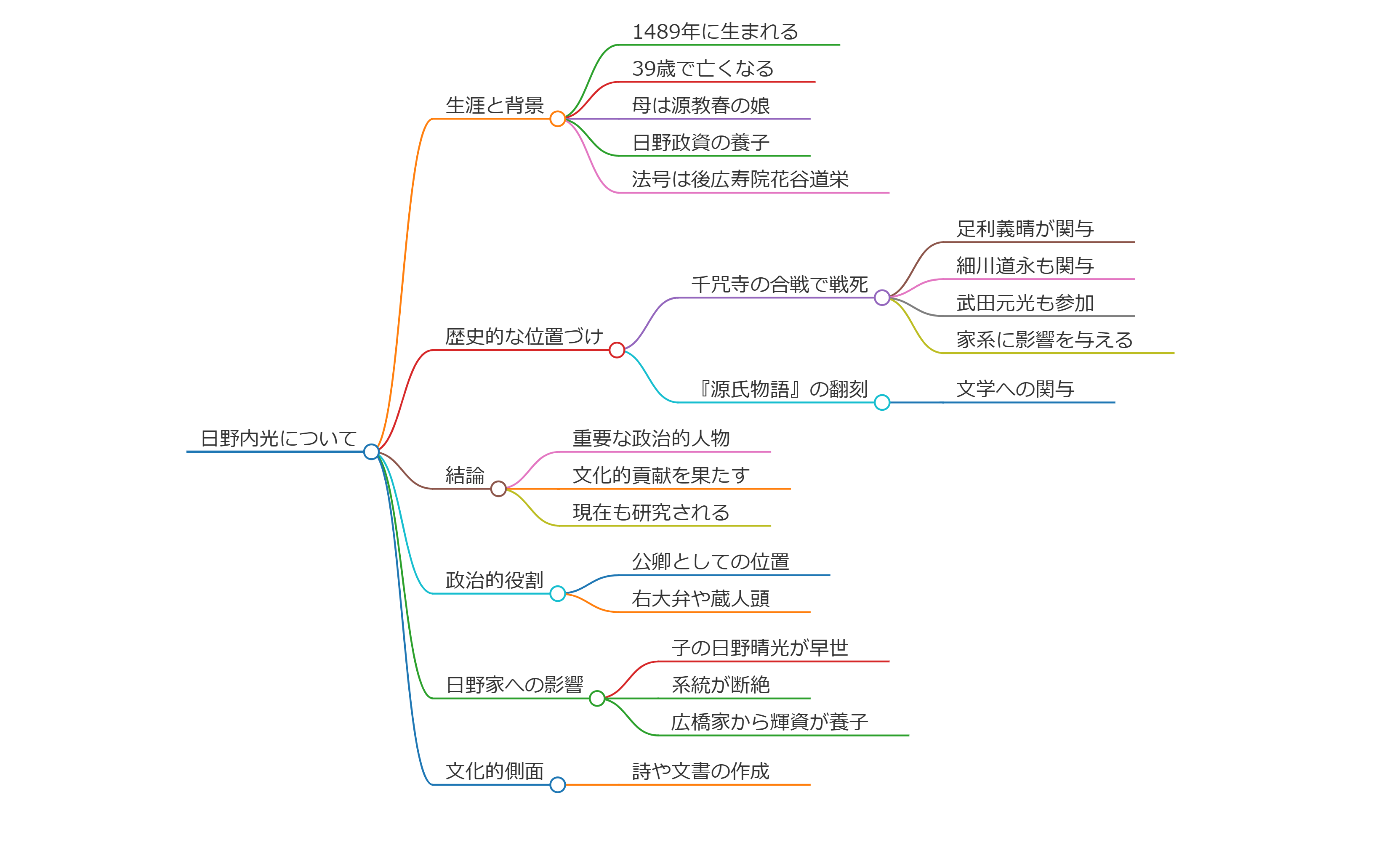

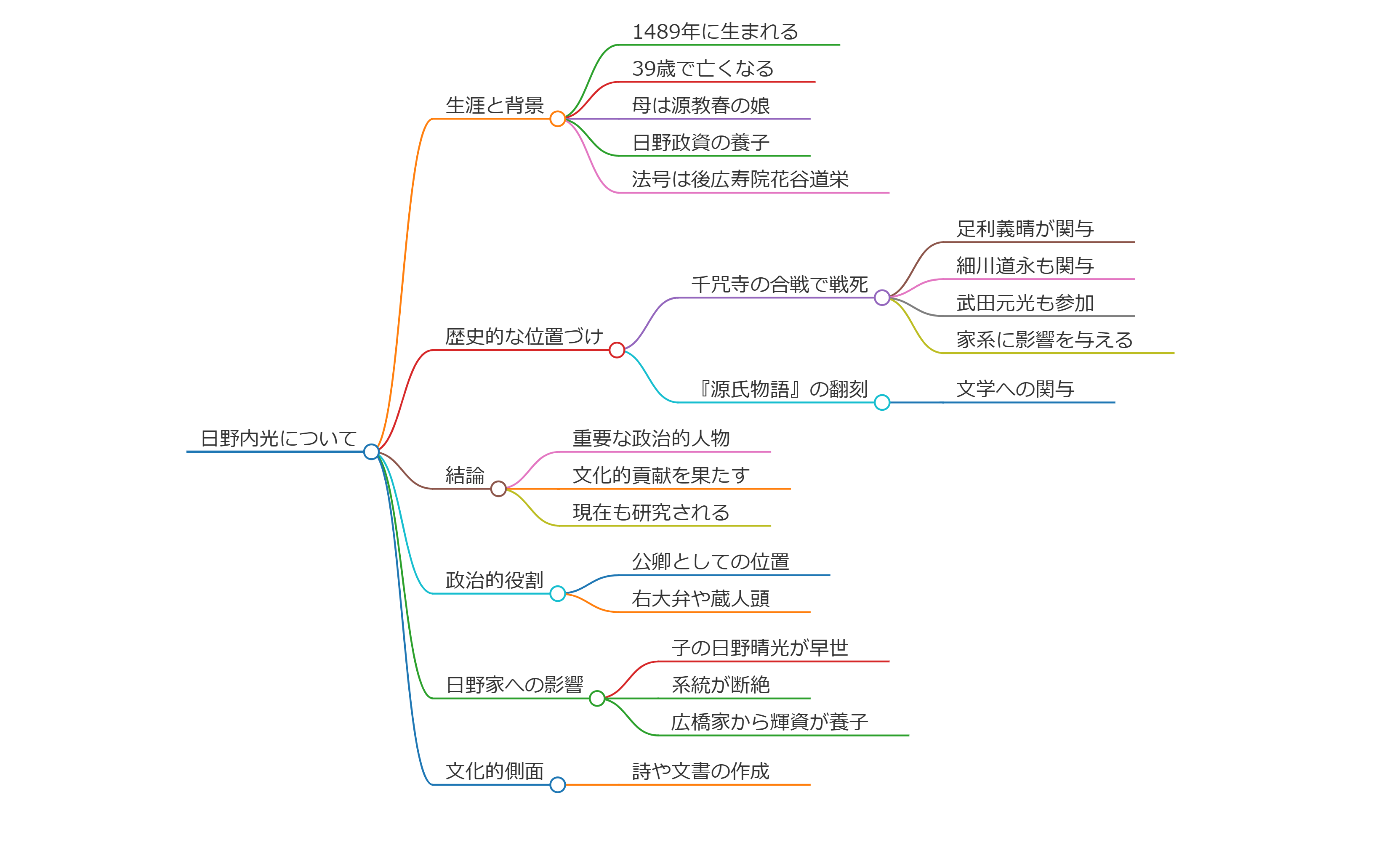

日野内光について

日野内光(ひの うちみつ)は、戦国時代の日本の公卿であり、徳大寺実淳の次男で、元名は高光および澄光でした。彼は日野家の26代当主として知られ、正三位・権大納言、後に従一位・左大臣に任じられました。

生涯と背景

日野内光は1489年に生まれ、1527年に39歳で没しました。母は下野守源教春の娘であり、彼は日野政資の養子として日野家の家督を継ぎました。彼の法号は後広寿院花谷道栄であり、彼の位階と役職は彼の政治的な重要性を示しています。

歴史的な位置づけ

日野内光は、千咒寺の合戦で戦死するまで活躍しました。この戦いでは、足利義晴や細川道永、武田元光などの重要人物が関与しましたが、日野内光はこの戦いで命を落としました。この戦死は彼の家系とその後の歴史に大きな影響を与えました。

また、日野内光は『源氏物語』の翻刻を行った際にも知られています。この著作は、彼が文学にも関与していたことを示しています。

結論

日野内光は、戦国時代の日本における重要な政治的および文化的な人物であり、その影響は現在も研究されています。

日野内光は、戦国時代における公卿として、政治的な役割だけでなく、文化的な貢献も果たした人物です。彼は、室町武家政権の将軍家に近侍しており、その中での役職には、右大弁や蔵人頭などが含まれています。大永7年(1527年)の千咒寺の合戦において戦死した際は、彼の死によって日野家は大きな影響を受け、特にその後の子である日野晴光やその子が早世したことにより、日野家の系統が断絶する結果となりました。その後、広橋家から輝資が養子に入って日野家を継ぎます。内光の文化的な側面については、彼の生涯での詩や文書の作成が知られています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】