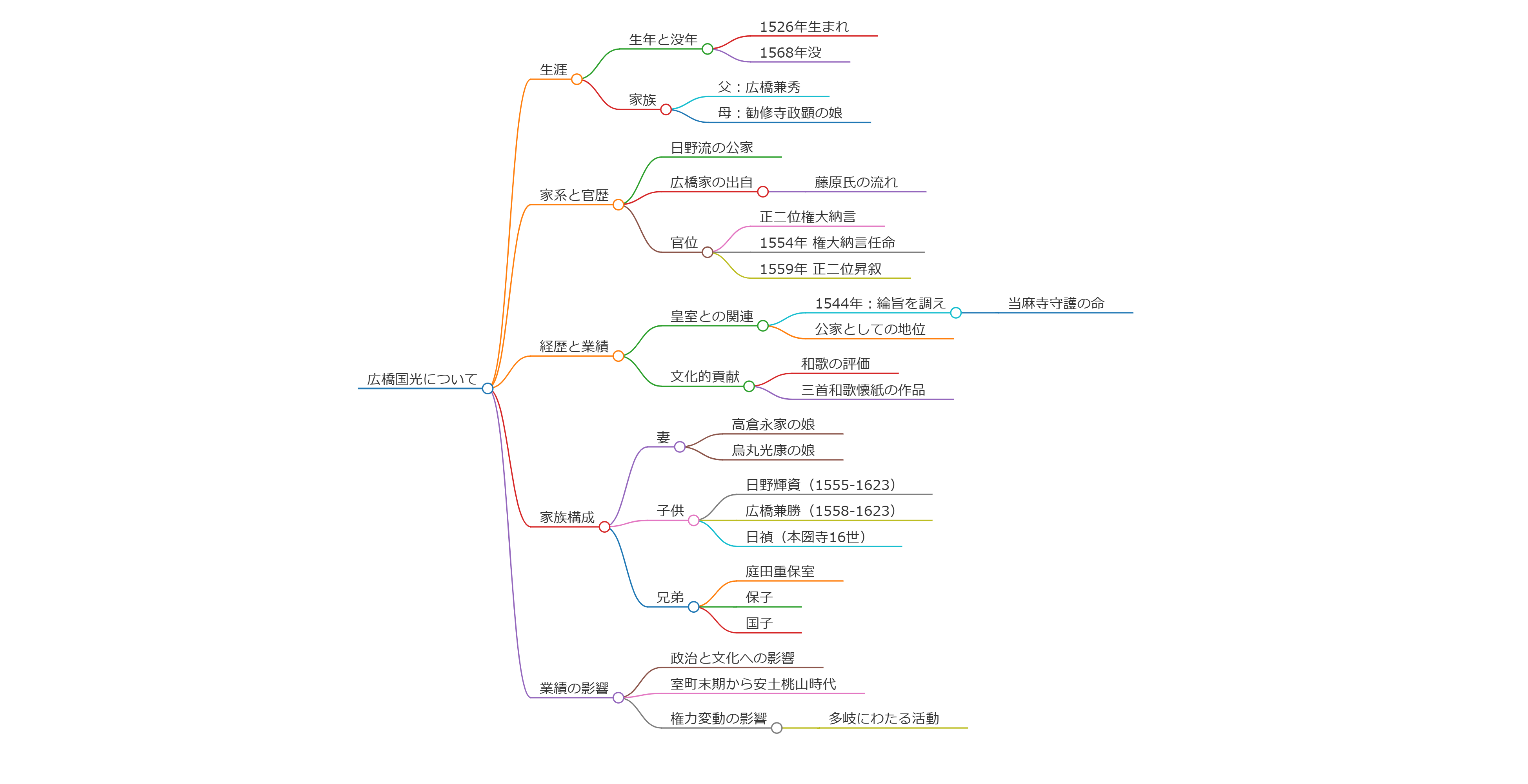

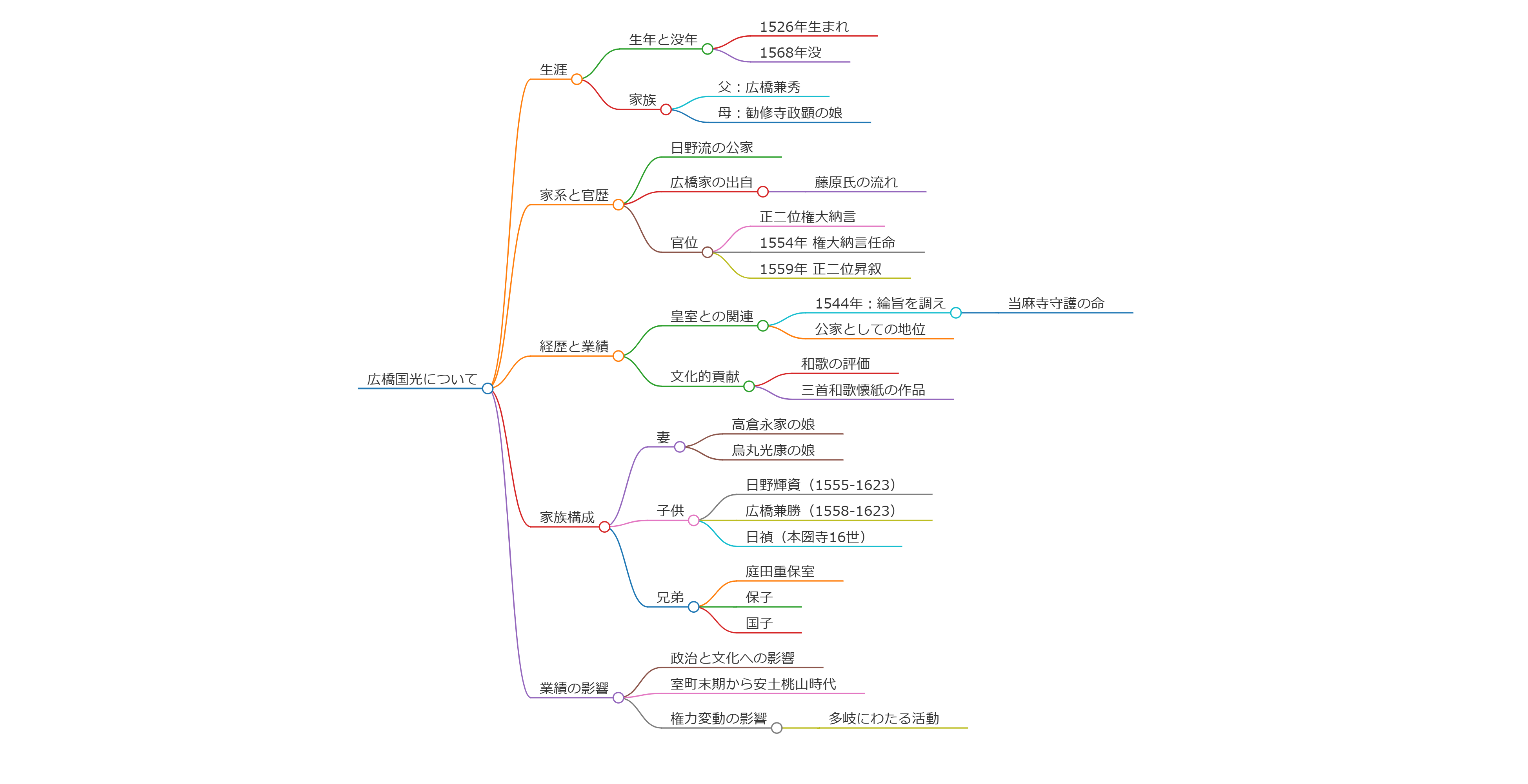

広橋国光について

広橋国光(ひろはし くにみつ)は、戦国時代の公家であり、室町幕府の時代に活動していました。彼は1526年5月19日に生まれ、1568年に没しました。父は広橋兼秀であり、母は勧修寺政顕の娘です。国光は正二位権大納言の官位を有し、正親町天皇に仕えていました。

家系と官歴

広橋国光の家系は日野流の公家であり、広橋家自体は藤原氏の流れを汲む名家です。彼の父である広橋兼秀も内大臣として知られています。国光は1554年に権大納言に任じられ、1559年には正二位に叙されています。

経歴と業績

国光は、特に皇室との関連で重要な役割を果たしました。1544年には西南院得業宛の綸旨を調え、当麻寺を守護するよう命じられています。このような活動を通じて、彼は公家としての地位を築きました。

また、彼の和歌も評価されており、三首和歌懐紙としてその作品が残されています。これにより、彼の文化的な貢献も称賛されています。

広橋国光には、妻として高倉永家の娘や烏丸光康の娘がいます。彼の子供には日野輝資(1555-1623)、広橋兼勝(1558-1623)、日禎(本圀寺16世、常寂光寺開山)などがいます。また、兄弟には庭田重保室、保子、国子がいることが知られています。国光は、法名として尊寂も称えられており、名家の一員として政治と文化の両面での影響力を持ち続けました。また、彼の業績は、室町末期から安土桃山時代初期にかけて多岐に渡ります。彼の時代には、権力の変動が多く、彼自身もその影響を受けながら、様々な活動を展開していきました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】