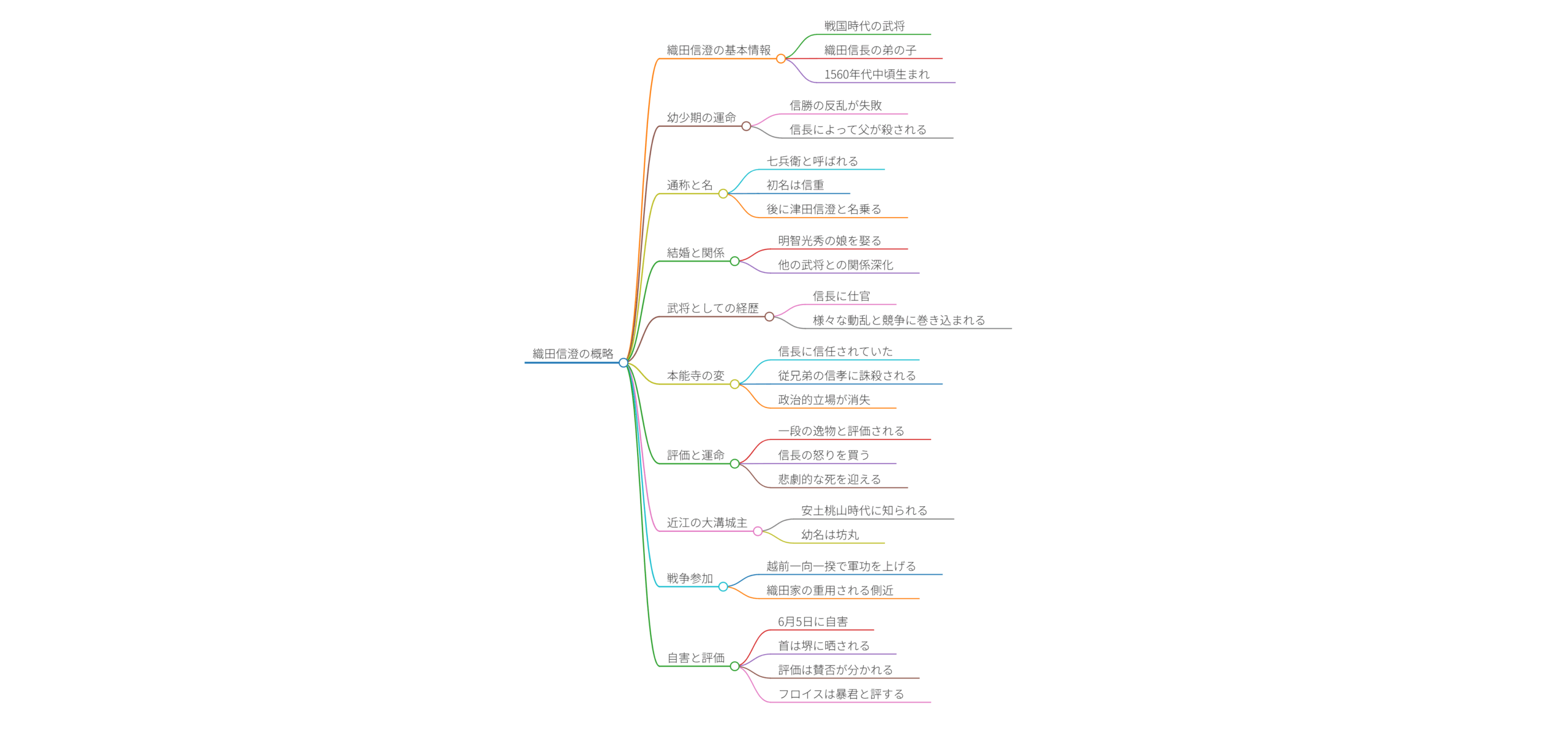

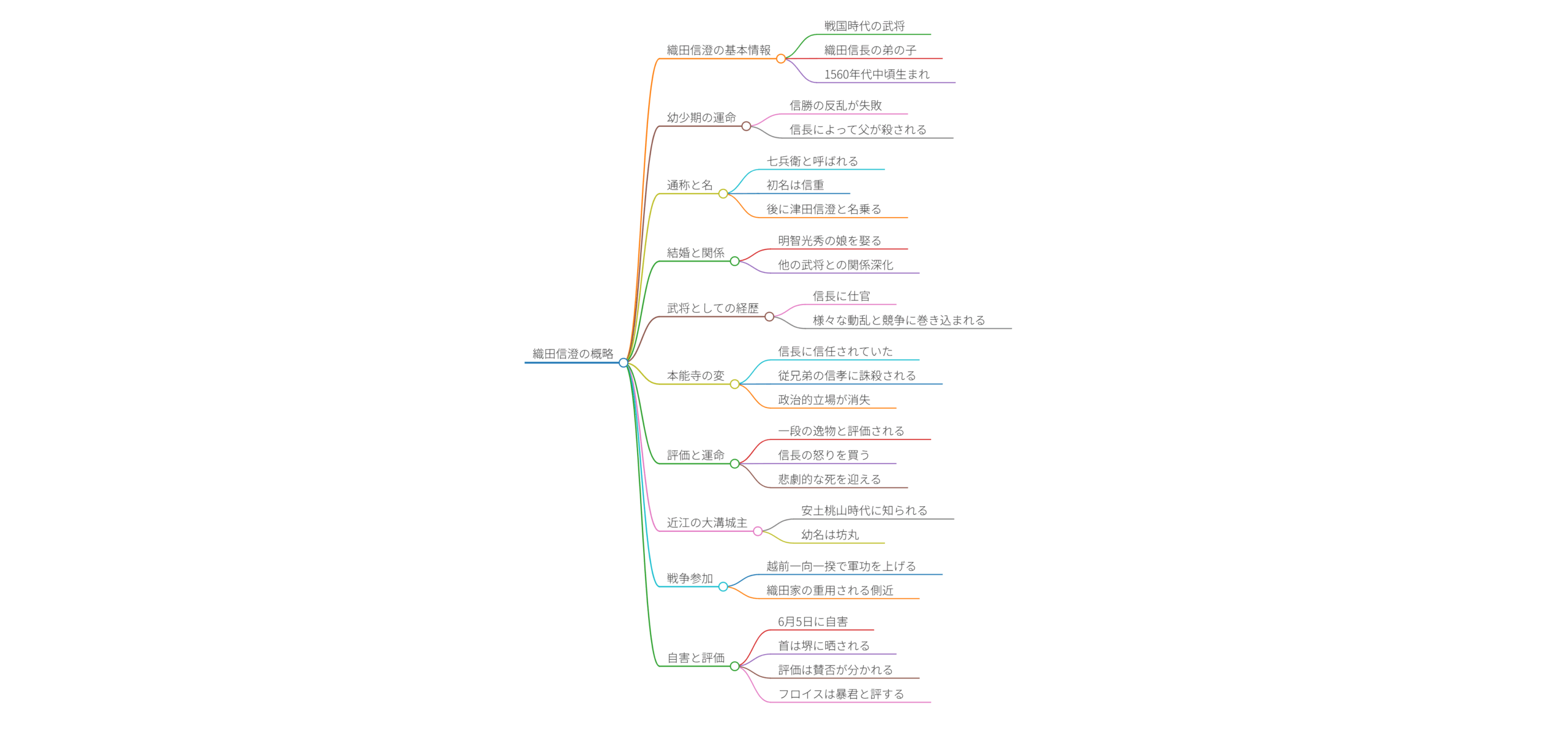

織田信澄の概略

織田信澄(おだ のぶずみ)は、戦国時代の武将で、織田信長の弟である織田信勝(勘十郎信行)の嫡男です。彼は1560年代中頃に生まれましたが、父親の信勝が信長に対抗するための反乱を起こし、これが失敗した際に信長によって殺されるという事件がありました。このため、信澄は幼少期に複雑な運命を背負うことになりました。

信澄は「七兵衛」との通称を持ち、名は信重とも言われています。また、明智光秀の娘を娶るなど、結婚によって他の武将との関係を深めることにも成功しました。彼は、父と同様に信長に仕官し、武将としての地位を築きましたが、1560年代から1570年代にかけて様々な動乱と競争に巻き込まれました。

本能寺の変

信澄は本能寺の変の際に、信長から信任されていたにもかかわらず、混乱の中で従兄弟の信孝に「謀反人」として誅殺されました。この出来事は、彼の命運を大きく変えることになり、信長の死とともに彼の政治的立場も消失しました。

信澄は戦国時代の中で、父の影響を受けながらも信長の側近として仕えたため、非常に特異な立場にあった武将の一人であり、彼の生涯は反乱や忠誠が交錯する複雑な歴史の一部を形成しています。

信澄の評価

彼は「一段の逸物」と評されるなど、一定の評価を受けていましたが、信長の怒りを買ったことからその運命は厳しく、最終的には悲劇的な死を迎えることになりました。彼の生涯は織田家の権力の変遷とともに描かれ、戦国時代の日本の複雑な人間関係を反映しています。

信澄は、初名を信重とし、後に津田信澄と名乗るようになりました。彼は安土桃山時代において、近江の大溝城主としても知られています。また、幼名は坊丸です。

彼は信長の元で多くの戦争に参加しており、その中で特に越前一向一揆の従軍において軍功を上げたことが評価されています。信澄は、信長の側近として活躍したことにより、織田家の一門衆の中で特に重用されました。

本能寺の変が発生した際、彼は岳父が光秀であったため、信孝と丹羽長秀から疑いをかけられ、彼の忠誠心に関する噂が流れました。この結果、信澄は同年の6月5日に自害したとされ、彼の首は堺に晒されました。受けた評価はさまざまで、フロイスは彼を「残酷で暴君」と評した一方で、他の記録では高い評価を受けていることが示されています。

織田信澄

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】