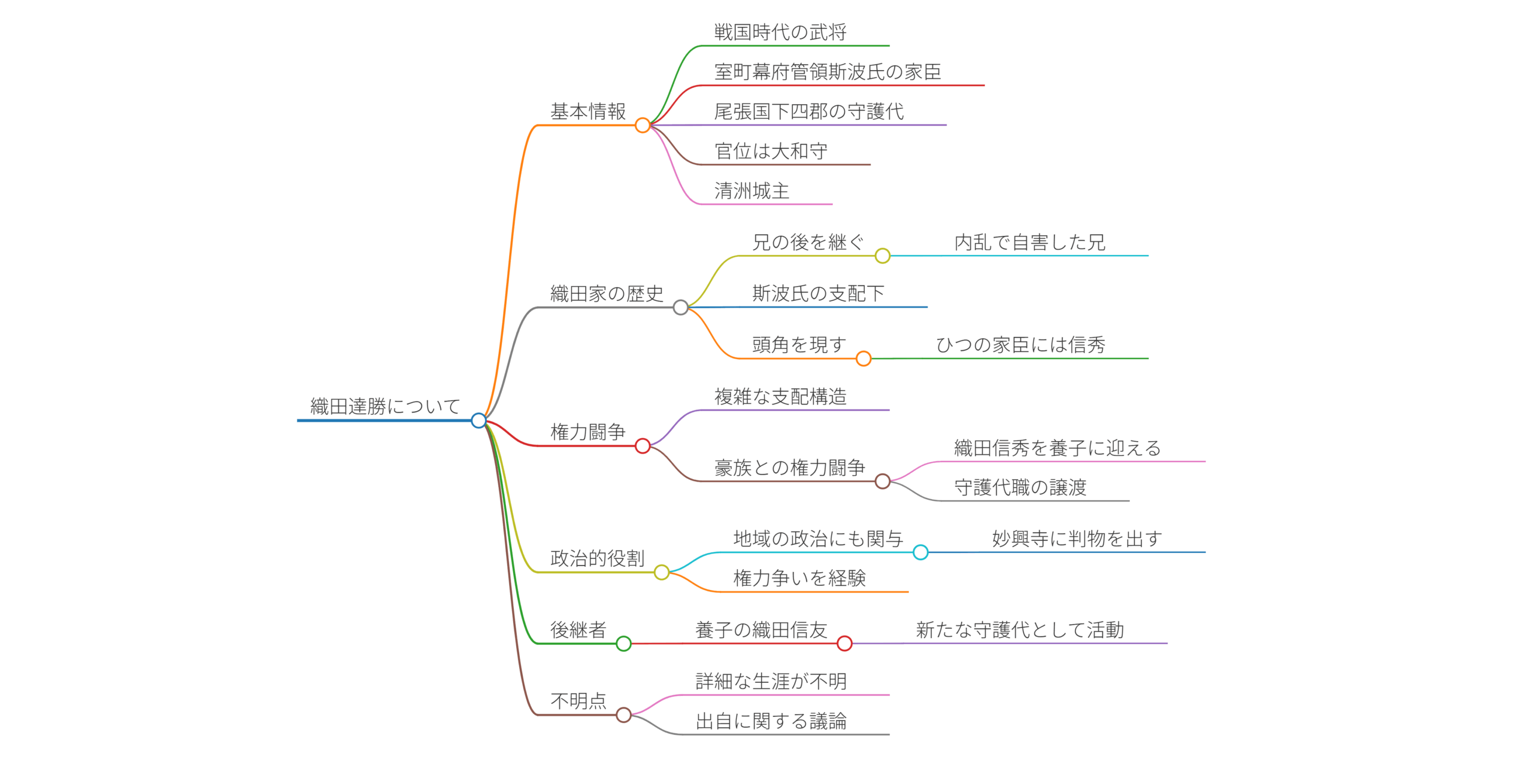

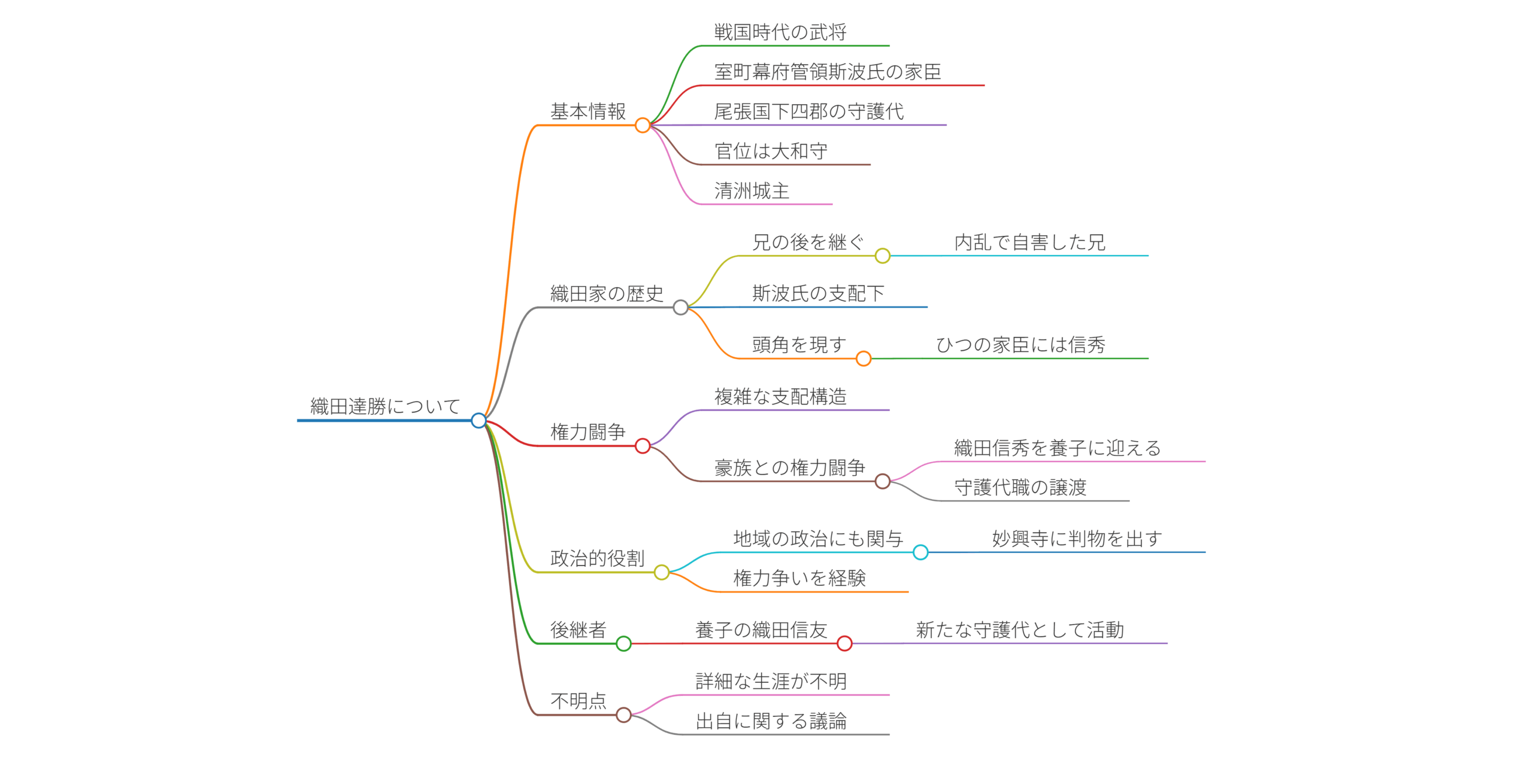

織田達勝について

織田達勝(おだ たつかつ/みちかつ)は、戦国時代の武将であり、室町幕府管領斯波氏の家臣でした。彼は尾張国下四郡の守護代であり、官位は大和守です。また、清洲城主として知られています。

達勝は、内乱を引き起こして自害した兄・織田達定の後を継ぎ、尾張の守護代となりました。この時期、織田家は斯波氏の支配下にありましたが、達勝はその中で頭角を現しました。彼の家臣の中には、後の織田信長の父である織田信秀も含まれており、信秀は達勝の家臣「清洲三奉行」の一人でした。

さらに、達勝の治世下では、尾張国の支配が複雑だったため、織田家と他の豪族との間で様々な権力闘争が繰り広げられました。達勝は、斯波義統から織田信秀を養子に迎え、守護代職を譲渡したという出来事もあり、このような中で彼の政治的役割が強調されます。

最終的に、織田達勝の後には、彼の子孫が織田家を支え、戦国時代を通じての織田家の成長に貢献しました。しかし、達勝自身の詳細な生涯や業績については、現存する資料が限られているため、いくつかの不明点が残ります。

織田達勝は、永正10年(1513年)に兄・織田達定の死後、尾張の守護代として登場しました。彼は清洲三奉行の補佐を受ける一方で、三奉行家の一つである織田弾正忠家の当主・織田信定との権力争いも経験しました。特に、永正13年(1516年)には妙興寺に寺領安堵の判物を出すなど、地域の政治でも重要な役割を果たしましたが、同時に時代の緊迫した状況により、内乱や権力闘争が続いた時期でもありました。

また、彼の後継者には養子の織田信友が名を連ねており、信友が新たな守護代として織田家を支えることとなります。達勝に関する詳細な資料は乏しいですが、彼が織田家の初期の発展に寄与したことは間違いありません。加えて、彼自身が藤原氏を称していたかもしれないという点も注目され、出自に関する議論も存在します。

織田達勝

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】