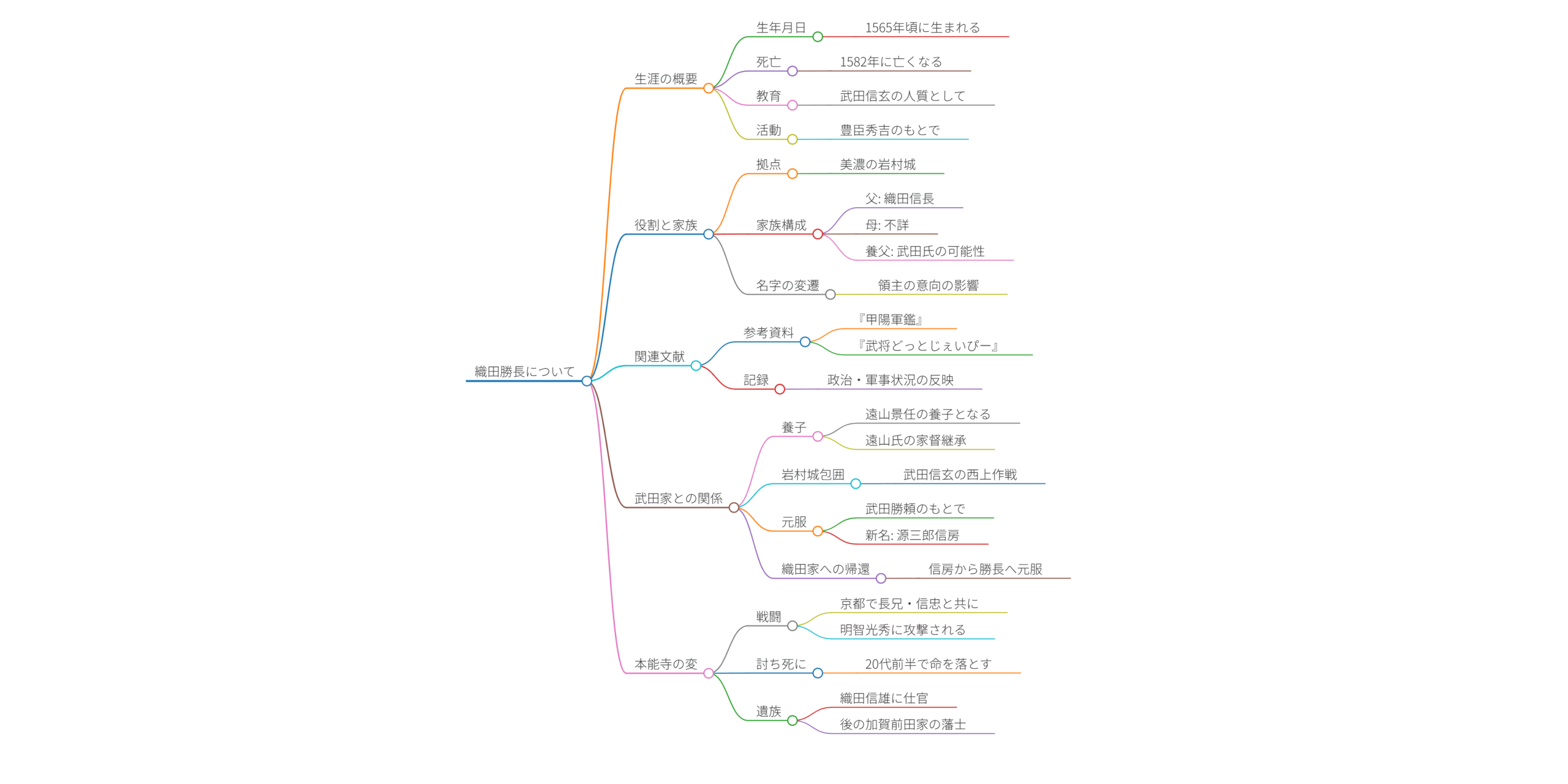

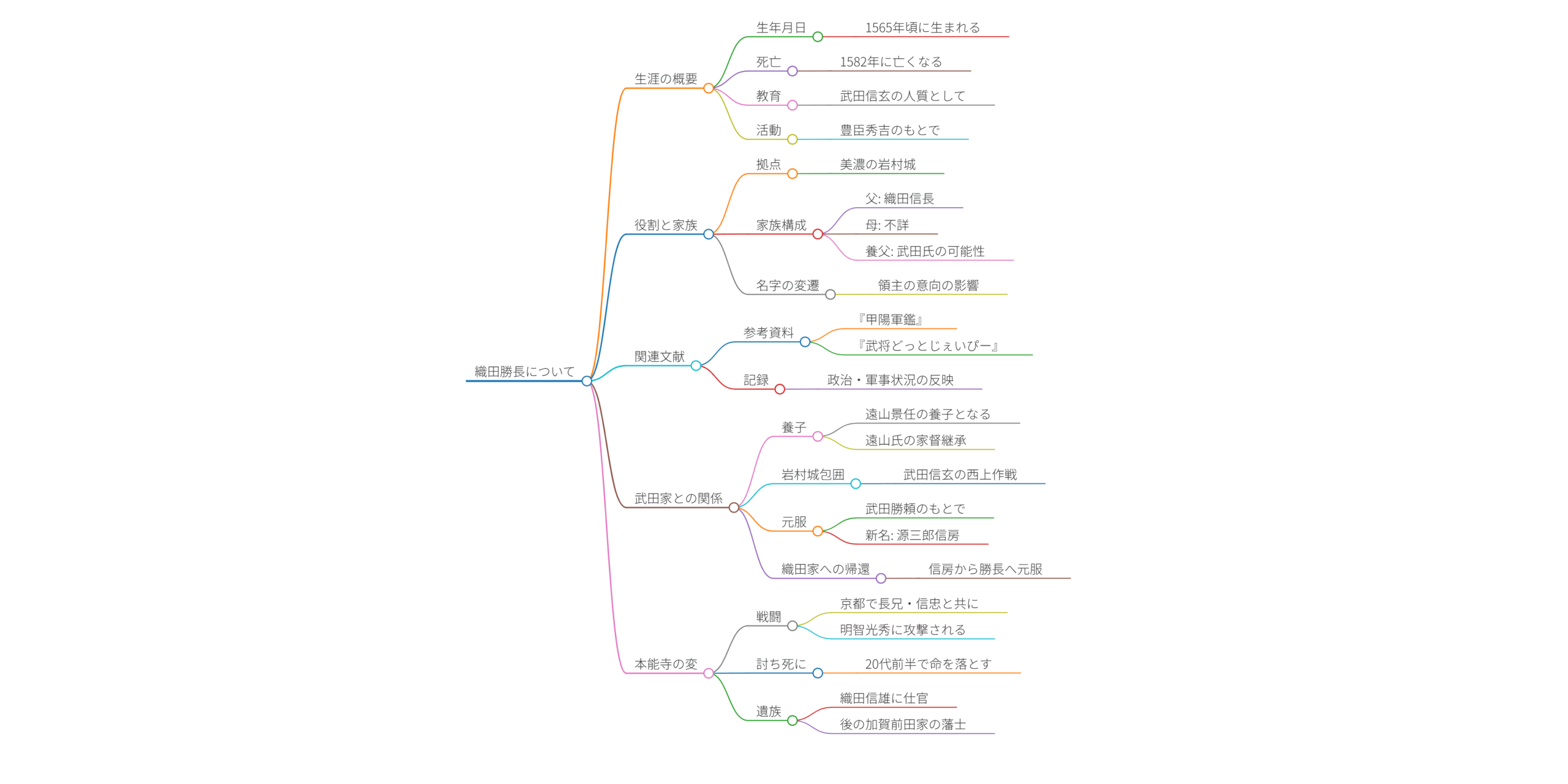

織田勝長について

織田勝長(おだ かつなが)は、安土桃山時代の武将であり、織田信長の子として知られています。彼は信長の五男、あるいは四男とも言われています。幼名は御坊丸であり、氏名の「勝長」は『甲陽軍鑑』に見られる名で、実際の記録では津田源三郎、織田源三郎信房とも言われています。

生涯の概要

勝長は1565年頃に生まれ、1582年に亡くなりました。彼は武田信玄の人質として甲斐に送り込まれたことで、若いころからの教育を受けたと考えられています。織田信長の死後、勝長は豊臣秀吉のもとで活動する機会もありましたが、彼の生涯は短かったため、具体的な戦績に関する記録はわずかです。

役割と家族

勝長は美濃の岩村城を拠点とし、家族には父:織田信長、母:不詳、養父:武田氏の可能性がある人物が含まれています。彼の名字が変わった経緯については様々な説がありますが、戦国時代の武士の常で、領主の意向や状況に大きく影響されたとされています。

関連文献

彼の生涯については、数多くの歴史的資料や文献が存在しますが、特に『甲陽軍鑑』や『武将どっとじぇいぴー』などが参考にされています。また、記録に残された彼のほかの名前や役職は、当時の政治・軍事情勢を反映したものです。

織田勝長は、武田家との複雑な関係の中で育ちました。元亀3年(1572年)に美濃国岩村城の城主であった遠山景任の養子となり、遠山氏の家督を継ぎました。これは、景任が織田信長の叔母の夫であったため、織田家との強い結びつきがあったことが背景にあります。その後、武田信玄の西上作戦により、岩村城が武田方に包囲され降伏し、勝長は一時的に武田家のものとなります。

彼は武田勝頼のもとで元服し、「源三郎信房」と名乗るようになりました。この名は武田家から授けられたもので、勝頼の偏諱が含まれています。しかし、織田家との関係が悪化すると、勝長は再び織田家に帰還し、信房のもとで新たに「勝長」として元服しました。

勝長は、1582年の本能寺の変の際、長兄・信忠と共に京都の二条新御所にいたとされ、明智光秀の攻撃を受け、壮絶な戦闘の末に討ち死にしました。享年は不詳ですが、20代前半であったと推定されます。彼の遺族は後に織田信雄に仕官し、加賀前田家の藩士として続いていったとされています。このように勝長の家系もその後の戦国時代の動向に影響を受けており、彼自身もその一環として歴史の中に名を刻んでいます。

織田勝長

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】