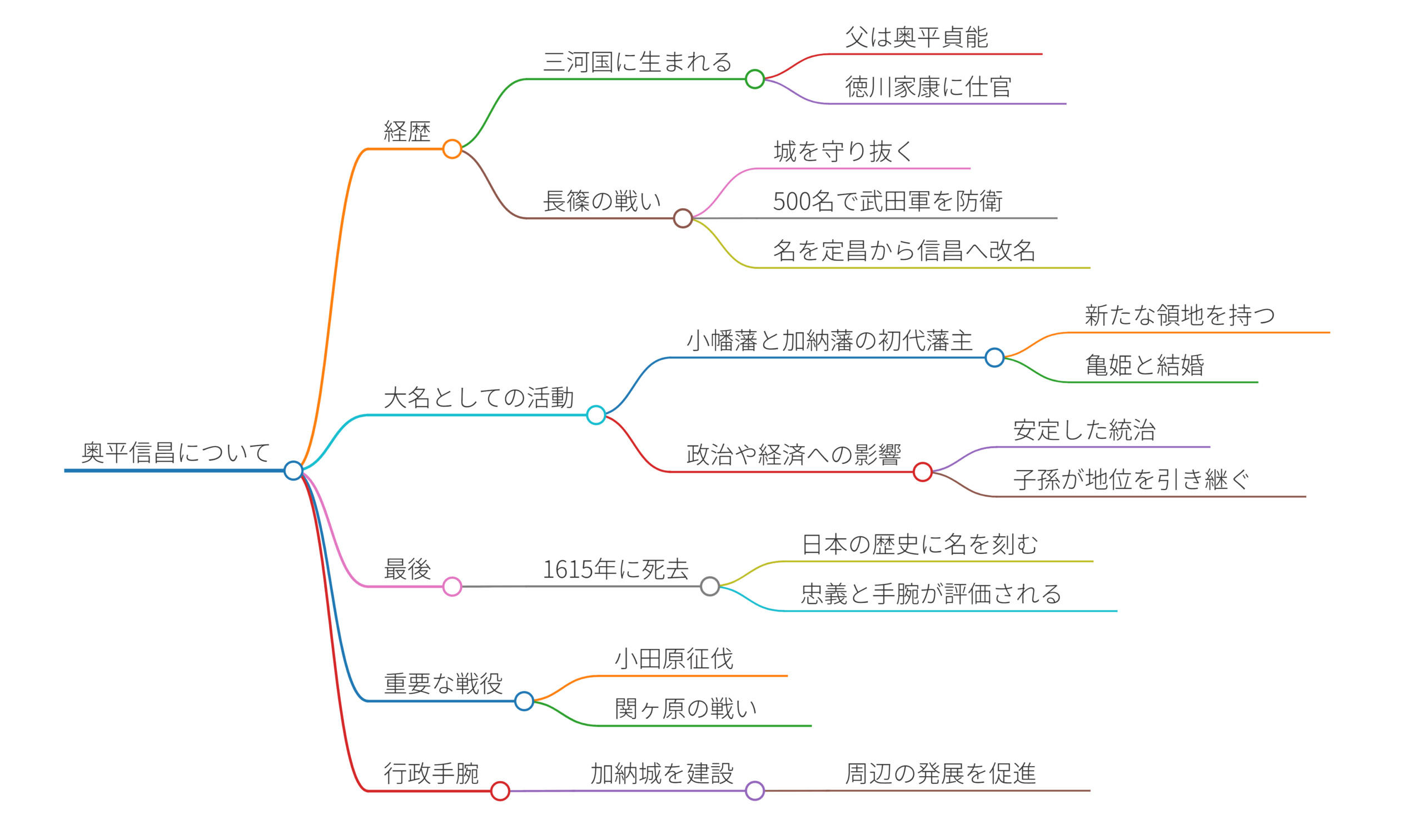

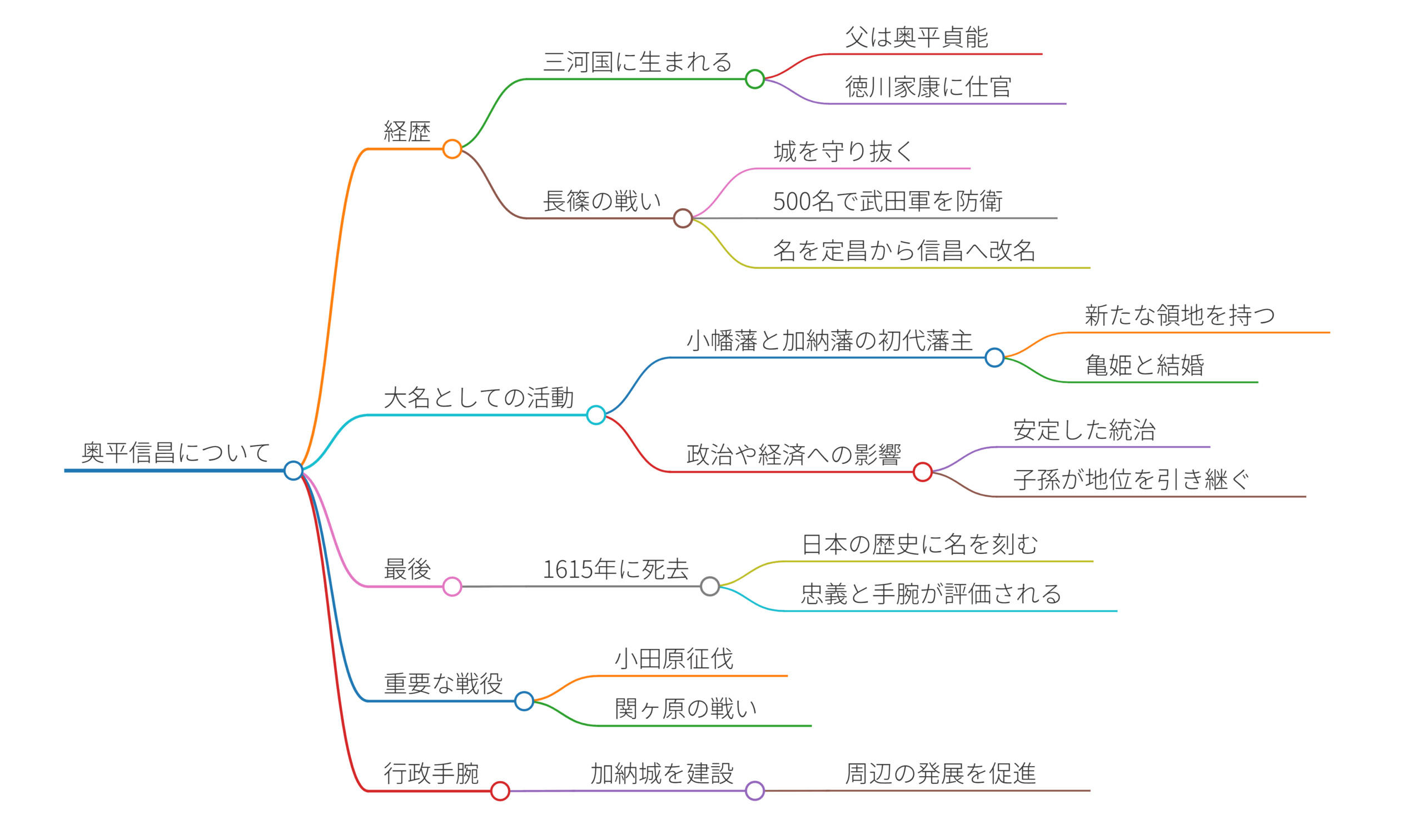

奥平信昌について

奥平信昌(おくだいらのぶまさ、1555年 - 1615年4月11日)は、日本の戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将であり、大名です。彼は初名を定昌(さだまさ)、またの名を八太郎とも呼ばれました。

経歴

信昌は三河国に生まれ、父は奥平貞能です。若いころから、信昌は父と共に徳川家康に仕えました。信昌の主な戦歴としては、長篠の戦いが挙げられ、この戦いにおいて彼は城を守り抜き、家康の勝利に貢献しました。

大名としての活動

奥平信昌は小幡藩と加納藩の初代藩主であり、戦国時代の終息後には新たな領地を持つことになります。彼は徳川家康の長女、亀姫と結婚しており、家康との関係を深めました。

戦後、信昌は江戸時代の政治や経済においても影響力を持ち続け、彼の支配する地域では安定した統治が行われました。信昌の死後も、彼の子孫はその地位を引き継ぎ、江戸時代を通じて藩主としての貢献を続けました。

最後

1615年に死去した信昌は、その活躍から日本の歴史に名を刻んでいます。彼の生涯は武将としての忠義や、政治家としての手腕を示すものとして評価されています。

彼の経歴には、1569年から1575年の間に、信昌が武田信玄の家臣として仕官し、その後、武田家が滅亡した後に徳川家康に仕官し直した経緯も含まれます。特に、長篠の戦いでは、信昌がわずか500名の兵士で15,000の武田軍を相手に防衛戦を展開し、見事に持ちこたえたことが評価されています。この戦いにより、彼は徳川家から「信」の字を賜り、名前を定昌から信昌に改名しました。また、嫡男や子孫たちとの関係も重要で、家康からの信任を受け、彼の家系は戦後も栄えました。加えて、信昌は小田原征伐や関ヶ原の戦いなど、重要な戦役にも参加し、戦後には京都所司代としても活動しました。彼が建設した加納城とその周辺の発展も、彼の行政手腕を示す一例です。

奥平信昌

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】