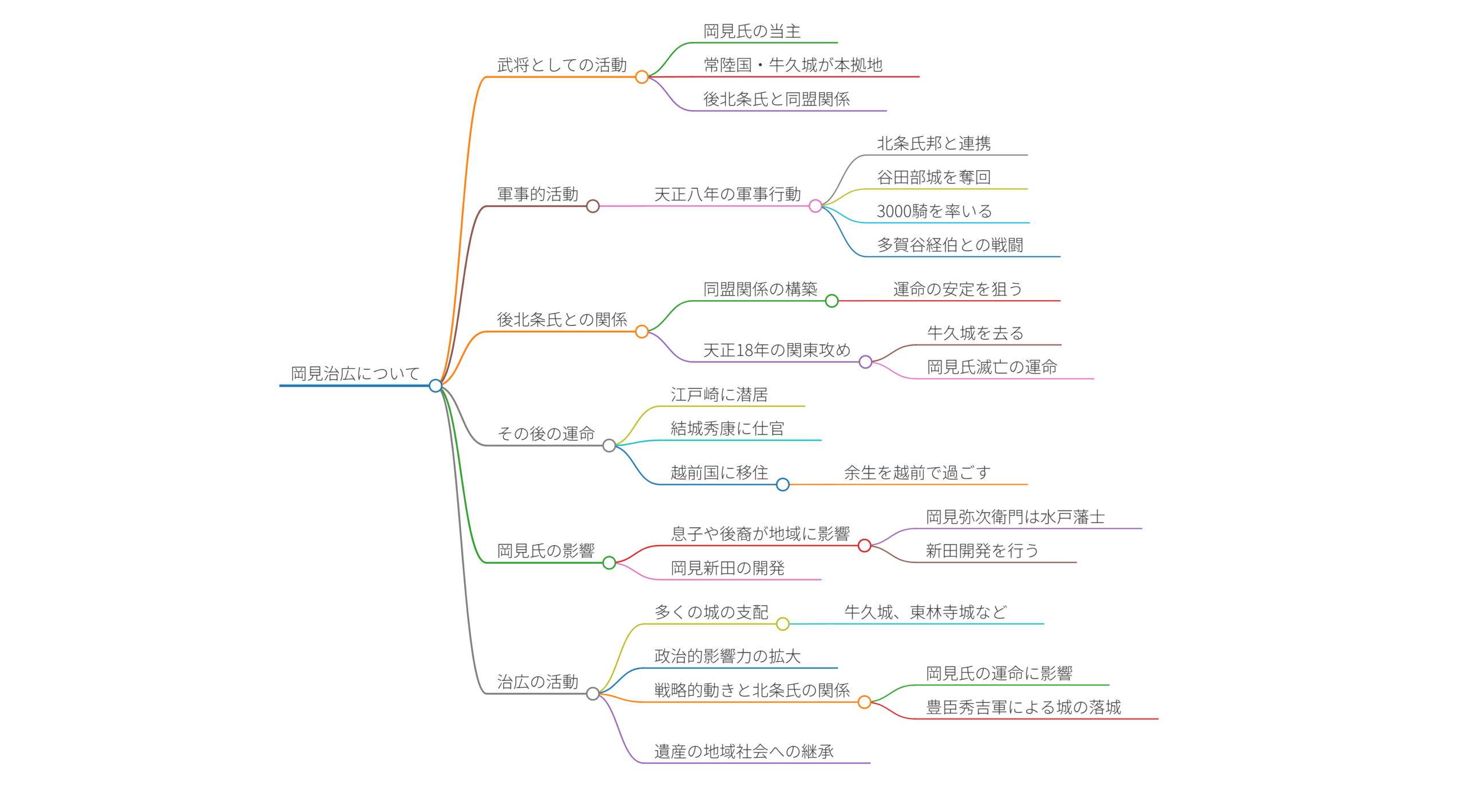

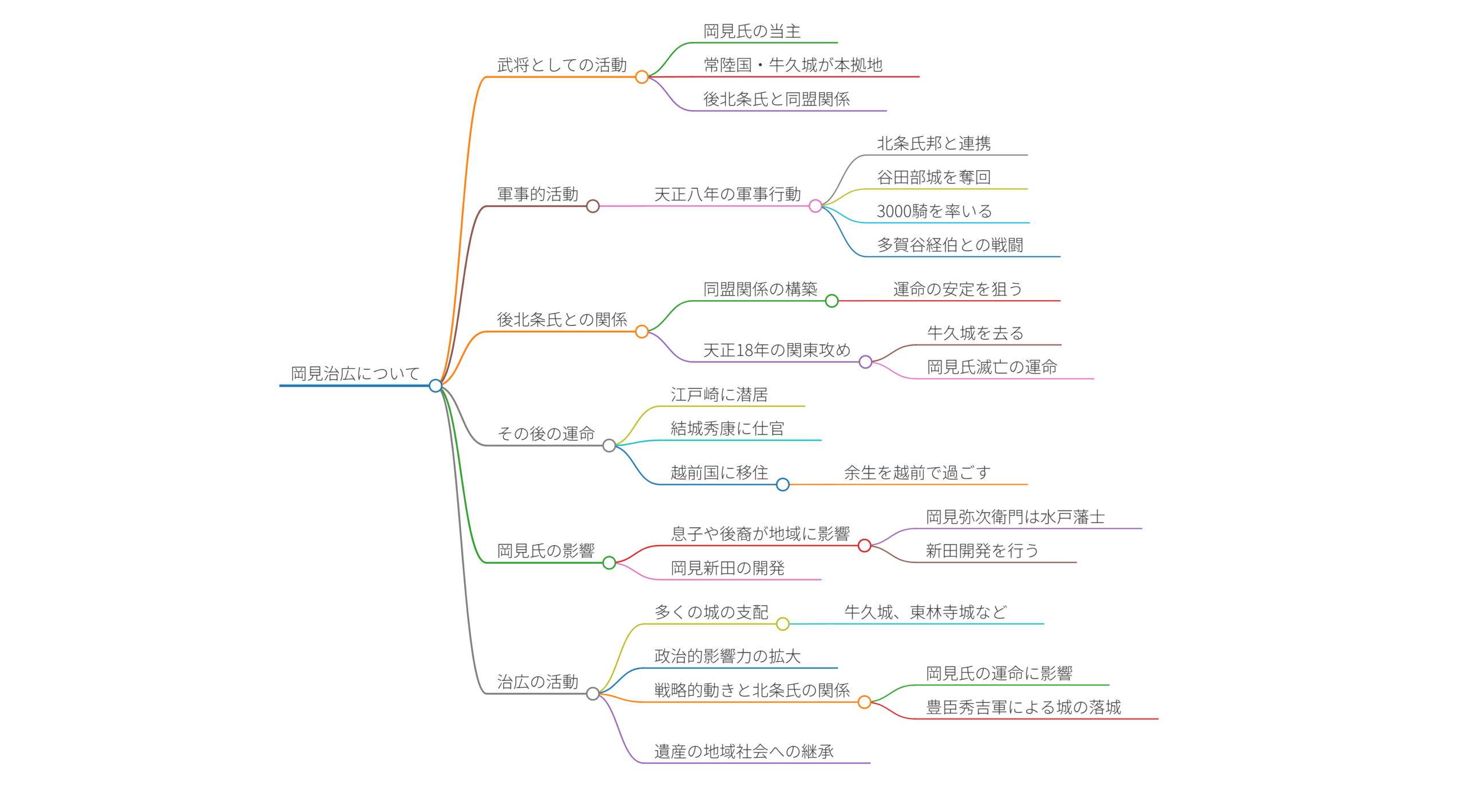

岡見治広について

岡見治広は、戦国時代に活動していた武将で、岡見氏の当主として知られています。彼は常陸国において、牛久城を本拠地とし、後北条氏との関係を築いていました。最盛期には、牛久城や東林寺城、谷田部城、足高城、板橋城などを支配し、地域の政治的な影響力を持っていました。

軍事的活動

治広は特に、天正八年(1580年)に北条氏邦とともに谷田部城を奪回するための軍事行動をとったことが記録されています。この時、彼は3000騎を率いて行動し、多賀谷経伯との戦闘において重要な役割を果たしました。

後北条氏との関係

岡見治広は、後北条氏と強い同盟関係を築きました。これは彼が北条家と結びつくことで、彼自身と岡見氏の運命を安定させる狙いがありました。しかし、天正18年(1590年)の豊臣秀吉による関東攻めの際、岡見氏は後北条氏とともに牛久城を去り、最終的に滅亡の運命を迎えることになります。

その後の運命

牛久城が開城した後、治広は一時江戸崎に潜居し、その後結城秀康に仕官することになります。彼は越前国へ移住し、余生を越前で過ごしたと伝えられています。

治広の息子や後裔も岡見氏として地域社会に影響を持ち続けました。例えば、岡見弥次衛門は水戸藩士として新田開発を行い、岡見新田と呼ばれる地域を開発しました。

治広の城主としての活動は、牛久城だけでなく、他の城にも及び、その領地には多くの城が含まれていました。最盛期の天正15年(1587年)から18年(1590年)頃において、彼は業務において重要な役割を果たしていました。このころの文書には、彼が牛久城、東林寺城、谷田部城、足高城、板橋城を支配していたと記されています。また、治広は岡見氏の本宗として、常陸南部に勢力を広げていたことでも知られています。

治広の戦いにおける戦略的な動きは、北条氏との同盟に基づいており、彼自身の運命だけでなく、岡見氏の将来にも大きく影響しました。そのため、彼の滅亡は、後北条氏の衰退とも関連してくると言えます。特に、彼が牛久城を去った際には、豊臣秀吉軍によって彼が守っていた城が落城し、岡見氏はその後の影響力を失うこととなりました。

さらに、彼の名は後の岡見氏の子孫にも受け継がれ、その中には水戸藩士岡見弥次衛門のように、新田開発を行った者がいます。これにより、岡見氏の遺産は地域社会に残り、新しい歴史の一部となりました。

岡見治広

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】