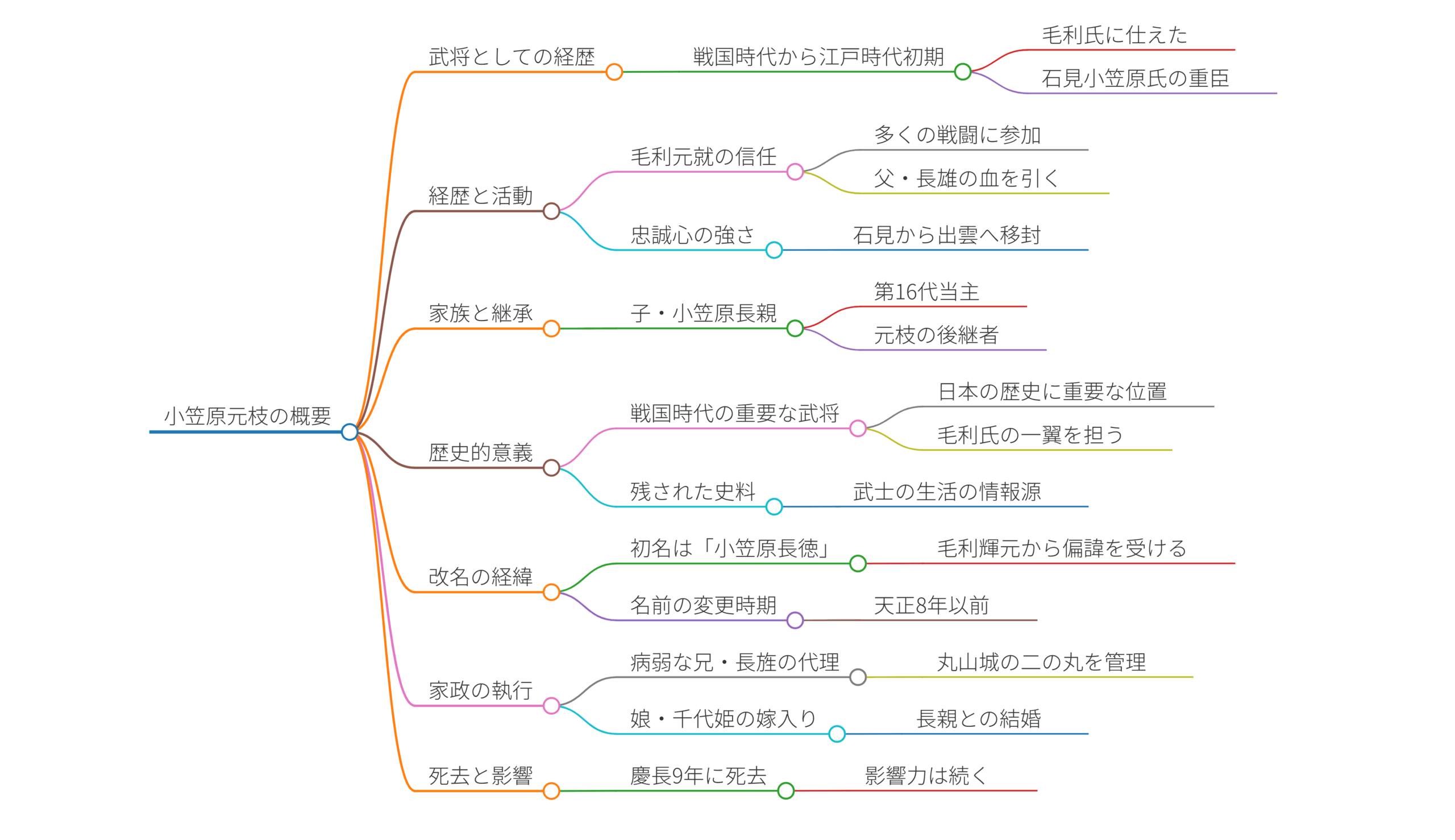

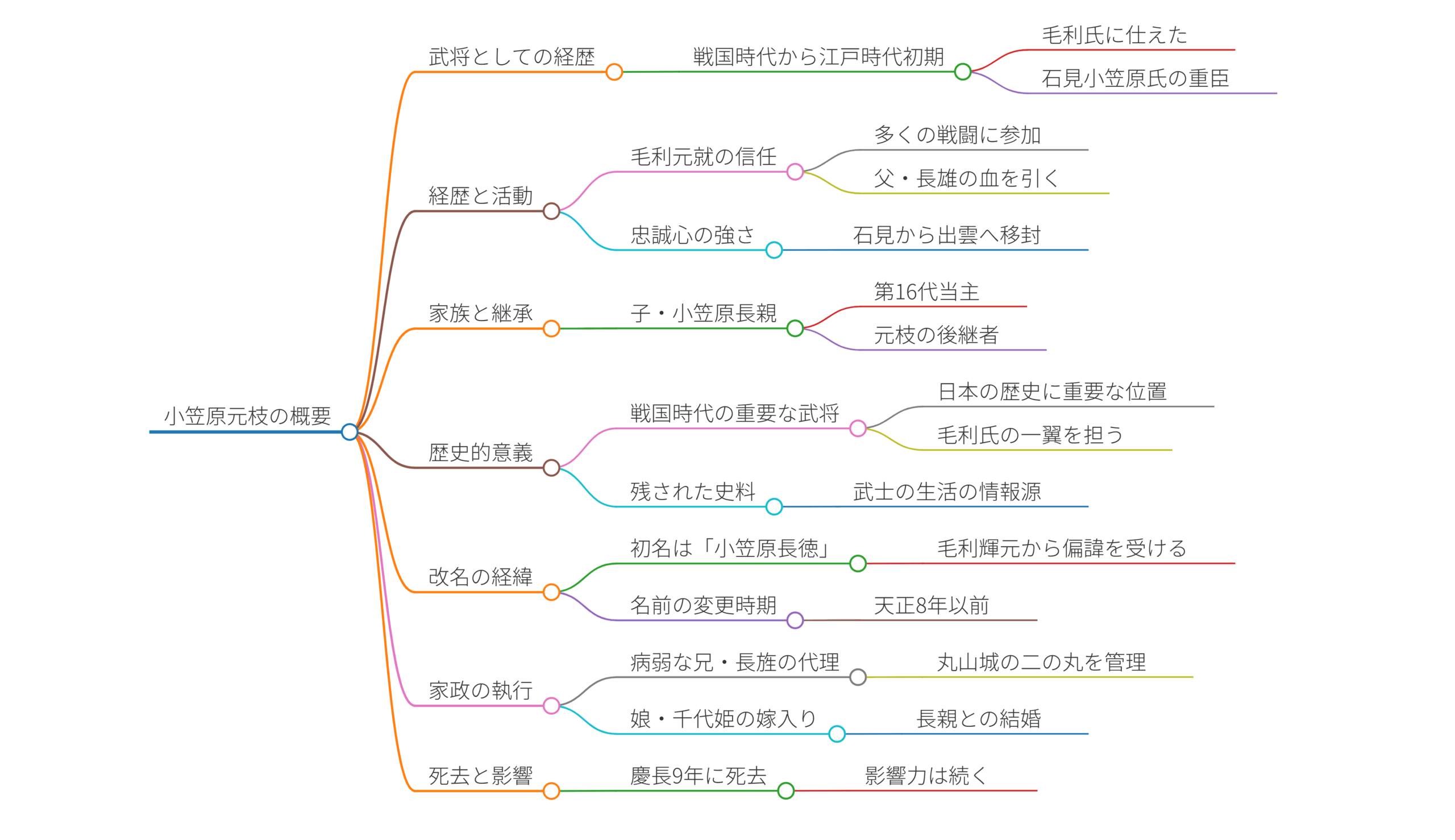

小笠原元枝の概要

小笠原元枝(おがさわら もとしげ)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した日本の武将で、毛利氏に仕えていた石見小笠原氏の重臣です。彼は小笠原長雄の子として生まれ、石見を拠点に軍事的な活動を行いました。

経歴と活動

元枝は、特に毛利元就の信任を受け、戦国時代の多くの戦闘において彼の指揮の下で活動しました。彼の父である小笠原長雄も同様に名のある武将であり、元枝はその血を引いた武将として期待されました。

彼の活動の中でも特筆すべきは、毛利家への忠誠を示し続けた点です。元枝は石見から出雲へ移封されるなど、時代の変遷に対応した政治的・軍事的な動きが求められました。

家族と継承

彼の家族においては、小笠原長親が子として名を残しています。長親もまた武将として名を馳せ、石見小笠原氏の第16代当主として活躍しました。元枝の家族は、彼の死後も続く影響力を持ち続けました。長親は、元枝の晩年に彼の後継者として名を継ぐこととなります。

歴史的意義

小笠原元枝は、戦国時代から江戸時代初期の日本における重要な武将の一人として、その名は今なお研究の対象とされています。彼の業績は、当時の日本の歴史において重要な位置を占めており、毛利氏の一翼を担ったことが評価されています。彼に関する史料も多く残っており、戦国時代の武士の生活や政治情勢を知る上で貴重な情報源となっています。

元枝は、初めは祖父の名を受け継いで「小笠原長徳」と名乗っていましたが、毛利輝元から「元」の偏諱を賜り、「元枝」と改名しました。改名は天正8年(1580年)の以前とされます。

彼は病弱な兄・長旌の代理として、天正8年頃から家政を執り行い、山城範囲内の丸山城の二の丸を管理しました。また、長旌の後継として娘・千代姫を元枝の次男・長親に嫁がせ、後継者問題についても慎重に考慮されていました。慶長9年(1604年)に出雲国神宮で死去し、石見小笠原氏はその後も影響力を持ち続けました。

小笠原元枝

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】