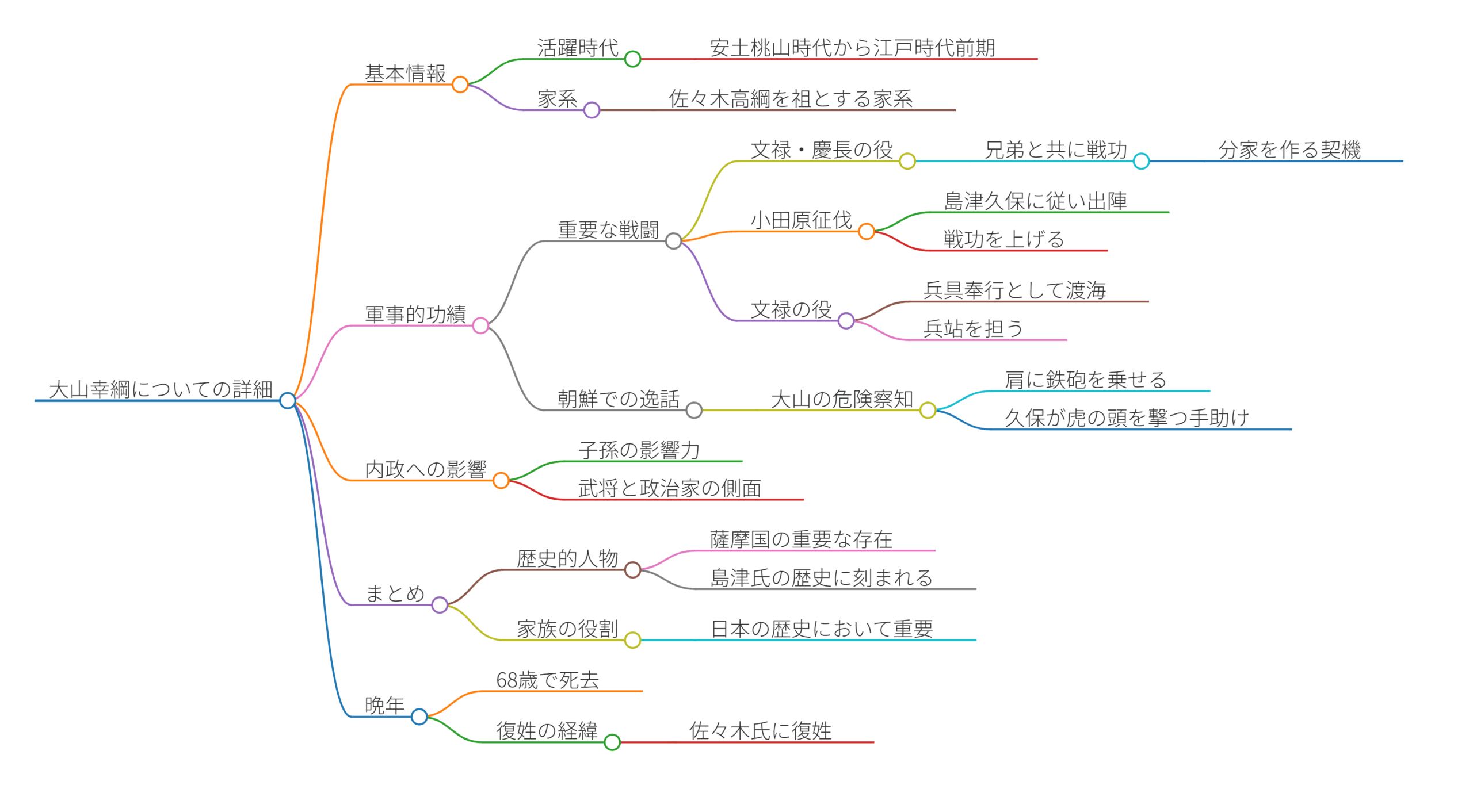

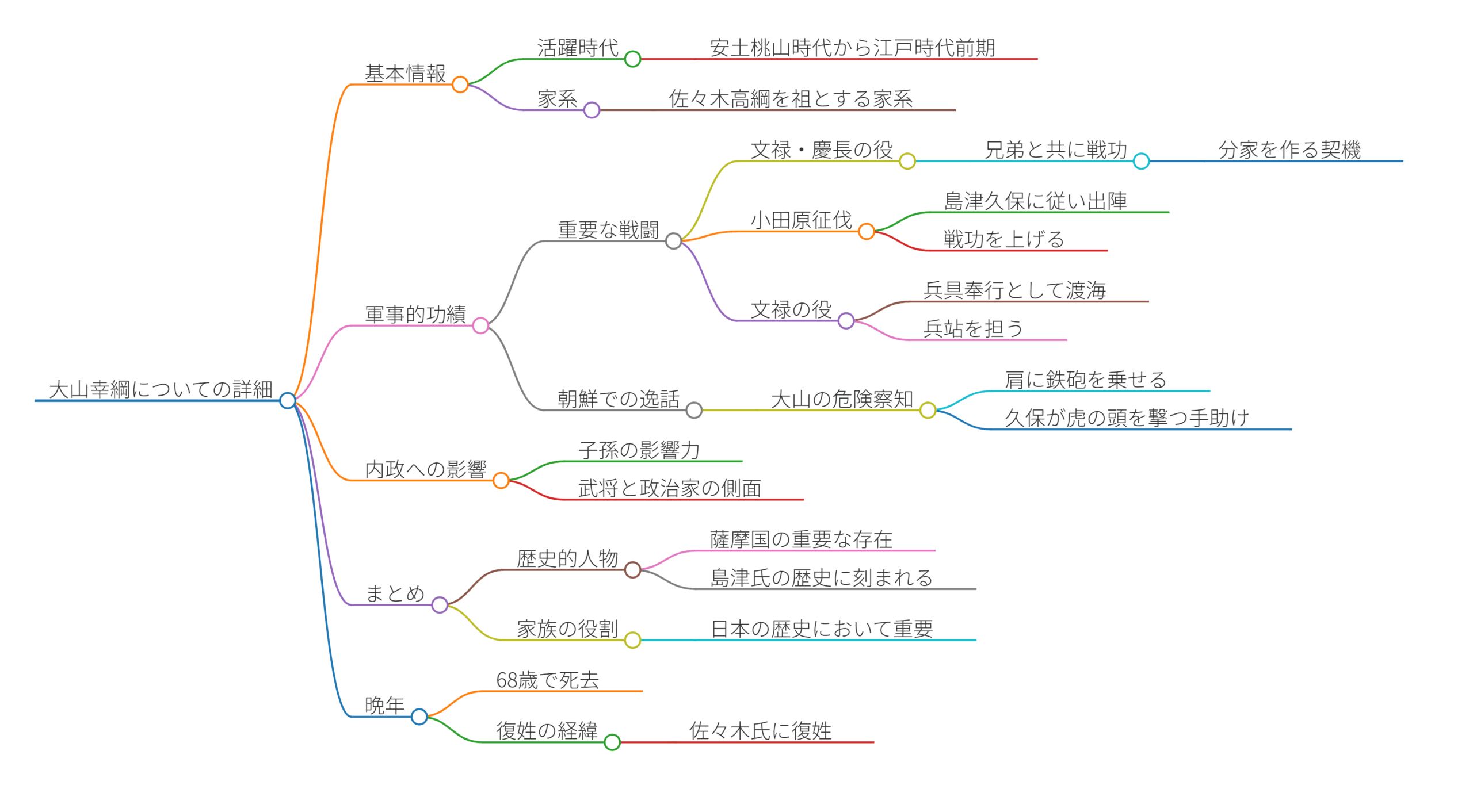

大山幸綱についての詳細

大山幸綱(おおやま ゆきつな)は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけて活躍した武将で、薩摩国の島津氏の家臣です。彼は佐々木高綱を祖とする家系に属しており、数々の戦で武功を挙げました。

彼は島津氏の重要な戦闘に参加し、特に文禄・慶長の役において著名であり、この戦争での功績により名を馳せました。この時、大山幸綱は兄弟の大山綱宗と共に戦功を挙げ、それぞれが分家を作る契機となりました。

大山幸綱は、戦時中だけでなく、内政にも影響力を持ち、彼の子孫が引き続きその影響を持ち続けています。また、彼の家系は日本の歴史の中で重要な位置を占めており、武将としてだけでなく、政治家としての側面も持ち合わせていました。

まとめ

大山幸綱は薩摩国における重要な歴史的人物であり、その功績は今も語り継がれています。彼の戦略や政治的手腕は、島津氏の歴史に深く刻まれており、彼の家族もまた日本の歴史において重要な役割を果たしました。

大山幸綱が参加した戦の中で特に重要な出来事には、天正18年(1590年)の小田原征伐があります。この戦いでは、島津義弘の次男である島津久保に従い出陣し、その戦功を上げました。また、文禄の役では兵具奉行として朝鮮に渡海し、兵站を担うなど実務に従事しました。朝鮮での逸話として、久保が虎を狙う際に、大山幸綱が危険を感じて自らの肩に鉄砲を乗せ、久保が虎の頭を撃ち抜く手助けをしたことがあります。このようなエピソードは、彼の武勇だけでなく、他者への配慮も示しています。彼の功績は、戦だけでなく、平時にも多大な影響を与えるものでした。晩年には寛永12年(1635年)に68歳で死去し、彼の家系は孫の代から先祖の佐々木氏に復姓しています。

大山幸綱

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】