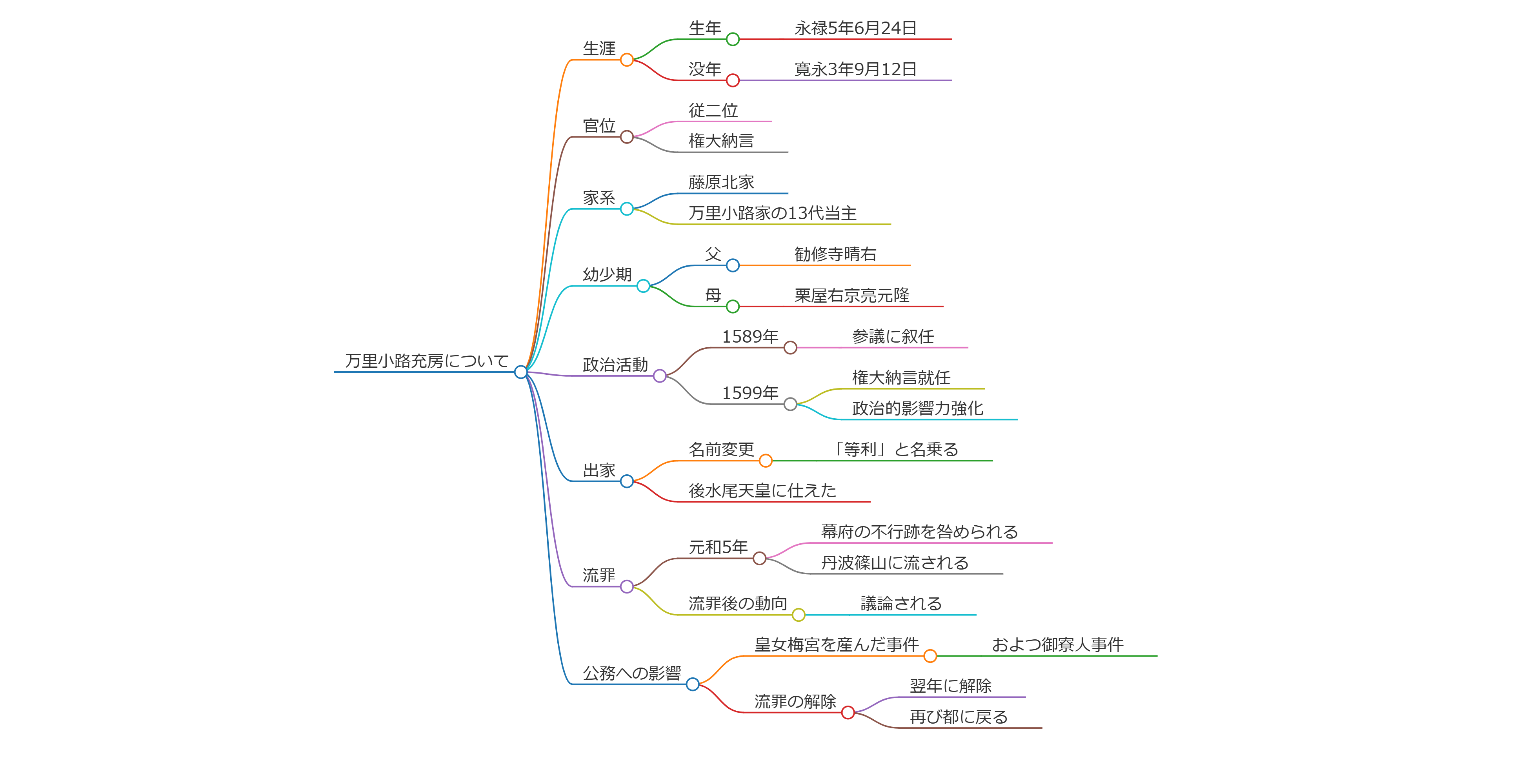

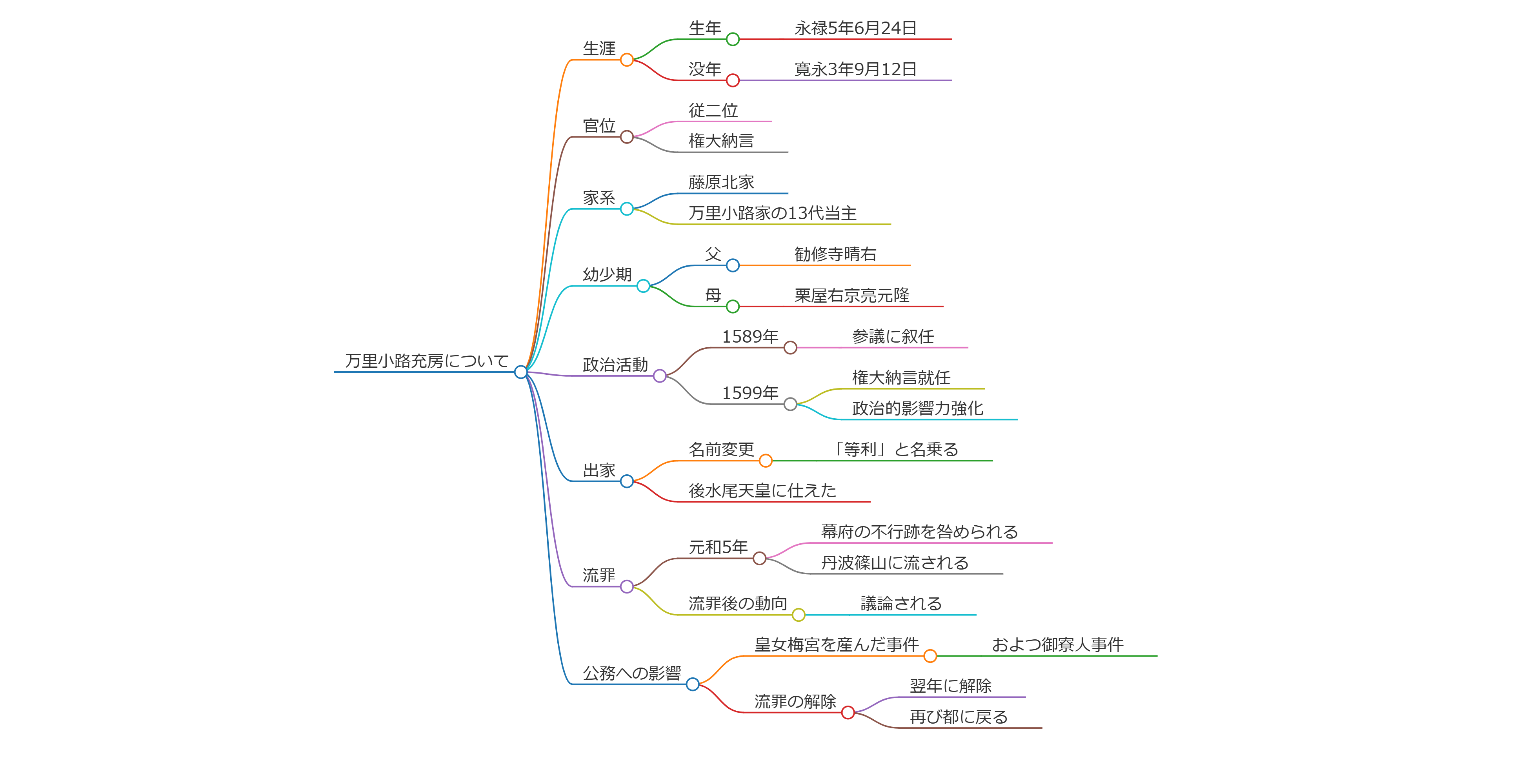

万里小路充房について

万里小路充房(までのこうじ あつふさ)は、日本の安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した公卿であり、万里小路家の13代当主です。彼の生年は永禄5年6月24日(1562年7月25日)であり、没年は寛永3年9月12日(1626年10月31日)とされています。充房は、官位では従二位・権大納言に上り、彼の家系は藤原北家に属しています。

充房は、安土桃山時代において公家としての地位を築き、江戸時代においてもその影響力を保持していました。彼の父は元内大臣である勧修寺晴右であり、母は武田被官の娘である栗屋右京亮元隆です。このように、充房は強力な家柄に生まれ育ちました。

また、充房は元和5年(1619年)に幕府の不行跡を咎められ、流罪となったことでも知られています。その際、彼は丹波篠山に流され、その後の動向が議論されています。

さらには、充房は万里小路家の名門を受け継ぐため、家族の背景にも多くの重要な政治家や武士層とのつながりがあったことがわかります。充房の人生や家系は、日本の封建時代における公家制度の重要な部分を担っていました。

充房は、1589年に参議に叙任され、その後、権中納言や権大納言に昇進しました。特に、1599年には権大納言に就任し、政治的な影響力を強めていました。また、出家後彼は「等利」と名乗り、その後も後水尾天皇に仕え続けました。出家は、彼の政治的な立場や権力の行使に一定の影響を及ぼしたと考えられます。さらに、元和4年には、皇女梅宮を産んだ事件(およつ御寮人事件)に巻き込まれ、皇宮内の問題が彼の公務にも影響を及ぼしました。その結果、充房は流罪となり、これが彼の政治的キャリアにおける一つの転機となりました。流罪は翌年には解除され、彼は再び都に戻ることができました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】