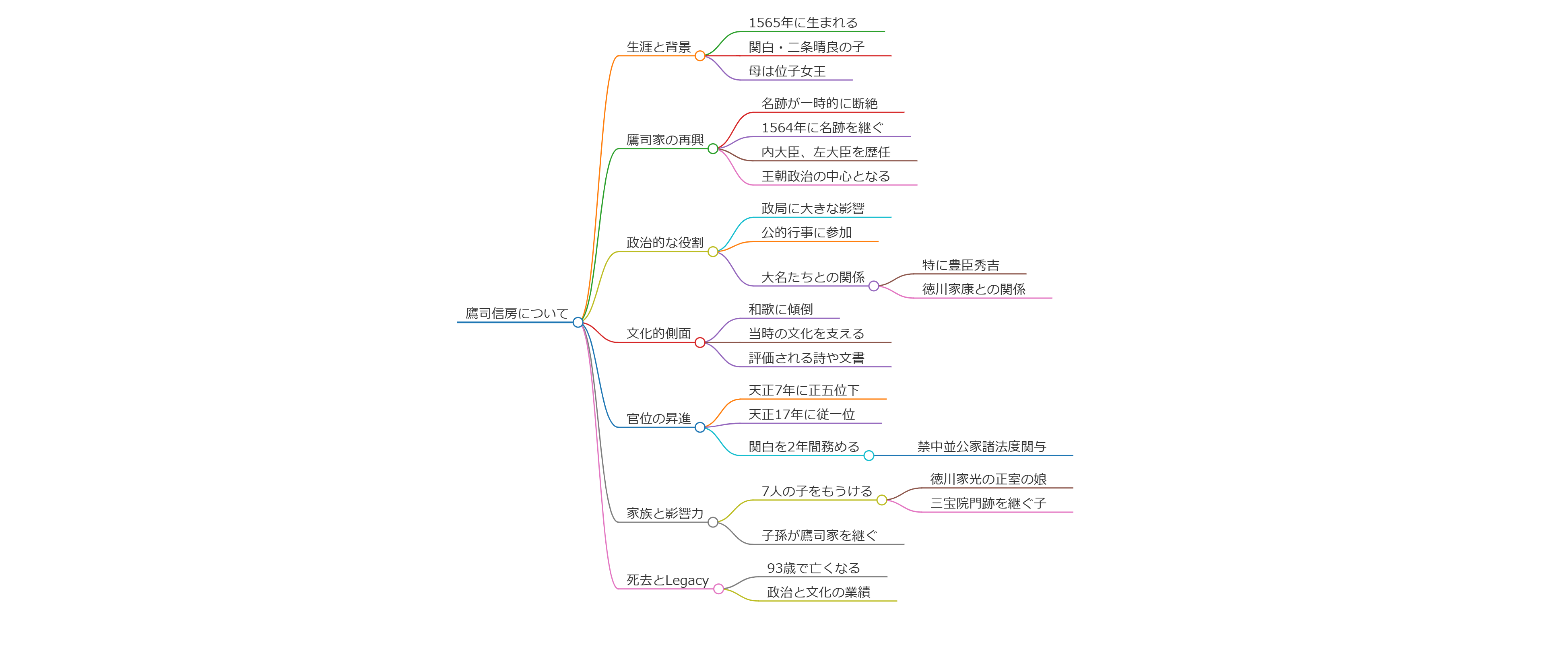

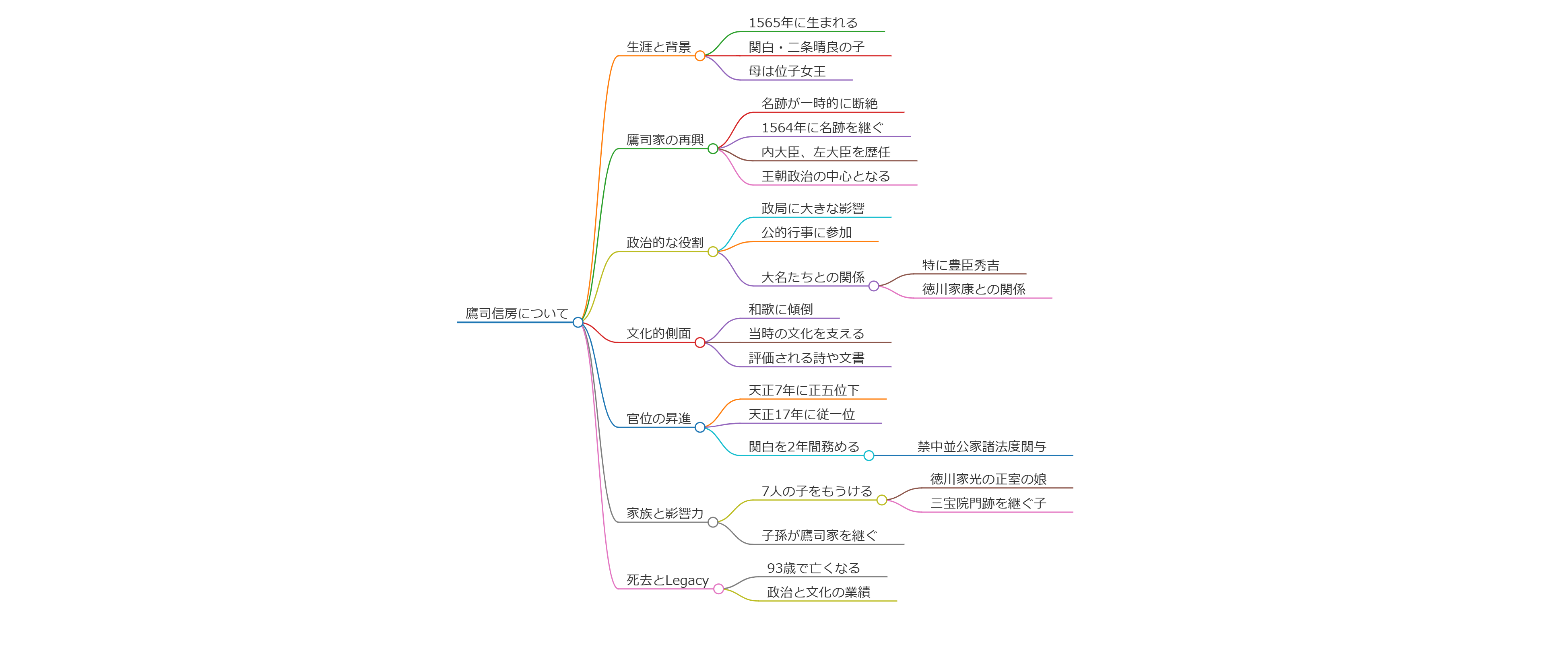

鷹司信房について

鷹司信房(たかつかさ のぶふさ)は、1565年に生まれ、江戸時代前期に活躍した日本の公卿です。彼は、関白・二条晴良の子であり、母は位子女王(伏見宮貞敦親王の娘)です。信房は、公卿として多くの位階を重ね、最終的には従一位に昇進しました。

鷹司家の再興

鷹司家は、信房の父である二条晴良の時代、一時的に名跡が断絶していました。信房は、1564年に鷹司忠冬が死去した後、鷹司家の名跡を継ぎ、再興させた重要な人物です。信房は、内大臣、左大臣、さらには関白を歴任し、王朝政治の中心に位置しました。

政治的な役割

信房の在任中には、彼の政治的な活動が高く評価され、さまざまな公的な行事に参加しました。彼はまた、当時の政局に大きな影響を与えた大名たちとも繋がりを持ち、これによって鷹司家の地位を確立しました。特に、豊臣秀吉や徳川家康との関係が注目されます。

文化的側面

鷹司信房は、政治活動だけでなく、文化的にも影響力のある人物でした。彼は和歌にも傾倒し、当時の文化を支える重要な役割を果たしました。信房の詩や文書は、今でも評価されています。

このように、鷹司信房は安土桃山時代から江戸時代前期にかけて日本の政治と文化に大きな影響を与えた公卿であり、歴史における重要な人物の一人です。

信房は、官位の昇進においても目覚ましい成果を上げ、天正7年(1579年)に正五位下に任命され、その後も順調に昇格し、天正17年(1589年)には従一位に叙せられました。さらに、信房は関白を務めた期間が慶長11年(1606年)から慶長13年(1608年)までの約2年に及びます。この間、禁中並公家諸法度の公布に関与し、明確な指導力を発揮しました。

また、信房は生涯で7人の子をもうけ、その中には徳川家光の正室となる娘や、三宝院門跡を継ぐ子供たちがおり、家族を通じての影響力も称賛されます。彼の子孫は、鷹司家の名を継ぎ、江戸時代を通じて重要な役割を果たしました。信房は93歳で亡くなるまで、政治・文化の両面で輝かしい業績を残しました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】