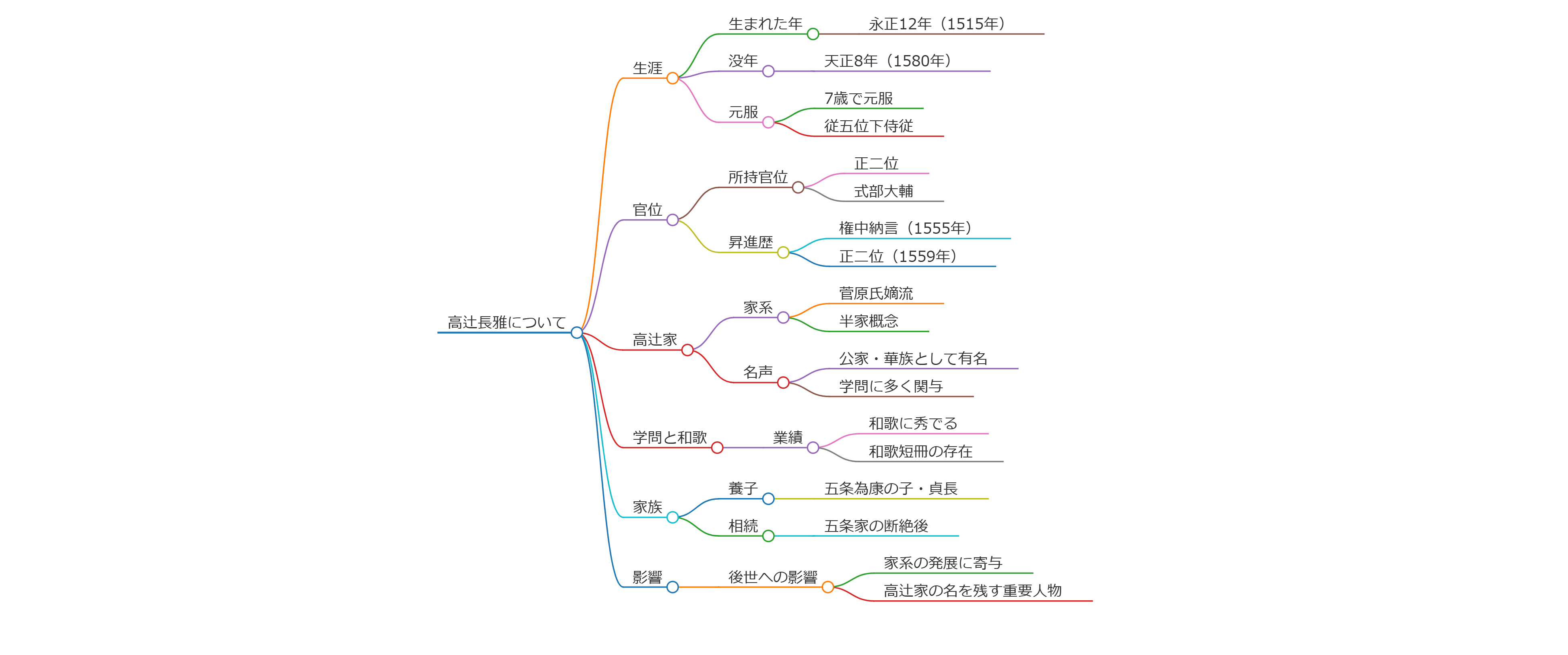

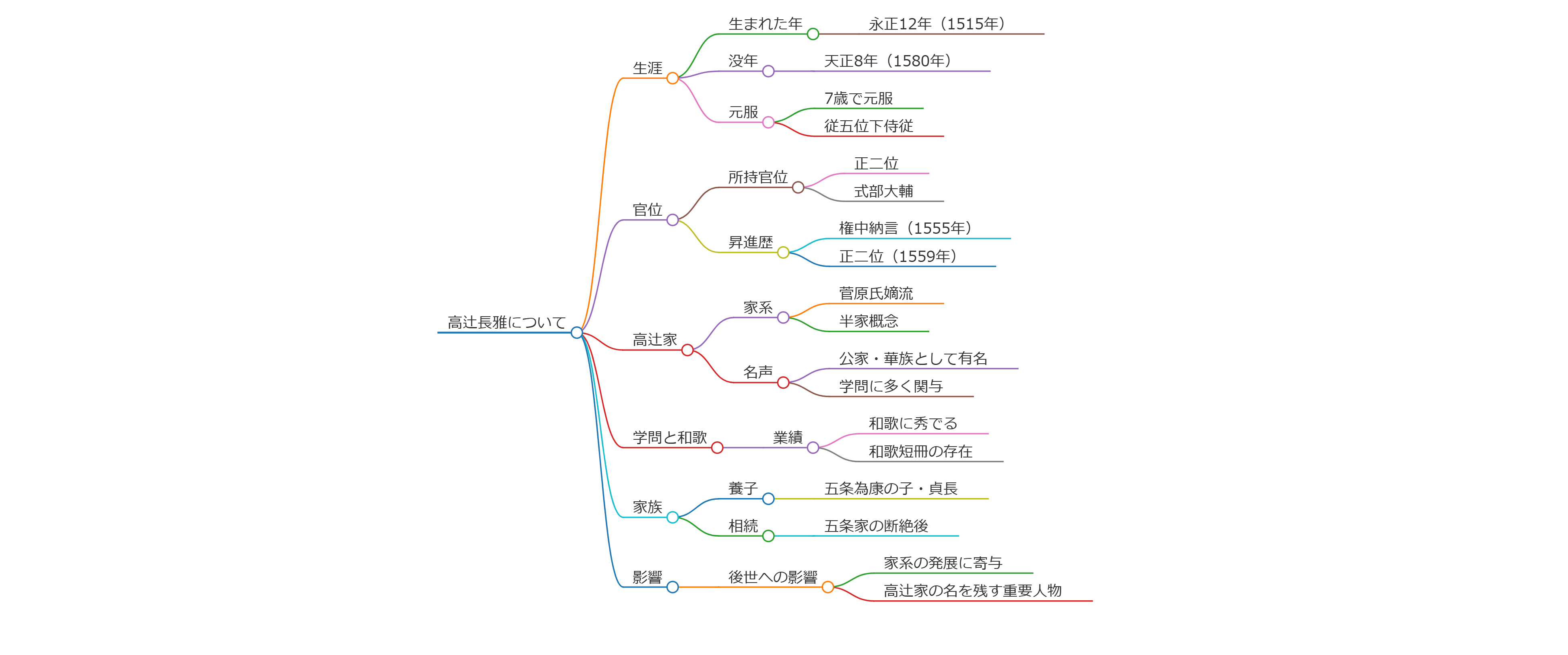

高辻長雅について

高辻長雅(たかつじ ながまさ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての日本の公卿であり、権中納言・高辻章長の長男として生まれました。彼は1515年8月25日に生まれ、1580年に没しています。

彼は官位として正二位と式部大輔を持ち、数々の公務に従事しました。高辻家は菅原氏の嫡流にあたる家系であり、公家や華族として名を馳せていました。高辻家の家格は半家で、華族としては子爵家に位置づけられています。この家系は、平安時代から明治時代にかけて、天皇の侍読を務めるなど学問に深く関与してきたことでも知られています。

長雅は、高辻家の名を残す重要な存在であり、彼の没後は一時家が断絶しましたが、その後再興されました。特に長雅は、学問や和歌にも秀でていたとされ、彼に関連する和歌短冊も存在します。

高辻長雅の生涯や高辻家については、多くの資料が残されており、彼の影響を受けた後の世代や家系の発展にも寄与した人物の一人です。

高辻長雅は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した公卿であり、永正12年(1515年)8月25日に生まれ、天正8年(1580年)に没しました。彼は元服が非常に早く、享禄5年(1532年)に7歳で元服し、従五位下侍従に任ぜられました。その後、数々の官職を歴任し、天文24年(1555年)には41歳で権中納言に昇進し、最終的に引退するまで様々な役職を兼任しました。特に永禄2年(1559年)には、正二位に叙せられています。長雅は元亀・天正の両元号の勘進者としても知られ、後に14代征夷大将軍となる義栄の勧進を行ったことでも有名です。彼には子供がなく、五条為康の子・貞長(後の五条為経)を養子としていましたが、五条家が断絶したため、実家に戻って相続しました。このように、長雅は高辻家だけでなく、五条家を通じても重要な役割を果たしました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】