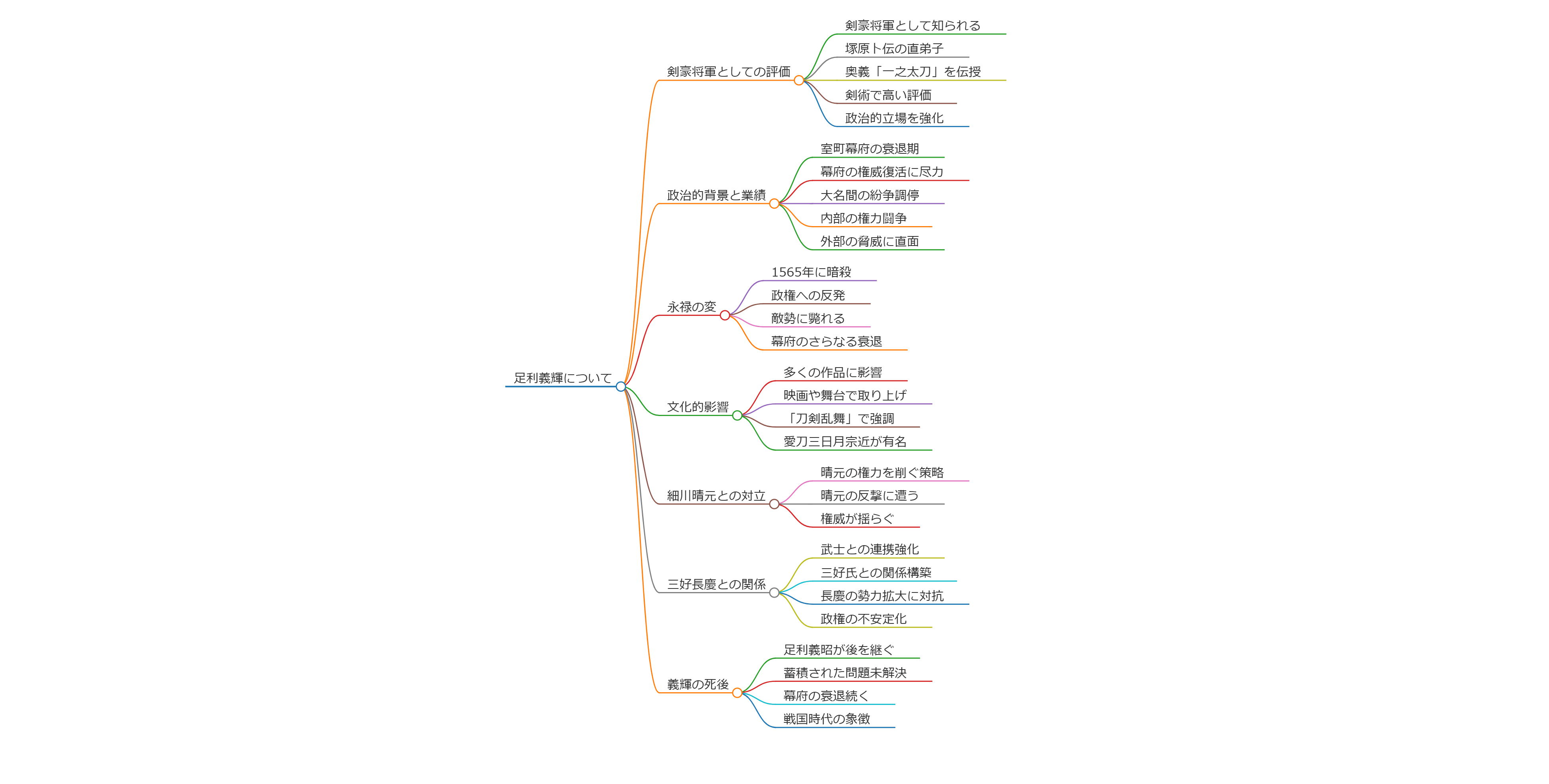

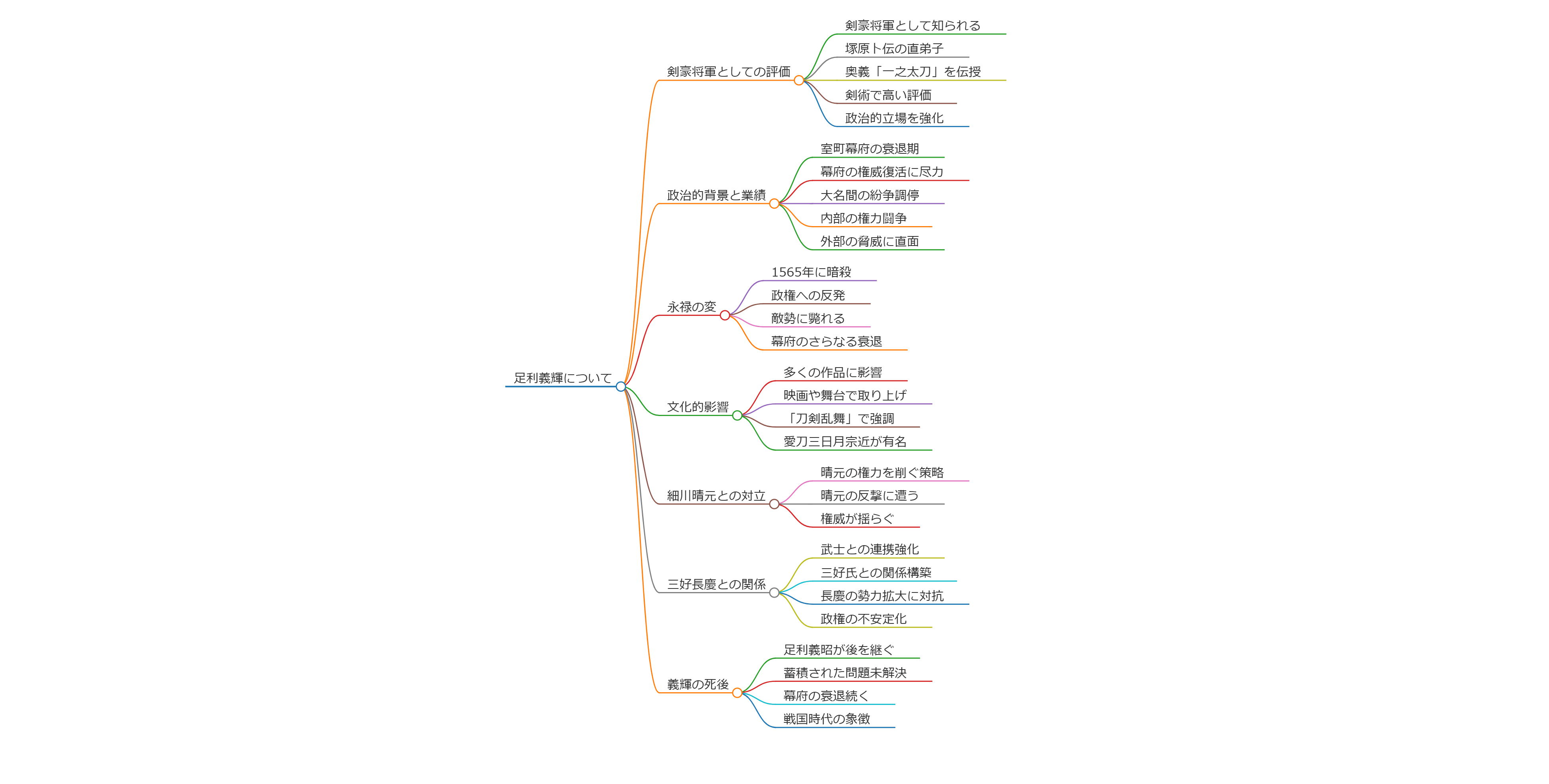

足利義輝について

足利義輝(あしかが よしてる)は、室町幕府の第13代征夷大将軍であり、1536年に誕生し、1565年に亡くなりました。

彼は、父である足利義晴の嫡男として生まれ、将軍としての在職期間は1547年から1565年までの約18年間にわたりました。

剣豪将軍としての評価

義輝は「剣豪将軍」として知られ、兵法家の塚原卜伝の直弟子であり、剣術を極めた人物でした。

彼は奥義「一之太刀」を伝授され、剣術の技術において非常に高い評価を受けていました。

義輝の剣術は、彼の政治的な立場を強化する手段でもありました。

政治的背景と業績

義輝の治世は、室町幕府が衰退していく中でのものであり、彼は幕府の権威を復活させるために尽力しました。

彼は、諸国の大名間の紛争調停に取り組み、幕府の権力を強化しようとしましたが、内部の権力闘争や外部の脅威に直面しました。

永禄の変

1565年、義輝は永禄の変と呼ばれる事件で暗殺されました。

この事件は、彼の政権に対する反発が高まる中で起こり、彼は敵勢に斃れたとされています。

義輝の死は、室町幕府のさらなる衰退を招くこととなりました。

文化的影響

足利義輝は、後の時代においても多くの作品や物語に影響を与えています。

彼の生涯は、映画や舞台、特に「刀剣乱舞」などの作品で取り上げられ、剣豪としてのイメージが強調されています。

彼の愛刀である三日月宗近は、特に有名で、義輝の象徴ともなっています。

このように、足利義輝は剣術の達人であり、政治的な指導者としても重要な役割を果たした人物です。

彼の生涯は、戦国時代の複雑な政治状況と密接に関連しています。

義輝は、将軍としての在職中に、特に細川晴元や三好長慶との対立が激化し、これが彼の政権に大きな影響を与えました。

彼は、細川晴元との戦いにおいて、晴元の権力を削ぐために様々な策略を講じましたが、最終的には晴元の反撃に遭い、彼の権威は揺らぎました。

また、義輝は、彼の治世の中で、幕府の権威を回復するために、武士たちとの連携を強化し、特に三好氏との関係を築くことに努めました。

しかし、三好長慶との戦いでは、義輝は長慶の急速な勢力拡大に対抗することができず、彼の政権はますます不安定になりました。

義輝の死後、彼の後を継いだ足利義昭は、義輝の築いた基盤を引き継ぎましたが、義輝の時代に蓄積された問題は解決されず、幕府の衰退は続きました。

義輝の生涯は、戦国時代の武士の生き様や、権力闘争の厳しさを象徴するものとして、後世に語り継がれています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】