小野寺義道(おのでら よしみち)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将で、出羽国の横手城主として知られています。彼は1566年に生まれ、1646年に亡くなりました。父は小野寺輝道(景道)で、母は大宝寺義増の娘です。義道は小野寺氏の最後の当主であり、彼の代で家は衰退しました。

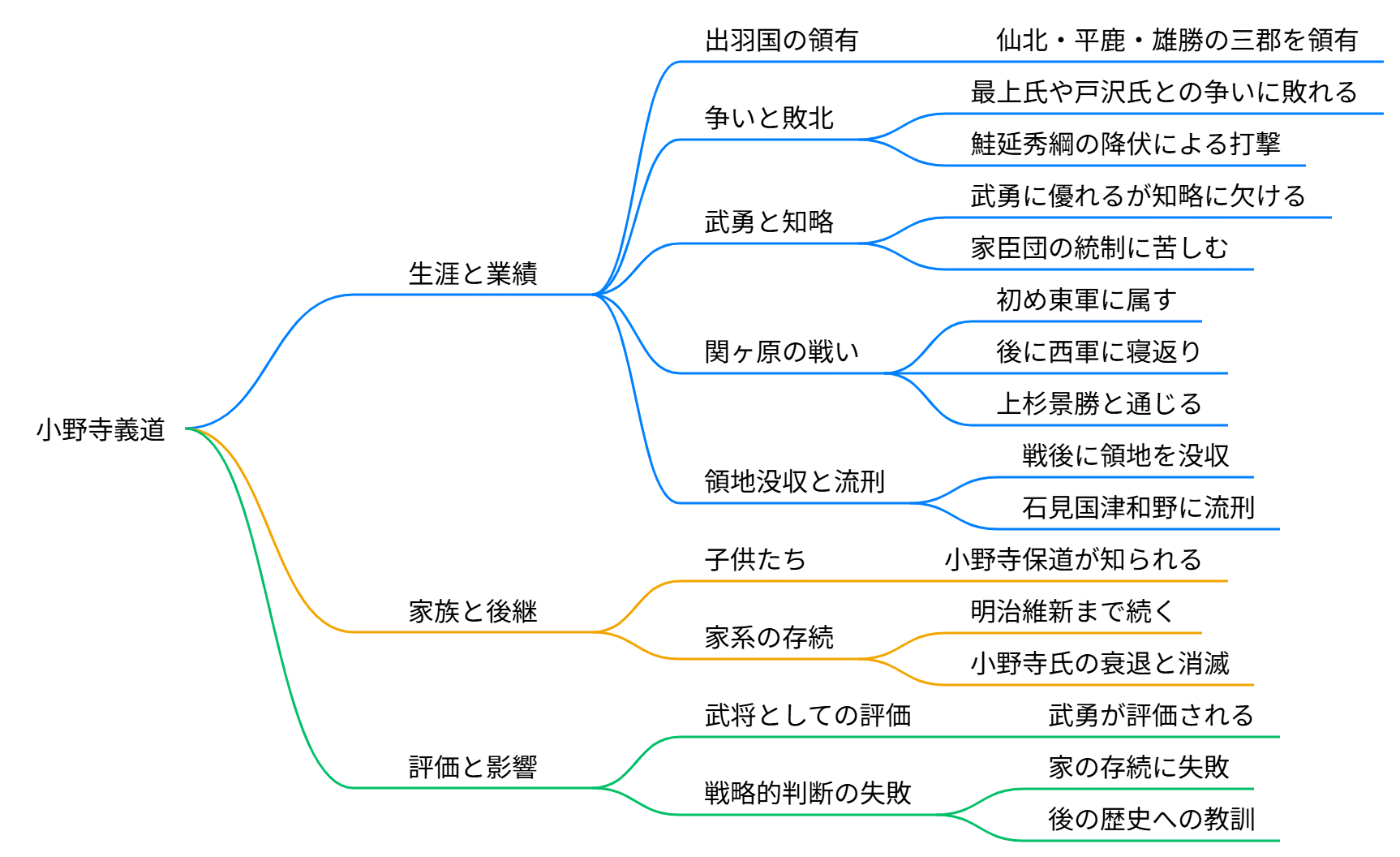

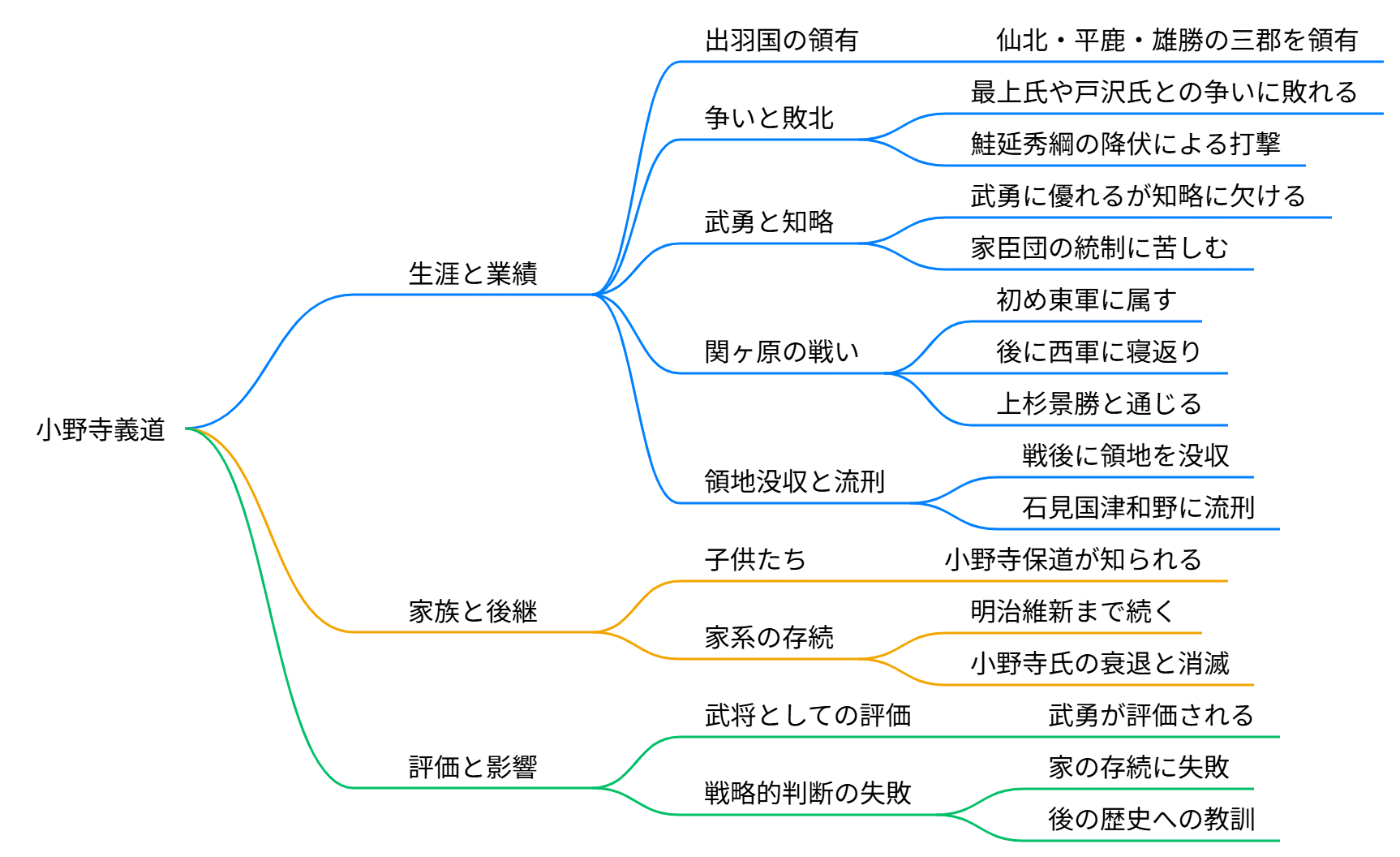

生涯と業績

小野寺義道は、父の跡を継いで出羽国の仙北・平鹿・雄勝の三郡を領有しましたが、近隣の最上氏や戸沢氏との争いに敗れ、領地を失うことが多くありました。特に、彼の治世中には、支配下にあった鮭延秀綱が最上義光に降伏し、これが義道の勢力に大きな打撃を与えました。

義道は武勇に優れていたものの、知略に欠ける面があり、家臣団の統制に苦しみました。彼は、関ヶ原の戦いでは初め東軍に属しましたが、後に西軍に寝返り、上杉景勝と通じることになります。このため、戦後に領地を没収され、石見国津和野に流刑となりました。

家族と後継

義道には数人の子供があり、特に小野寺保道が知られています。義道の家系は、明治維新を迎えるまで続きましたが、彼の代で小野寺氏は衰退し、最終的には消滅しました。

評価と影響

小野寺義道は、戦国時代の武将としての武勇が評価される一方で、戦略的な判断においては失敗が多かったとされています。彼の治世は、家の存続に失敗したことから、後の歴史においても教訓として語られることがあります。

小野寺義道

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】